|

||||||||||||

|

||||||||||||

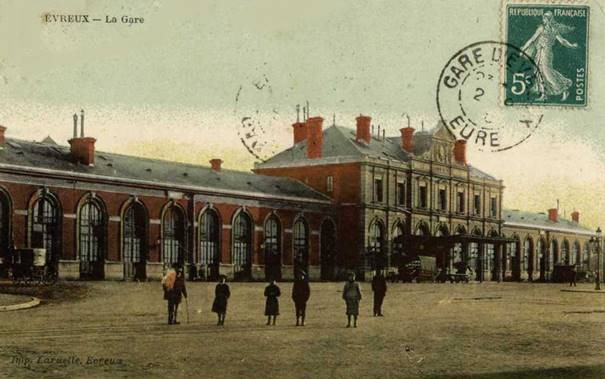

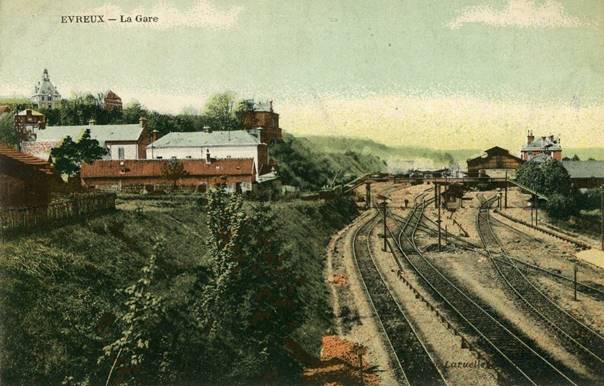

Gare d'Evreux CPA collection LPM 1900 |

||||||||||||

| EVREUX

Evreux, au plus profond de leur pli, s'allonge entre deux collines, et son panorama s'offre tout d'abord comme une surprise à l'oeil du voyageur ravi. Le Chemin de fer, sur la hauteur, du côté de la route de Paris, qu'il franchit au moyen d'un pont d'une seule arche, domine les toits et les clochers de la ville. Par un ciel transparent, ces différents clochers, ceux de la cathédrale au nombre de trois, celui de Saint-Taurin sur la gauche, et la tour du beffroi, marquent leurs plans et se détachent à l'oeil, comme le font, à travers un stéréoscope, les vues photographiques les mieux réussies.

La route de Rouen déroule à droite son ruban jaune, celle de Caen trace le sien du côté opposé. Une ligne de peupliers, à gauche encore, mais en contrebas de cette route de Caen, borde le chemin qui mène à Navarre. C'est ce chemin que nous allons prendre pour visiter les fabriques d'Evreux, qui sont établies là.

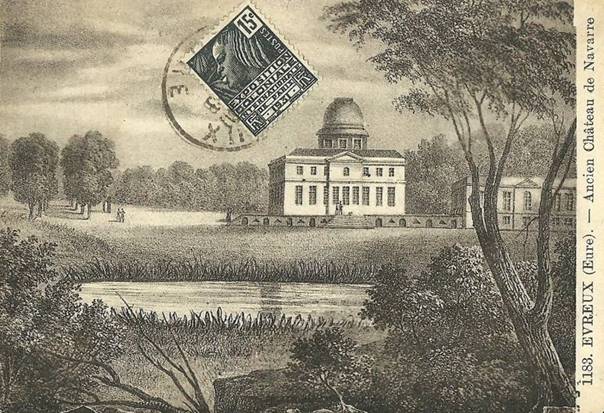

D'abord, qu'est-ce que Navarre ? Navarre est un faubourg d'Evreux, autrefois un petit village du nom de Saint-Etienne, appelé aussi Saint-Etienne-les-Navarre, à cause du château qui s'y trouvait et dont le fondateur et premier propriétaire fut Jeanne de France, reine de Navarre, femme de Philippe, comte d'Evreux (1552).

Ce château, jadis célèbre, a eu son histoire, que nous ne feuilleterons pas, sa splendeur et sa décadence ; il a complètement disparu, ainsi que le château qui lui a succédé et que les ducs de Bouillon avaient fait élever sur les dessins de Jules Hardoin Mansart. Les jardins en étaient magnifiques, mais la Révolution a passé par là, et le vandalisme du dernier propriétaire a fait le reste, en 1837. Une colonne seule atteste qu'il y eut autrefois, en cet endroit, une résidence plus que princière. |

||||||||||||

Le château de Navarre. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

L'Impératrice Joséphine l'avait habité ; nous verrons plus loin que son coeur y a laissé des traces de son passage.

Nous voici devant la fabrique de MM. Bouillant-Dupont et Ce, la plus importante de Navarre. Elle a pour spécialité la quincaillerie à bon marché, comme les anneaux de rideau et les dés à coudre, ces dés en cuivre ou en fonte qui sont dans la poche de toutes les campagna-des, dans la trousse du soldat, au doigt du tailleur et des piqueuses de bottines, et qui s'usent ou se perdent sans qu'on y fasse grande attention, tant leur prix est modique.

A première vue, voilà qui semble peu intéressant, la confection de méchants petits dés qui valent à peine 2 sous ; mais l'art avec lequel ils se fabriquent offre un grand intérêt.

Et d'abord ce n'est pas 2 sous que coûtent ces dés, mais environ 2 centimes 1/2, 2 cent. 3/4, vu que la grosse, c'est-à-dire 12 douzaines de dés ou 144 dés, se vendent 2 fr., prix de fabrique. Or, il en sort de Navarre 60,000 grosses par an. Trouvez-vous ce chiffre éloquent, 8 millions 640 mille dés, et déjà votre curiosité n'est-elle point éveillée ?

|

||||||||||||

|

Puis, voulez-vous que je vous dise une chose ? cette fabrique, à peu près unique chez nous, a fait une concurrence telle aux fabriques d'Allemagne, que celles-ci ont déserté le marché de la France, qu'elles alimentaient seules il y a vingt ans. C'est donc une conquête nationale que cet établissement a opérée sur l'étranger en nous affranchissant d'un tribut assez considérable qui profite aujourd'hui à notre richesse publique. Voilà comment les questions qui tiennent dans un dé à coudre sont souvent plus grosses qu'on ne le croit.

C'est, comme on pense, par des procédés nouveaux de fabrication, des inventions, des perfectionnements qui sont l'honneur et le secret du maître de la maison, que MM. Bouillant-Dupont et Ce sont parvenus à cet heureux résultat.

Voici les saumons de cuivre, puis, à côté, la fonderie où on les coule en plaques que le laminoir, tout près de là, va réduire à l'épaisseur convenable, car, depuis A jusqu'à Z, tout se fait dans ces ateliers remplis du bruit assourdissant des rouages, où se range, sur plusieurs lignes et mues par un arbre de couche, une succession de machines variées dont l'homme n'est, à vrai dire, que l'humble servant. Chacune a sa fonction et près de chacune d'elle se tient un ouvrier qui épie le moment de lui présenter le métal. Il est devant elle et sur ses gardes, comme devant un monstre enchaîné à qui il donnerait la nourriture. Ils semblent se regarder tous les deux dans les yeux. |

||||||||||||

Navare, vue générale. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

Le monstre ne peut se précipiter, mais sans cesse il ouvre et ferme sa gueule sur l'objet qu'on lui donne à mordre ; et, quoi que ce soit, métal ou chair, du même mouvement fascinateur et régulier, impassible, ouvrant et refermant sa mâchoire, il frappe, il coupe, il broie, suivant la nature de ses dents. Malheur à celui qui s'oublie ! Il en est de ces implacables machines, qui n'ont besoin que d'un petit bout de vêtement pour attirer un membre, et le membre saisi, à peine la victime a-t-elle eu le temps de crier que le corps a disparu. Aussi dépose-t-on tout à côté une hache, une arme de salut, qui se tourne contre celui qu'elle secourt et luisauve la vie en lui abattant un bras.

Ce n'est pas le cas chez MM. Bouillant-Dupont et Ce : leurs machines sont en comparaison, presque apprivoisées, et c'est plaisir sans mélange de terreur de les voir fonctionner quand on n'a pas à leur présenter le doigt. L'ouvrage commencé par l'une est continué par l'autre, et en un rien de temps parcourt la série des façons qu'il doit recevoir. C'est l'affaire d'un petit choc ou d'un tour de roue ; l'ouvrier présente ici la plaque, pan ! elle est divisée en rondelles qui passent au voisin ; le voisin glisse la rondelle sous la machine qu'il dessert, pan ! il en retire une première forme de dé, forme grossière qui se polit plus loin, se piquette ou reçoit ses petits trous où l'aiguille s'arrête, se double, se brunit et se décore d'agréments dans sa partie lisse. C'est charmant à voir ; cela a l'air d'une prestidigitation. Le nombre des façons ainsi reçues, quand le dé est livré, est de trente-cinq ou trente-six. Qui s'en douterait !

Terminons par un petit mot : sous ces allures pacifiques cette industrie n'en a pas pas moins eu son rôle à jouer dans la guerre de Crimée. Ce sont ses dés (dés sans fond, appelés verges), qui ont servi à nos soldats pour raccommoder leurs culottes usées dans la tranchée, et Dieu sait si la consommation de ces dés a été grande devant Sébastopol ; il en a été commandé pour 6 à 800 mille hommes. |

||||||||||||

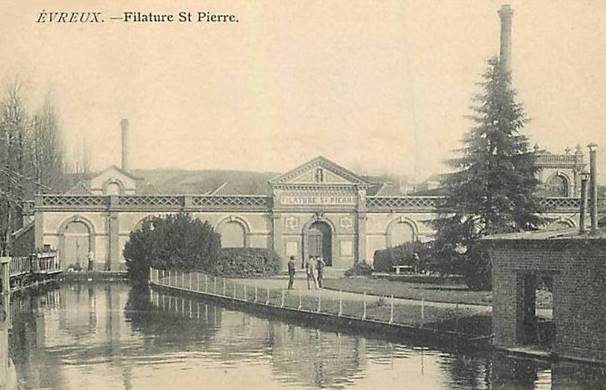

La filature Saint Pierre. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

Au-dessus de cette fabrique se trouve l'établissement de M. Mouchel, une carrosserie autrefois, d'où sortirent les premiers wagons du chemin de fer d'Orléans, un laminoir aujourd'hui qui se recommande à la curiosité du visiteur par sa chute d'eau, qu'on dit de la force de 80 chevaux.

La petite rivière qui l'engendre, la même qui travaille chez MM.Bouillant-Dupont et Ce, se nomme Iton. Elle a des apparences fort modestes, un parcours de quelques lieues, des rives rapprochées et peu de profondeur, néanmoins ne vous y fiez pas. Sans doute, à cette heure, elle est laborieuse, mais elle a toujours été charmante, et jadis elle a fait parler d'elle. Mes autorités sont graves ; c'est le volume de l'Histoire de l'Académie royale des sciences pour l'année 1758 ; voici ce qu'il rapporte :

« On a dit que ceux de Conches, passionnément amoureux d'Iton, la voulurent ravir pour jouir de sa beauté, et que l'ayant quelque peu détournée du chemin que la mère nature lui avait montré, gravèrent sur une pierre :

Veuille Dieu ou non, Cy passera Iton.

Mais ceux d'Evreux, plus forts que les Conchois, lui tendirent les bras, la reçurent à refuge et lui permirent d'aller joindre ses eaux près d'Acquigny, ainsi ab aquarum coitione. » |

||||||||||||

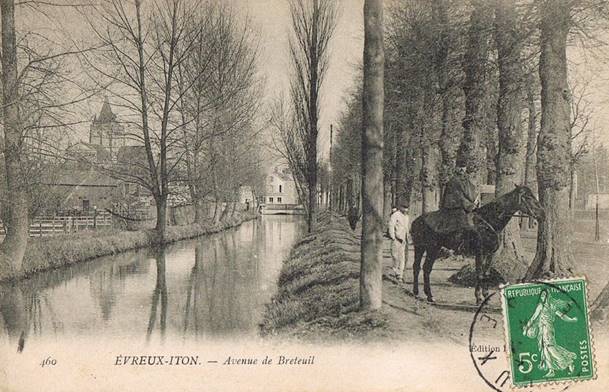

L’Iton au faubourg Saint Léger d’Evreux. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

||||||||||||

L’Iton au faubourg Saint Léger d’Evreux. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

Mais ce n'est pas tout, et toute petite qu'elle est, cette rivière d'Iton se permet des phénomènes comme en présentent les fleuves de premier rang. De même que le Rhône, par exemple, qui perd ses eaux à certain lieu, l'Iton disparaît à certain endroit de son cours pour reparaître à quatre ou cinq kilomètres de là. La faute en est aux terrains sur lesquels elle coule et aussi à des cavités qui formeraient au- des- sous d'elle un cours souterrain. Les terrains sont poreux, composés d'un sable mal agregé ; ils tendent à s'affaisser, et déterminent des trous appelés betoirs dans le pays. L'eau s'y absorbe en été, alors que le niveau du cours souterrain se trouve plus bas que le lit de l'Iton ; l'hiver, au contraire, le cours souterrain gonflé par les infiltrations s'échappe par ces mêmes betoirs et rend à la rivière les eaux absorbées en été.

Les savants qui rêvaient la canalisation inutile de l'Iton ont longtemps cherché à porter remède à cet état de choses, mais on définitive on a décidé de s'en rapporter au temps, qui a raison de tous les caprices ; et de fait, bien que le phénomène subsiste encore, on a remarqué qu'à mesure que notre rivière, petite maîtresse, prend de l'âge, il tend à diminuer.

Si nous retournons à Evreux en suivant le cours de cet Iton, et que nous poursuivions notre investigation industrielle, nous aurons à constater une faible activité dans cette ville autrefois renommée pour ses coutils, qui avaient dès 1762 la réputation d'approcher de ceux de Bruxelles, quoiqu'étant d'un prix inférieur. Un arrêt du conseil du 14 mars 1758 avait même établi, au faubourg de Saint-Louis, dans la maison abbatiale, une manufacture de draps, étoffes velours de côton, Il y a longtemps qu'il n'est plus question de velours à Evreux, et pour les coutils la fabrique de Flers l'emporte aujourd'hui comme importance. |

||||||||||||

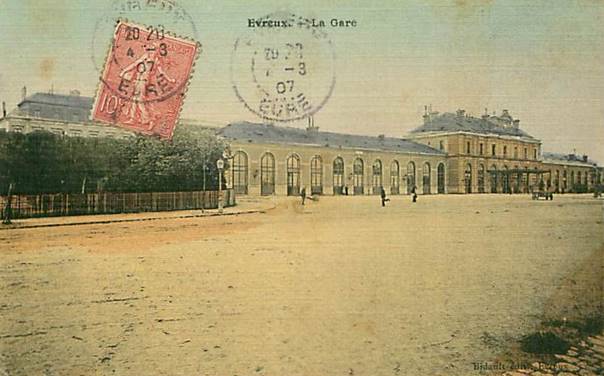

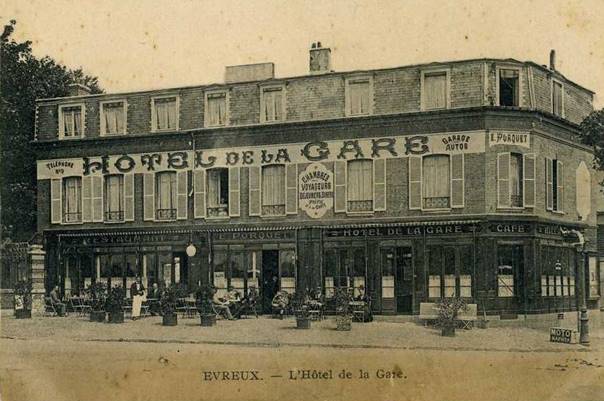

La gare d’Evreux coté cour. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

Le terme de fabrique est peut-être impropre ici, en ce sens que les coutils se font dans la campagne, à domicile ; les ouvriers et les ouvrières rapportent les pièces à la ville, à l'industriel qui leur a fourni la matière première, et ce dernier en trafique.

Quoi qu'il en soit, la somme de travail de ces ouvriers libres n'est pas lourde ; elle tend chaque jour à diminuer. Le chemin de fer, à l'heure qu'il est, n'expédie pas plus de 10,000 kil. de ces coutils par semaine. Il est juste d'ajouter qu'il y a encore pour leur transport, rivalité entre la voie ferrée et les messagers qui tiennent bon et luttent tant qu'ils peuvent.

La cause de cette décroissance do production est assez bizarre ; elle tient à ce que les pauvres du pays sont très-riches. Expliquons-nous, et, pour cela, revenons à Navarre.

Du temps de la splendeur du château, les malheureux trouvaient à vivre sans trop peiner, sur la seigneurie ; la forêt d'Evreux constituait une grande ressource : on y était bûcheron, on y ramassait le bois mort. Hiver comme été, les cuisines de Navarre étaient ouvertes, il s'y faisait des distributions journalières de soupe, de pain et de viande aux vieillards et aux infirmes. Par son testament du 3 décembre 1792, M. de Bouillon laissa une rente de 4,000 livres pour que cette charité fût continuée après sa mort.

Mademoiselle de Serson, qui avait été la dernière maîtresse du duc, fut aussi une donatrice de Navarre. Elle racheta l'église du château, devenue propriété nationale, et la légua à la commune à la condition qu'on y dirait une messe pour le repos de son âme. On négligea la clause, mais on retint le legs.

A deux reprises différentes l'impératrice Joséphine constitua pour le bien des pauvres une rente de 500 fr., puis de 800 fr.

Enfin, en 1829, la duchesse de Leuchtemberg, fille du prince Eugène, à l'occasion de son mariage avec l'empereur du Brésil, fit à la commune un don de 1,000 fr.

Les autres paroisses, tant de la ville d'Evreux que de la campagne environnante, ont également reçu des dons qui, bien gérés par les bureaux de bienfaisance, font à leurs pauvres de gros revenus. D'où il résulte que la classe qui pourrait être ouvrière à Evreux se soucie médiocrement de travailler. A quoi bon, puisqu'elle peut être nourrie sans rien faire ? |

||||||||||||

La gare d’Evreux coté intérieur. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

L'habitude du travail s'est ainsi perdue de temps immémorial dans la contrée. La paresse a passé dans le sang et jamais la nécessité n'étant venue de la combattre, elle s'y perpétue. Quand on veut des bras, il faut les faire venir des localités voisines. On conçoit l'obstacle que de telles conditions apportent au développement de l'industrie.

Comme ville, Evreux ne manque pas de grâce ; l'Iton, qui s'y divise en trois branches, forme des petits canaux qui ça et là traversent les rues. Il passe dans les jardins de la Préfecture, borde certaines promenades ; fait tourner quelques moulins, et ménage, dans la rue principale, une échappée sur la Cathédrale, qui forme tableau.

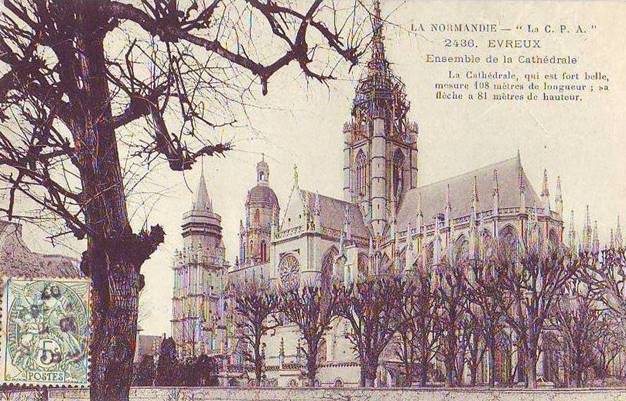

La Cathédrale est l'oeuvre de Philippe-Auguste, du roi Jean, de Charles V et de Louis XI, sous le règne duquel elle fut achevée. Elle présente trois clochers ou flèches. Deux clochers accompagnent son portail, l'un, en forme de tour, surmonté de deux lanternons superposés, l'autre terminé par une flèche revêtue d'ardoises. Entre la nef et le choeur s'élève un dôme en forme de lanterne surmonté d'une flèche dont la pointe est à 81 mètres au-dessus du sol. Ce dôme fut construit en 1466 par les soins du cardinal La Balue, alors évêque d'Evreux.

Au commencement du dix-huitième siècle, Evreux comptait jusqu'à neuf paroisses et je ne sais combien d'églises, de monastères et de couvents. Saint-Amand, qui n'était pas l'homme du monde le mieux réglé, s'en scandalise, dans une pièce de vers qui commence de la sorte :

Des antiquaires ne pouvaient pas manquer de pousser sur un sol qu'on n'a qu'à gratter pour découvrir des monuments du temps de Jules-César ; il s'en est formé une société qui fait en ce moment un certain bruit. Il s'agit d'une découverte qui a tout l'air d'une mystification, et qui, dans tous les cas, promet un petit scandale. Le mystifié, qui soutient mordicus qu'il ne l'est pas, contre la société de l'Eure, qui fait des gorges chaudes et lance des mémoires dans le monde savant, appartient à l'Institut. Vous voyez que la chose est grave. Nous en reparlerons quand nous passerons sur le territoire de Serquigny, où la découverte a eu lieu.

|

||||||||||||

La cathédrale d’Evreux .CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

Les environs d'Evreux, nous croyons l'avoir dit, sont très-beaux.

« Les dehors de la ville, dit de La Martinière dans son dictionnaire géographique, sont embellis par quelques prairies et par des coteaux qui étaient autrefois couverts de vignes : mais la mauvaise qualité du vin les a fait défricher. »

Des vignes dans le pays du cidre, voilà qui prête à sourire, et dispose aussi à être de l'avis de La Martinière sur leur qualité. De tout temps il paraîtrait que la même incrédulité s'est manifestée à la grande indignation des gens d'Evreux. Un M. Durand, professeur au collége d'Evreux, écrivait en 1761 :

« Le terroir produit du vin en plusieurs endroits de la paroisse, mais celui qui croît au canton appelé le Château d'Illiers ne le cède pas au vin de Champagne en délicatesse. Après cela que quelques géographes modernes viennent dire hardiment qu'il ne croît point de vin en Normandie. Si la preuve que je leur ne les satisfaisais pas encore, je les renverrais à l'excellent vignoble de Menilles, Vaux, Hardencourt, Ecardanville, etc., paroisses situées à trois petites lieues d'Evreux, et dont le vin, en certains cantons, peut aller de pair avec celui de Bourgogne. »

C'était le cas, pour les géographes apostrophés, de répondre avec une petite variante : J'aime mieux le croire que de l'aller boire. D'ailleurs il est difficile de concevoir que dans une contrée qui produisait d'aussi excellent vin, il n'y eût pas un seul cabaret, comme le reprochait si amèrement à Evreux le poète Saint-Amand.

Néanmoins il est curieux de constater qu'il a pu y avoir un temps où la Normandie était pays vignoble. |

||||||||||||

La gare de Mantes coté cour CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

||||||||||||

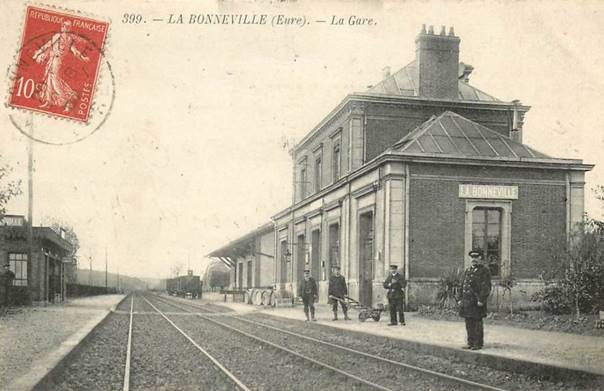

La gare de La Bonneville coté intérieur. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

LA BONNEVILLE

Après une visite de quelques heures, comme celle que nous venons de faire à la ville et aux fabriques d'Évreux, le besoin de reposer sa tête et ses jambes se fait un tant soit peu sentir. Or, il faut l'avouer, les wagons de 1re classe sont admirablement installés pour ce que j'appellerais volontiers le farniente de l'esprit. Le corps mollement bercé s'engourdit, la pensée en fait autant, et bientôt se laisse sur- prendre à réfléchir gravement à une foule de choses qui proprement sont des riens. Les souvenirs lointains des temps heureux viennent parfois vous sourire en ces moments, ils ressemblent à la vision confuse d'un rêve qu'on croit avoir fait ; mais peu à peu leur réalité se confirme, et sans que l'état de somnolence cesse, vous les saluez avec certitude comme des amis depuis longtemps perdus de vue et retrouvés.

Demi-renversé, bien accoté, et la tête appuyée dans mon coin, je regardais vaguement autour de moi. Nous étions quatre dans le wagon, quatre chiens de faïence en vis-à-vis, quatre muets pour la conversation. On n'avait guère répondu que par oui et par non à quelques questions insignifiantes ; c'était une réserve, une raideur d'Anglais non présentés, qui devaient durer jusqu'au bout de la ligne.

- Il est vrai, pensai-je, et ceux-là ont raison qui avancent que les chemins de fer nous américanisent.

On est devenu moins sociable en voyage. Jadis, en diligence, tout d'abord qu'on y montait, il se faisait échange de politesse ; on offrait son coin à la dame qui occupait une place de milieu.- Au-jourd'hui, madame, tant pis pour vous si vous n'êtes pas la première à l'assaut du wagon ! - Avant la fin du premier relai la connaissance était nouée, et l'on ne se séparait point sans se souhaiter mutuellement une nouvelle rencontre. - Mais cette intimité subite n'avait-elle pas ses abus et ses inconvénients ? Tout à point pour répondre à cette question, ce souvenir dans les brouillards de ma mémoire se présenta. |

||||||||||||

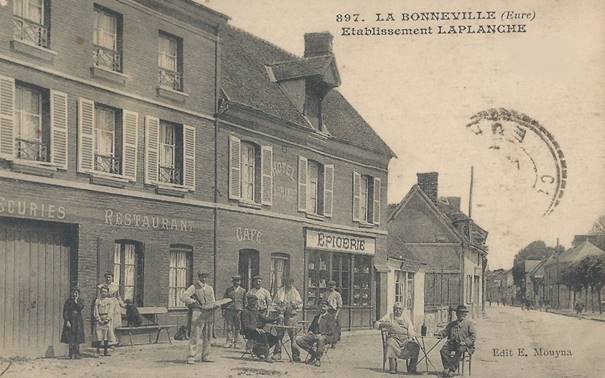

La Bonneville établissement La Planche. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

J'avais à peine douze ans, j'étais au collége à Paris, et chaque année, aux vacances, je faisais en diligence cette même route de Paris à Cherbourg que je parcours à cette heure en chemin de fer. On me confiait au conducteur, et sous les auspices de sa veste brodée, j'entrais dans le monde, le monde de l'intérieur de la diligence. Cette année-là, il se composait d'une dame avec laquelle le sort me ména-geait un tête-à-tête. Si elle était jolie, j'ai lieu de le croire, ou les mar-chands de boeufs n'auraient pas de goût, car il y aura des marchands de boeufs dans mon histoire.

Dès le début la dame ne me plut pas ; il me revient qu'elle me demanda si je savais lire et écrire. Ma dignité d'élève de sixième fut justement blessée, et je pris mauvaise opinion d'une personne en capote rose, - elle portait une capote rose et des mitaines noires, - qui prenait sans doute le collége Henri IV pour l'école des frères. Elle m'offrit pourtant des cerises, après avoir réclamé de moi le petit service de lui tenir son panier grand ouvert pendant qu'elle fouillait au fond. J'acceptai les fruits, mais bientôt je feignis un lourd sommeil pour me soustraire à la conversation. Qui sait ? j'avais peut-être tort de lui en vouloir alors, plus tard, je ne dis pas.

On arriva à Poissy. Quatre forts gaillards, frais de visage, au menton bleu à l'oreille rouge, prennent les places vacantes. Ils ont la blouse passementée et, par-dessous, une ceinture de cuir bouclée sur les reins, qui paraît bien garnie. Les affaires furent bonnes, nous sommes de belle humeur, et, dame ! tout marchand de boeufs qu'on soit, il est des moments où une pointe de galanterie ne messied pas. En conséquence, on apostrophe la dame à la capote rose ; la dame répond ; j'entends qu'on rit, qu'il y a quelque part un soufflet donné, et qu'on n'en rit que davantage. Bref, on propose les jeux innocents. |

||||||||||||

|

Je restais étonné dans mon coin : l'alliance d'une capote rose avec des blouses bleues choquait toutes mes idées, et je continuais de feindre l'assoupissement.

- Le petit n'en est pas ? dit un des marchands en parlant de moi.

Mes yeux demi-ouverts se fermèrent tout à fait.

- Non, répondit la dame, il dort toujours ; c'est l'effet des classes, on les abrutit à l'école.

Personne ne vit le regard que j'adressai à la malheureuse sous mes paupières closes.

Le jeu s'engagea ; les gages vinrent ensuite, et dans le nombre j'entendis qu'il en était infligé un qu'on nommait le fil d'amour.

Or c'est ici que je frémis et que j'hésite.

- Quoi ! pour le fil d'amour ? - Certes, je le concède, le mot est joli, et à ce mot, je le confesse aussi, mes douze ans ouvrirent les oreilles et les yeux ; je savais déjà que l'amour avait perdu Troie, mais j'ignorais comment il était fait et qu'il eût un fil. Ma curiosité bien excusable fut punie. Certes, oui, je le répète, le mot est joli, le fil d'amour, mais la chose... Enfin, vous la voulez connaître ; je me suis avancé trop loin, je ne peux plus reculer. Lecteur, j'ai jadis risqué un oeil, risquez une oreille.

Un fil d'une certaine longueur est mis, par ses extrémités, entre les dents du monsieur et de la dame qui ont reçu le gage. C'est le fil d'amour. Ils doivent, en le faisant disparaître dans leur bouche, s'approcher l'un vers l'autre jusqu'à la rencontre des lèvres... - Eh bien ! - Eh bien ! jusque-là, c'est le spectacle de deux lapins mangeant à la même feuille, et il n'y a pas de quoi soulever les instincts d'un coeur délicat. - Mais vous admettez la pudeur naturelle à une jeune femme qui joue aux jeux innocents avec un marchand de boeufs. Se laissera-t-elle prendre comme cela, tout de suite ? Non assurément ; il y a combat chez elle. Les seules armes de sa faiblesse sont dans la fuite, vous en convenez ; elle s'éloigne donc de toute la longueur du fil dont elle dispose. Mais au bout du fossé la culbute, au bout du fil le baiser. Arrivée là, la victime se résigne ; elle attend son vainqueur qui, d'un appétit goulu, avance, avance, en dévorant la distance.

Vous figurez-vous le tableau : une capote rose, une blouse bleue, un fil mouillé qui paraît et disparaît ? te, passons l'éponge, sans plus chercher à nous résumer pour savoir lequel est préférable du facile abandon d'autrefois ou de la glace d'aujourd'hui.

Aussi bien voici La Bonneville.

Depuis un quart d'heure nous voyageons dans un pays boisé : à la forêt d'Evreux, que le rail traverse, succède la forêt de Conches ; entre les deux se trouve La Bonneville.

La Bonneville fait partie du canton de Conches ; l'Iton y passe, et sur son cours sont établis des forges et des hauts fourneaux.

Au hameau de la Noë, on voit les restes d'une abbaye de Cîteaux, fondée en 1344. |

||||||||||||

La gare de La Bonneville coté intérieur. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

La gare de La Bonneville coté cour. CPA Collection LPM 1960 |

||||||||||||

|

||||||||||||

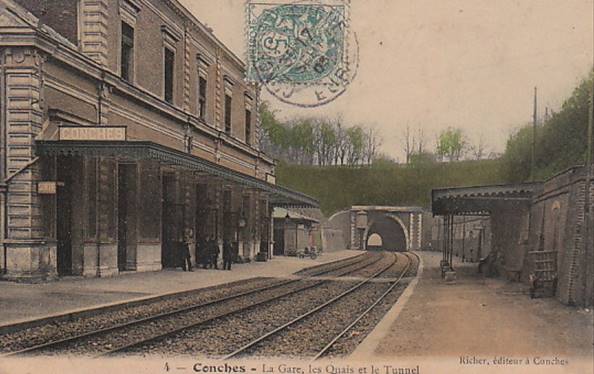

La gare de Conches coté intérieur. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

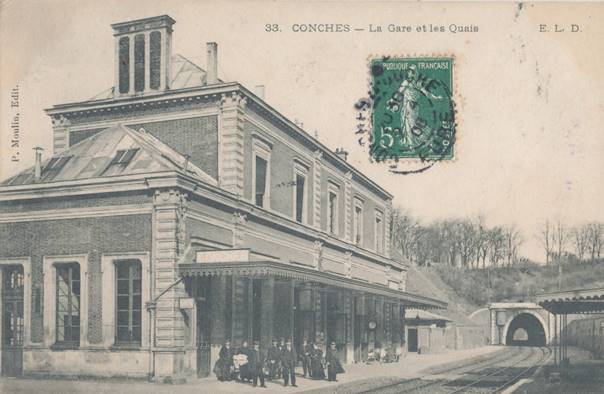

CONCHES

Conches, où nous arrivons, forme le centre de la grande industrie du fer en ce pays. La Poultière, Lallier, qui fabrique les marmites et les autres ustensiles de ménage en fonte, Breteuil, Francheville, la Gueroulde, Bourth, Chandai et Rugles, qui rayonnent autour de Conches, exploitent tous des hauts fourneaux. Les laminoirs de Rugles sont renommés.

La maison la plus puissante de Conches, la maison d'Albon, compte 6 ou 7 hauts fourneaux. Dans son principal établissement, elle n'emploie pas moins de 400 ouvriers, travailleurs honnêtes et gens paisibles. Ils sont tous nés dans le pays ; leurs pères étaient forgerons, leurs fils seront forgerons ; la plupart possèdent aux alentours de l'usine un petit bien qu'ils cultivent. Ce ne sont pas là des soldats pour le socialisme ; les recruteurs de révolutions le savent bien, et prudemment ils s'abstiennent de leur apporter leur catéchisme.

Conches a fondu des boulets, des bombes et des obus pour la guerre de Crimée. Son industrie s'occupe du doublage des navires ; sa forêt, de concert avec celle de Breteuil, fournit des bois à la marine. Ces produits divers font de la station de Conches une des plus importantes de la ligne ; elle n'expédie pas moins de 8,000 tonnes de fon-te et 600,000 kilog. de bois de construction. Son trafic atteint annuellement le chiffre de 300,000 fr.

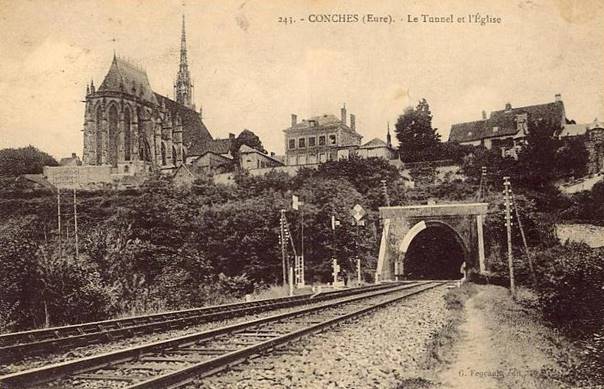

Conches, L’église et l’entrée du tunnel CPA Collection LPM 1900

Conches, par lui-même, s'il n'était sur une hauteur, pourrait s'appeler un trou ; ce n'est pas une ville de ressources, Sa position topographique lui prête un aspect pittoresque ; elle se présente en demi-cercle au voyageur que le chemin de fer amène de Paris. L'église qui la surmonte date en grande partie du seizième siècle. Deux fois en dix ans, sa flèche dentelée a été renversée par la foudre ; on ne s'est pas lassé de la relever : elle était en pierre, elle est, à cette heure, en bois avec un revêtement d'ardoises ; son élégance ne laisse rien à désirer.

L'Ouche arrose et rend verdoyantes les riches campagnes qui s'étendent au pied de la ville, et devant ce frais ruisseau on se demande quelle mouche a pu piquer les Conchois, et ce qu'ils avaient à envier à Evreux pour avoir jadis eu l'idée de lui dérober l'Iton.

Il faut attribuer cette tentative de rapt à une jalousie innée qui, dans Conches, m'a-t-on dit, s'exerce même aux dépens de la bonne harmonie des voisins du mur mitoyen. C'est là sans doute une médisance, et je n'y crois pas ; tout le monde s'aime en province, en Normandie surtout, où nul n'a de procès, - qui l'ignore ?

Le convoi s'engage sous un tunnel avant de s'arrêter à la station, de l'autre côté de la ville. Les bâtiments de la gare s'élèvent dans une tranchée profonde. Au-dessus de la voûte s'arrondissent les frondaisons des beaux arbres de la promenade ;la flèche du clocher pointe à travers. En face du quai se dresse, à une hauteur de plus de trente mètres, un talus qui montre la pierre à vif ; on aura grand'peine à le revêtir de verdure. Le voisinage des forêts attire sur ce point de fréquents orages ; les eaux qui ravinent alors la pente arrachent les plants d'acacias qu'on tente d'y faire prendre. Cette vue rappelle certains souvenirs de montagnes ; c'est la même impression sauvage, mais c'est aussi la même tristesse. Pour qui n'y fait que passer, le coup d'oeil a son charme.

Quittons Conches, un marquisat autrefois qui, dans ses fastes industriels, compte la fonte des arceaux du pont des Arts et de l'ancien pont d'Austerlitz. Ses hauts fourneaux ont également coulé la flèche de la cathédrale de Rouen qui pèse 900,000 kilogrammes. Conches renferme des sources minérales qu'on n'utilise point.

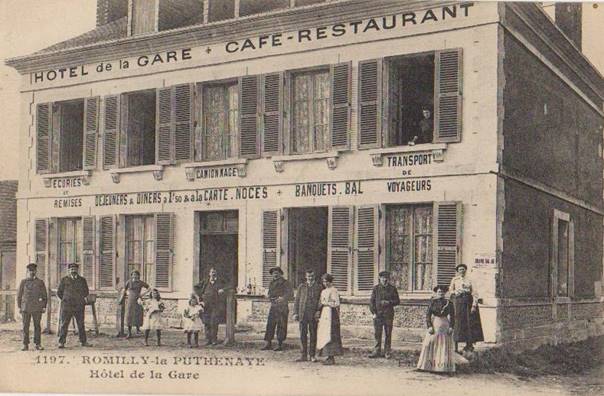

Rien à dire de Romilly devant qui souvent la vapeur passe en sifflant. |

||||||||||||

La gare de Conches coté cour. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

La gare de Conches coté intérieur. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

Rien à dire de Romilly devant qui souvent la vapeur passe en sifflant. |

||||||||||||

La gare de Romilly coté intérieur. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| Hotel de la gare de Romilly. CPA Collection LPM 1900 | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

BEAUMONT-LE-ROGER

Beaumont-le-Roger fut un poste romain. On retrouve dans sa forêt les vestiges d'une construction romaine admirablement située pour commander trois vallées.

Le moyen âge vit la splendeur de Beaumont qui s'appela le Roger, du nom de l'un de ses comtes qui l'agrandit.

La ville possédait alors un château flanqué de grosses tours, construit sur un roc escarpé et de tous côtés entouré d'un fossé profond. Elle eut la gloire de lutter contre les Anglais au quatorzième siècle. Mais rien ne lui a servi d'avoir été si vaillante, d'être de si bonne et si ancienne noblesse ; son blason, à cette heure, n'est plus qu'une marque de fabrique ; elle est commerçante, elle fabrique de la toile et des draps ; elle occupe plusieurs centaines d'ouvriers ; - et comme en somme elle paraît assez bien faire ses affaires, nous ne la plaindrons point de sa déchéance.

La gare de Beaumont-le-Roger coté cour. CPA Collection LPM 1900 Beaumont s'allonge au pied d'un coteau, et, du haut du wagon, semble n'avoir qu'une seule rue limitée en ses extrémités par deux monuments de styles bien différents : une fabrique avec ses hautes cheminées, et une église qui se recommande par la hardiesse de sa flèche en pierre.

A deux pas de là, sur la même ligne, l'ancienne abbaye de Beaumont profile le squelette blanchi et délabré de son église.

L'ensemble que présentent ses pans de murs encore debout compose un véritable décor ; le peintre n'a plus qu'à faire glisser les clartés bleuâtres de la lune à travers les baies dégradées pour obtenir un effet de nuit saisissant.

La forêt de Beaumont a la réputation d'être giboyeuse. J'entendais l'autre jour un chasseur, assis à mes côtés dans le wagon, nombrer le chiffre fabuleux des pièces qu'il y abattait au temps de sa jeunesse. Quels exploits ! - Hélas ! je sais quelqu'un qui n'y fit pas si belle figure. Il était surnuméraire des domaines et visitait les receveurs de l'arrondissement. Quittant le titulaire de Beaumont, il avait à traverser la forêt pour se rendre chez celui de Beaumesnil. - « Il vous faut prendre un fusil pour amuser votre route, lui dit-on. » - On flattait son amour-propre en le traitant en chasseur ; de fait, il n'avait jamais tiré un coup de fusil sans fermer les yeux au moment de presser la détente.

La gare de Beaumont-le-Roger coté cour. CPA Collection LPM 1900

Il partait, le fusil sous le bras, il oubliait la gibecière ; on le rappela, on la lui passa sur l'épaule en lui souhaitant bonne chance.

Une fois dans la forêt, il se mit à prier saint Hubert de n'envoyer sur son chemin ni plume ni poil, de peur d'avoir à faire preuve de maladresse. Mais saint Hubert, pour se moquer de lui, lui rabattait des lapins apprivoisés et des perdreaux qui semblaient avoir assez de la vie. L'un faisait sa toilette, assis sur son derrière, à quarante pas dans le milieu de la route ; l'autre picorait comme une poule, ou trottait menu le long d'une haie, tous deux se laissaient patiemment coucher en joue, mais ils se laissaient à la fin ; la perdrix s'enlevait, le lapin se pelotonnait, et d'un bond disparaissait dans le fourré, pensant, à part lui, en voyant le chasseur approcher à petits pas, qu'il ne pouvait cependant pas se laisser prendre à la main.

Le surnuméraire alla de la sorte jusqu'à la lisière du bois, sans trop réfléchir à l'humiliation de se présenter bredouille. Arrivé là, pourtant, le respect humain le prit. Coûte que coûte, dans quelque position que se trouve le gibier, pourvu toutefois qu'il soit posé, et à quelque distance qu'il s'offre, il se promit de tirer, mais là, bravement, sans hésiter ; si la bête paraît, il épaule, il vise, une, deux, feu ! Il en sera ce qui pourra, le hasard est grand !

Par malheur rien ne levait, et le chasseur regardait d'un oeil piteux son vaste carnier.

- Qu'il ne soit pas dit que je n'y mettrai rien, s'écria-t-il tout-à-coup ! Tant pis pour le pierrot qui perche à dix pas sur cette branche !

Il le fit comme il le résolut, et, le coup parti, il courut au pied de l'arbre où la petite bête, atteinte le moins possible, se débattait sur la mousse. Elle avait un cri plaintif, un oeil qui reprochait si doucement au maladroit :« Pourquoi me tuer, cruel ? que t'avais-je fait ? » que l'apprenti fiscal sentit son coeur se retourner ; il prit la bête, la lança violemment contre terre pour qu'elle souffrît moins longtemps ; la reprit ensuite et la garda dans sa main jusqu'à ce qu'elle fût devenue froide ; après quoi, il ne la mit pas dans sa carnassière, il ne la montra à personne. Ce qu'il en fit ? on dit qu'en repassant le lendemain au matin, il l'enterra pieusement au pied de l'arbre où elle était tombée, - et depuis oncques ne chassa plus.

Beaumont possède un magnifique château du plus beau style Louis XIII. C'est une propriété de la famille Montmorency. |

||||||||||||

La gare de Beaumont-le-Roger coté intérieur. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

||||||||||||

La gare de Serquigny coté intérieur. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

SERQUIGNY

De toutes les stations de la ligne, Serquigny est la moins importante ; ses recettes, l'an passé, ne sont point montées à quinze mille fr., et son trafic de marchandises a été de 350 tonnes. Serquigny cependant se recommande au voyageur.

La porte de son église présente des ornements particulièrement remarquables, dans le style du onzième siècle.

Un camp romain de forme quadrangulaire et d'une contenance d'un hectare environ, occupait l'extrémité du coteau qui domine le confluent de la Rille et de la Charentonne, en face de Serquigny. Les traces en sont encore très visibles.

Près de Maubuisson, sur l'autre rive de la Charentonne, on a déouvert les restes d'une maison de plaisance vers laquelle un aqueduc portait l'eau de la rivière. Etait-ce la demeure de Serquinus, ce prétendu lieutenant romain qui, suivant certains étymologistes, aurait donné son nom à Serquigny ?

Ce sont là des antiquités incontestables qui nous amènent naturellement à celles qui font, en ce moment, l'objet de la contestation dont nous avons parlé, entre M. François Lenormant et la Société archéologique de l'Eure.

Voici le fait. M. Lenormant possède un bien de campagne à Saint-Eloi. Saint-Eloi se trouve à trente-cinq minutes de la station de Serquigny. Sur les confins de sa propriété, un certain Boutel s'est bâti une maison, laquelle maison montre une cheminée qui devait tout d'abord éveiller l'attention d'un antiquaire : elle renferme dans sa maçonnerie une pierre portant le nom de Baudulfus. D'où peut venir une pierre qui porte le nom de Baudulfus, sinon d'un monument antique, comme le caractère l'indique, d'une église ou d'une chapelle ?

Notez que nous sommes dans le voisinage de la chapelle de Saint-Eloi, qui a dû être un monument mérovingien. Et puis, les matériaux de la maison de Boutel ont un certain aspect de matériaux antiques. Boutel est poussé. Comment et avec quelles pierres a-t-il bâti sa demeure, où les a-t-il été prendre ? Boutel avoue que c'est dans un endroit où il y en avait beaucoup de semblables, en un lieu où il a rencontré des excavations singulières. Il y conduit M. Lenormant, qui n'a pas de peine à reconnaître ces débris pour un baptistère, un cimetière mérovingien, et à déterrer toutes sortes de choses parmi lesquelles il faut mentionner un squelette, qui certes démontre de la façon la plus probante l'existence du cimetière mérovingien. N'est-ce pas évidemment dans les cimetières qu'on met les morts dont le cadavre devient squelette ?

Ce n'est pas tout, et les vacances de M. Lenormant devaient être plus fécondes en découvertes. C'était en effet pendant les vacances de 1854 que la terre livrait ainsi ses vieux secrets, et c'est sous ce titre de Vacances d'un antiquaire que M. Lenormant faisait part, de ses bonnes fortunes aux cinq académies de l'Institut réunies. Revenons à Saint-Eloi.

Or, au même temps, il arriva que les membres de la famille Lenormant, en se promenant dans la prairie, les dames du bout de leur ombrelle, les messieurs de la pointe de leur canne, écartant l'herbe, eurent le rare bonheur de rencontrer un vase antique, des débris d'ossements et des inscriptions mérovingiennes, inscriptions sur briques et à la pointe sèche. Jamais antiquaire fut-il plus favorisé du sort ! Jugez-en :

Le château de Serquigny. CPA Collection LPM 1900

Ces inscriptions sortaient de terre juste à point pour confirmer la première découverte. C'était l'usage autrefois de laisser une marque de sa venue dans les endroits célèbres, comme il est encore d'habitude, de nos jours, de s'inscrire sur un registre ou de déposer sa carte. Les cartes de visite n'étaient point connues ; on gravait son nom sur une brique avec une pointe. Un tel fui, écrivait-on, ce qui voulait dire :« Je fus, je suis venu. » Nul doute que la chapelle Saint-Eloi n'ait été un pélerinage fameux ; les noms de saint Germain et de saint Cloud que M. Lenormant lut sur les briques le démontreraient au besoin

Il est une question sur laquelle on n'est point encore fixé. Clovis a-t-il été consul ou seulement patrice ? De tout temps M. Lenormant a soutenu qu'il avait été consul. Les briques de Saint-Eloi, cette fois encore, lui ont donné raison. On déchiffre sur l'une d'elles : Clovis, consul.

Pour le coup, c'était trop de bonheur, et les nuages de l'envie ne pouvaient manquer de s'élever.

Voulez-vous savoir l'opinion de la Société des antiquaires de l'Eure, opinion partagée par les sociétés archéologiques d'Angleterre, d'Allemagne et du Danemark, car tout le monde s'est ému à la communication de M. Lenormant ? On regarde comme une grosse affaire la découverte d'un monument mérovingien.

Les antiquaires de l'Eure disent :

Que le baptistère et sa crypte sont un four à plâtre.

Que le squelette, d'après l'estime des médecins, a bien pu être, il y a cent cinquante ans, un monsieur qui déplorait le sort de nos armes à Malplaquet, mais qui n'a jamais connu les rois de la première race ;

La gare de Serquigny coté intérieur. CPA Collection LPM 1900

Que pour les inscriptions à la pointe sèche, le mélange des caractères suffit pour les attribuer à un certain abbé Rouillon dont c'était la monomanie de graver sur briques des légendes antiques, pour les semer en terre. Sa moisson a levé sous les pieds d'un membre de l'Institut, voilà tout. Cet abbé Rouillon était d'ailleurs un savant. On l'a vu pendant dix ans, à la bibliothèque d'Evreux, étudier l'épigraphie grecque, latine et scandinave. Il est actuellement enfermé dans une maison d'aliénés.

Ne terminons point sans ajouter, - nous profane, qui n'avons point à prendre part dans le débat, - que M. Lenormant n'est pas seul à plaider sa cause. M. Léon Leblant dans son Recueil des Inscriptions chrétiennes de la Gaule, donne les inscriptions du champ de Saint-Éloi et les accepte pour authentiques. Mais, serait-il seul, M. Lenormant est de ces savants qui peuvent dire :

Moi seul, et c'est assez !

Serquigny sera le point d'embranchement de la ligne projetée qui, partant de là et passant par Brionne, Montfort-sur-Risle, Thuit-Hébert (Bourgtherould) et le vallon d'Orival, ira rejoindre, par Elbeuf, le chemin de Rouen. |

||||||||||||

La gare de Serquigny coté intérieur. CPA Collection LPM 1900 |

||||||||||||

|

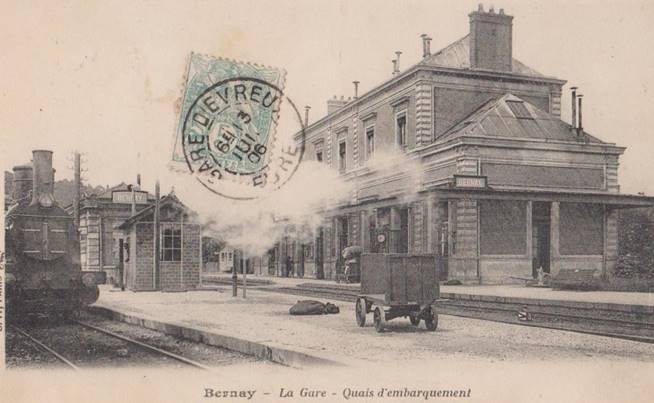

BERNAY

Ce ne sont aux approches de Bernay que châteaux et maisons de plaisance ; châteaux à mi-côte dominant la riche vallée de la Charentonne, maisons dans les arbres, fermes au milieu d'un verger chargé de fleurs roses au printemps, et de belles pommes vertes et rouges à l'automne, fabriques aux cents fenêtres et moulins posés sur le bord des cours d'eau. Rien de plus riant que ces aspects, rien qui respire d'avantage l'aisance et le bonheur, rien qui donne mieux l'idée du bien vivre. Je connais des gens qui disent : « Quelques mille livres de rente, une retraite en Normandie, et je n'envierai le sort de personne ! »

La gare de Bernay coté cour CPA collection LPM 1900 |

||||||||||||