|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||

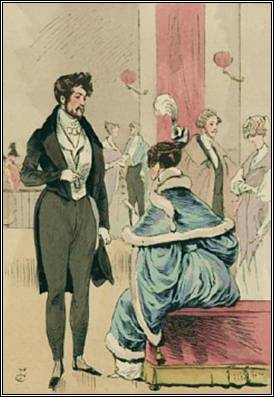

| LES PARISIENNES DE 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||

| Usages et raffinements des Élégantes de l'Âge Romantique | ||||||||||||||||||||||||||||

| D'après Les Modes de Paris 1797-1897 Par Octave Uzanne, paru en 1898 Le type féminin le plus cherché, le plus à la mode vers 1830 est, à n'en point douter, celui d'une de ces femmes de trente ans, chantées par Balzac et dont la beauté rayonne et s'épanouit dans tout l'éclat de son été parfumé. – De nature froide en apparence et uniquement amoureuse de soi-même, cette souveraine veut se réchauffer aux hommages du monde, et elle dresse ses vanités en espalier, afin de recevoir de toutes parts les caresses enivrantes du faux soleil de la flatterie.

Ce qu'elle cherche, ce sont des émotions et des jouissances de coquette ; pour conserver cette place de femme à la mode dans un temps où la gloire est si capricieuse, il lui a fallu autant d'habileté que de bonheur, autant d'adresse que de beauté, autant de calculs que de chances favorables, elle a dû faire abstraction de ses caprices, de ses fantaisies, presque de son cœur. Pour maintenir ce pouvoir envié et attaqué de grande première coquette, chaque jour remis en question comme le pouvoir d'un premier ministre, il lui a fallu équilibrer sa vie avec sûreté, et aussi avec quelle prudence et quelle politique !

Pénétrons, si vous le voulez bien, chez une femme à la mode vers 1830 dès l'heure tardive de son petit lever : De légers nuages, d'une vapeur parfumée, s'élèvent d'une corbeille de fleurs soutenue par un trépied doré, et le flambeau d'un petit amour, tout façonné d'émaux et de pierreries, répand dans la chambre de la jeune endormie l'incertaine clarté d'une veilleuse. Cette douce lueur, tantôt reflétée dans les glaces, tantôt se balançant sur des draperies azurées, pénètre le mystère d'une mousseline transparente et éclaire un piquant désordre, vestige de plaisirs, d'élégance, de coquetterie, de sentiment peut-être, de tout ce qui révèle enfin le joli nid d'une femme heureuse.

Des kachemires suspendus aux patères, vingt nuances de gazes et de rubans qui attendent un choix ; des livres et des plumes, des fleurs et des pierreries ; des extraits d'ouvrages et de manuscrits commencés ; une broderie sur laquelle une aiguille s'est arrêtée ; un album rempli de croquis et de ressemblances inachevés ; puis les meubles qualifiés alors de somptueux, les ornements gothiques, les peintures aux fraîches et douces images, et la pendule emblématique qui sonne onze heures du matin et vient porter le réveil dans cette alcôve où repose tout ce que la jeunesse et la grâce peuvent réunir de séduisant sous les traits d'une femme à la mode.

La belle s'éveille lentement, ses yeux errent incertains dans le demi-jour de la chambre, elle s'étire langoureusement dans la chaleur moite des draps : elle passe, comme une caresse, sa main sur son front brûlant encore des fatigues de la veille ; ses lèvres s'entr'ouvrent pour donner place à un léger et nonchalant soupir.

Elle sonne enfin ses femmes de chambre pour procéder à son premier négligé, composé d'un peignoir en jaconas blanc, ayant une toute petite broderie en tête de l'ourlet, une chemisette en batiste à collet rabattu, garnie de valenciennes, et des manchettes ornées de même.

Elle ajoute à cela un petit tablier en gros de Naples, nuance cendrée, brodé tout autour d'une guirlande en couleurs très vives ; un fichu de dentelle noué en marmotte sous le menton, puis des demi-gants couleur paille, brodés en noir.

Elle chausse enfin des pantoufles en petits points, entourées d'une faveur plissée à petits tuyaux, comme les portait Mme de Pompadour, et ainsi vêtue, elle se rend à la salle à manger où le déjeuner est servi : un déjeuner mignon, léger, qu'on dirait composé d'œufs de colibri ; un doigt de vin de Rancio pour mouiller ses lèvres..., ce sera tout.

L'après-midi, l'élégante à la mode revêtira, aux premiers jours de printemps, une robe en chaly semée de bouquets ou de petites guirlandes formant colonnes ; le corsage drapé ou à schall, en dedans un canezou à longues manches en mousseline brodée.

Elle prendra une écharpe en gaze unie, une ceinture et des bracelets en rubans chinés ; sur sa tête elle jettera coquettement un chapeau de paille de riz orné d'un simple bouquet de plumes, et chaussée de bottines en gros de Naples couleur claire, elle descendra se blottir dans un brillant équipage pour parcourir la ville et faire quelques visites à diverses coquettes en renom, dont le jour de réception est marqué sur son petit agenda d'ivoire.

Dans ces visites on parle de toutes choses, on demande quelle grâce nouvelle la mode va donner aux fleurs et aux rubans, on écoute la lecture de quelque pamphlet du jour ou d'un poème aux vaporeuses fictions ; on parle peinture, musique ; on discute les doctrines, on inédit de son siècle et on fait passer sur ses lèvres de roses tous les discours d'un machiavélisme à la mode ; cela posément, correctement, en ménageant ses gestes, en faisant valoir le chiffonné de sa jupe, la petitesse de son pied, la fine cambrure de sa taille, l'élégance de sa main gantée ; on parle surtout chiffons et théâtres. Ah ! les chiffons ! quelle fureur !

« Marquise, avez-vous lu le Bon Ton de ce matin ? – Comment, ma chère petite, vous ne l'avez point vue encore... ; mais c'est insensé ! hâtez-vous vite... »

Ainsi se succédaient les conversations dans ces visites de femmes à salons, sans compter qu'on y torturait l'esprit, qu'on y exploitait la médisance, qu'on y minaudait sans fin, qu'on y vantait de vieilles gloires de la fashion sans pouvoir se décider à ériger de jeunes triomphes. Aucun naturel dans le débit, mais beaucoup d'afféterie et de dissimulation habile. Les phrases à la mode ont cours forcé.

Avez-vous vu le dey d'Alger ? Dom Pedro ? La jeune Impératrice du Brésil ? – telles sont les questions du jour et, à moins d'être sauvage, il faut répondre qu'on a vu ce dey détrôné, qui s'intitule sur ses cartes de visite Hussein, ex-dey d'Alger, qui dîne de deux poules cuites à l'eau et qui enferme ses femmes comme des billets de banque ; il faut encore insinuer que Dom Pedro a l'air noble, froid, quelque peu mélancolique et que sa tournure élégante se dessine à ravir dans son habit militaire. On ajoute, pour n'être point taxée de provinciale, que sa jeune et jolie femme a le front radieux de grâce et de jeunesse et qu'elle n'avait point besoin, pour briller, de l'éclat d'un diadème.

Notre élégante à la mode, ses visites faites, trouvait la possibilité de se rendre à l'exposition des tableaux pour y observer les efforts de notre jeune école. Son isolement ne l'arrêtait pas, car le temps n'était plus où une femme redoutait de se rendre seule dans une institution publique. Elle était assurée d'y rencontrer quelques jeunes dandys, la fleur des pois des salons parisiens, pour papillonner autour d'elle et analyser le coloris des peintures en sa compagnie.

Au salon de peinture, Horace Vernet, Delaroche, Decamps, Couture, Ingres, Delacroix, Scheffer, Dubufe, sont les noms qui résonnent cent fois à son oreille, alors qu'elle parcourt les longues salles garnies des tableaux de l'année : la Marguerite de Scheffer la retient un instant et elle se mêle aux groupes qui discutent sur le mysticisme de coloris que le peintre emprunte à Gœthe, et sur le charme étrange et vaporeux de cette composition. Paul Delaroche fixe également son attention avec sa Jeanne Gray, dramatique comme un cinquième acte de tragédie. Le bourreau excite son enthousiasme, elle apprécie surtout l'expression indéfinissable et touchante de la pauvre Jeanne.

Autour d'elle, on raconte que le modèle dont le peintre se serait servi pour mettre en relief la charmante suppliciée n'est autre que Mlle Anaïs, la belle sociétaire de la Comédie-Française et, pour être au fait de toutes choses, elle donne aussitôt aux amis de rencontre l'anecdote pour véritable et comme la tenant de l'artiste même.

La coquette étourdie, grisée, rentre enfin chez elle, se fait déshabiller et livre sa tête à son coiffeur, artiste en renom qui est à la fois physionomiste, chimiste, dessinateur et géomètre. Celui-ci – autre bourreau – s'empare de la tête, en examine attentivement toutes les formes ; le compas à la main, il trace des contours, des angles, des triangles ; il observe des distances entre les angles du front, s'assure des proportions de la face et s'applique à bien saisir les rapports entre les deux côtés du front et les deux côtés de la face, qui commencent sa chute et se terminent au-dessous des oreilles.

Il imagine alors un genre de coiffure qui tempère ce que la physionomie de la belle a de trop piquant, il crée un retroussé à la chinoise, qui lisse les cheveux sur la tempe et laisse au front tout son éclat et sa pureté de dessin. Parfois aussi, selon sa fantaisie, il tresse desnattes, des coques étourdissantes et pyramidales qu'il étage savamment sur le sommet de la tête, laissant sur les côtés deux masses de petits bandeaux semblables à des grappes qu'il frise et bouillonne avec un art charmant.

Aux questions de sa cliente, le coiffeur répond d'un ton doux et respectueux ; il n'attend pas toujours qu'on l'interroge et, il raconte volontiers les anecdotes qui sont venues à sa connaissance ou qu'il a apprises par la lecture des journaux. Le coiffeur de 1830 est essentiellement romantique, mais il a l'art de se montrer selon les milieux, ou ministériel, ou libéral, ou royaliste ; il cite indistinctement la Quotidienne, le Drapeau blanc ou le Journal des Débats. Lorsqu'il a disposé avec goût, sur l'édifice qu'il vient d'élever si délicatement, des fleurs, des plumes, une aigrette, des épingles à pierres fines ou un diadème, notre Figaro se retire, et la belle élégante passe alors une robe d'organdi peint, à manches courtes, avec corsage décolleté à la vierge ; elle prend discrètement quelques diamants, boucles d'oreilles et collier, et daigne alors se faire annoncer que Madame est servie.

Le dîner d'une femme du romantisme n'est pas loup ; la gastronomie n'est pas un plaisir qui convienne à ses goûts ; le positif de la vie en est devenu l'accessoire : elle aime à penser, elle veut une existence tout intellectuelle, des jouissances qui répondent aux progrès de son imagination affinée.

Ce qui fait palpiter ses sens, ce ne sont pas les soupers fins, les mets recherchés ; en ce temps de byronisme, la mode n'est plus là ; il est de suprême bon ton de mourir de faim et de boire la rosée du ciel. Il lui faut les débordements de la politique et ses frémissantes émotions, les exagérations de la poésie féroce, les invraisemblances amoureuses de la scène, les poignantes sensations des drames sanguinaires. Elle se plait dans ce délire d'actions et de pensées, dans les extravagances du rêve ; elle ne se déclare satisfaite de l'existence qu'autant qu'elle se trouve être saccadée, échevelée, surmenée par les plus terrifiantes impressions.

Le soir, notre coquette mondaine se rend au théâtre, avant le bal ; elle va de préférence à la Comédie ou à la Renaissance se saturer des tableaux de l'école des outranciers ; elle ressent toutes les passions des héros du romantisme ; elle partage leurs ivresses et leur agonie. Ces crimes, ces étreintes amoureuses, ces larmes, ces supplices, ces voluptés, ces bizarreries, ces tortures apportent à son cœur délices profondes et angoisses féroces à la fois.

Elle sort, le monde la reprend, l'accapare ; elle se couche le soir sous sa cornette de dentelle, la tête bourdonnante d'illusions, le cCostume, moeurs, mode à Paris au 19 ème siècle, cœur bruissant de vague comme un coquillage creux ; mais demain, à son réveil, elle pensera avoir rêvé la veille au soir, et elle reprendra la livrée de la Mode qui fait d'elle une Reine éphémère et dépendante, une véritable idole publique. Il n'y avait point de réunion où les femmes ne fussent admises à Paris sous la monarchie de Juillet ; dans tous les cercles, elles avaient droit à prendre rang, soit par leur mérite, soit par leur beauté.

Aux bals, à la Chambre des députés, aux spectacles et aux prédications Saint-Simonistes, aux Athénées, au bois de Boulogne, enfin partout où se rencontrait quelque agitation d'esprit ou d'industrie, on était sûr de trouver des femmes. La Bourse même leur inspirait des idées spéculatives que l'on comprenait difficilement en regardant l'expression légère et frivole de leur physionomie. Voici comment s'exprime à ce sujet un grave journal, le Constitutionnel de novembre 1831 : « La manie de la Bourse a pris depuis quelques mois un accroissement extraordinaire ; elle gagne les dames elles-mêmes qui comprennent aujourd'hui et emploient, avec autant de facilité que l'agent de change le plus consommé, les termes techniques du parquet. Elles raisonnent la prime et le report comme les vieux courtiers marrons. Tous les jours, d'une heure et demie à trois heures et demie, les galeries de la Bourse sont garnies d'une foule de dames élégantes, qui, l'œil fixé sur le parquet, correspondent par gestes avec les agents de change ; il s'est même établi des courtiers femelles qui reçoivent les ordres et les transmettent aux commis, qui viennent les prendre à l'entrée de la Bourse. Nous ne voulons pas nommer la plus remarquable de ces dames : elle a obtenu de bien jolis succès sur un théâtre et fait une grande fortune qu'elle vient elle-même exploiter à la Bourse », (c'est probablement d'Alice Ozy qu'il s'agit.)

– Les femmes qui allaient à la Bourse adoptaient un costume sévère et de circonstance, presque toujours composé d'un manteau, d'une capote en velours avec voile de blonde noire ; dans la ceinture, elles plaçaient un petit carnet de bois de santal avec son crayon d'or.

Les dimanches, aux prédications des Saint-Simonistes, dans la salle Taitbout, les élégantes remplissaient toutes les premières loges du rez-de-chaussée. La mode était venue de se rendre à ces réunions de Saint-Simonistes, soit pour analyser la nouvelle doctrine, soit pour en combattre les principes, soit encore pour jouir de l'entraînement d'une éloquence vraiment remarquable ou apprécier le mérite d'une nouvelle idée présentée dans un cadre brillant. La plupart des femmes qui se trouvaient là voulaient principalement se mettre au courant de la conversation à la mode, et comprendre autant que possible comment la communauté pouvait un jour remplacer l'hérédité. Tous les sophismes séduisants de la nouvelle religion étaient débités par de jeunes apôtres enthousiastes qui avaient des succès d'homme et d'orateur à la fois. Les rites Saint-Simoniens n'excluaient pas du reste la coquetterie ni la grâce, à en juger par la rare élégance des plus fougueuses spectatrices qui composaient ce nouvel aréopage.

On retrouvait tout ce qu'Herbaut, Victorine, Palmyre et Mme Minette, les hautes réputations à la mode d'alors, faisaient de mieux en coiffures, robes et rubans. Comme pour ces réunions les manteaux étaient embarrassants, ces dames avaient adopté de préférence des douillettes en satin gros d'hiver ou des robes guimpes en velours avec kachemires et boas.

A la Chambre des députés, c'était un contraste piquant que celui de tant de physionomies gracieuses et de tournures élégantes réunies dans une enceinte où ne s'agitaient que de graves questions et des discussions diplomatiques. Là, comme dans les grandes fêtes d'hiver, on distinguait les femmes le plus en réputation pour le luxe et les succès du monde. Il y avait des tribunes où l'on n'apercevait que des plumes, des kachemires et de riches fourrures, des douillettes, de satin d'Orient, des redingotes en velours soie, des manteaux de Thibet ou d'étoffes damasquinées. A la sortie des séances, avant de prendre place dans leurs équipages, ces dames jasaient de questions du jour, parlaient chiffons, détaillaient réciproquement leur toilette et apportaient sur le péristyle du temple des lois une grande gaieté et comme un gazouillis charmeur, d'oiseaux.

La mode de monter à cheval se propagea de plus en plus chez les femmes de Paris de 1830 à 1835 ; il y eut un instant presque rivalité avec les Anglaises.

Dans toutes les promenades on rencontrait des amazones. Il est à remarquer que le bon genre voulait qu'on fût accompagnée par deux ou trois cavaliers à côté de soi, ainsi qu'à Rotten-Row et surtout par un écuyer qui conservait une distance de cent mètres en arrière. On laissait son équipage à la barrière, sinon à l'entrée du Bois.

Le costume des amazones ne subissait pas de grandes variations ; c'était généralement un jupon de drap avec un canezou de batiste. Autour du cou, un petit plissé soutenu par une cravate de gros de Naples à carreaux ou de la couleur du jupon. Les pantalons en coutil à sous-pieds, les petites bottes, les gants de peau de renne, la cravache en rhinocéros ou la badine de chez Verdier complétaient parfois le costume.

La coiffure variait ; on portait soit le chapeau de gros de Naples à plumes d'argus, soit la casquette ou la toque, soit encore le feutre qui donnait aux gentilles amazones une allure un peu garçonnière, un air tapageur et souvent une singulière figure à la Colin.

L'été, les Tuileries, les Champs-Élysées, attiraient toute l'élégance parisienne. Les promeneurs affluaient aux Tuileries de huit à neuf heures du soir aux mois de juin et juillet ; la grande allée ressemblait plutôt à une galerie encombrée de monde qu'à un lieu où l'on se promet de flâner à son aise et de respirer à poitrine que veux-tu. C'est là que les dandys, tout en causant politique, révolution, plaisir et femmes, venaient remplir un entr'acte de spectacle ou se rafraîchir en sortant d'un bruyant dîner – Les Gillettes guêpées, les poupées du jour, les coquettes mondaines y arrivaient par groupes, accompagnées de joyeux mirliflores, pour montrer de jolies toilettes, faire deux fois le tour de l'allée des orangers, puis s'asseoir en cercle afin de bavarder alternativement d'une pièce nouvelle, d'une émeute passée ou à venir, d'une forme de chapeau, d'une polémique de journaux, d'un scandale galant arrivé à l'un des derniers ministres, des catastrophes du Brésil ou de la Pologne, et parfois aussi des accents profonds d'un nouvel ouvrage poétique. Les Champs-Élysées étaient également le rendez-vous favori de toutes les sociétés de la grande ville.

On avait transformé en une vaste salle de concert une partie de cette superbe promenade et chacun s'empressait d'y porter le tribut de son admiration. L'orchestre de Musard faisait entendre au loin sa puissante et dansante .harmonie ; une enceinte immense avait été disposée de manière qu'elle ne puisse être franchie par la foule : des tentes avaient été construites afin de rassurer en cas d'orage, et de ne pas permettre à la plus légère inquiétude de troubler le plaisir des assistants. Tout concourait à assurer la vogue de ces jolies fêtes chanpêtres qui se prolongeaient chaque soir jusqu'à minuit.

|