|

||||||||||

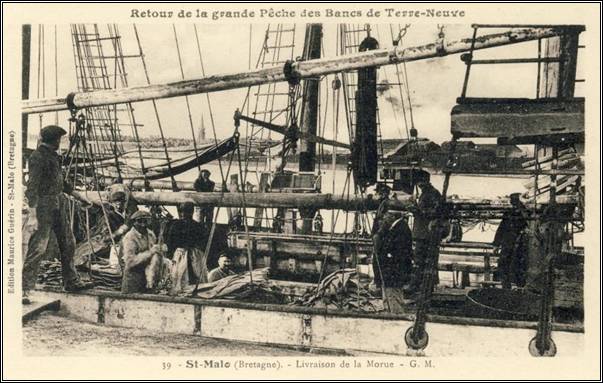

Saint-Malo Retour de Terre-Neuve, CPA collection LPM 1900 |

||||||||||

|

||||||||||

|

Bretagne.com Claude Péridy LA MORUE DE LA DISCORDE

Durant quatre siècles, des marins bretons ont pratiqué la pêche à la morue dans le nord de l'Atlantique. Une activité rémunératrice, certes, mais qui a traversé des périodes difficiles et connu bien des aléas et des drames.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, la pratique religieuse est étroitement liée à l'histoire bretonne de la pêche à la morue, tout au moins à ses débuts. En ce temps-là, en effet, on ne badinait pas avec l'observation de l'abstinence alimentaire imposée, certains jours, par les commandements de l'Église. On n'en comptait pas moins de cent cinquante dans l'année, carême compris. C'est dire que cette règle interdisant la consommation de viande causait, sur le plan pratique, de sérieux problèmes de nourriture à la population, principalement dans l'arrière-pays, où la présence du poisson de mer frais sur les tables était exceptionnelle.

Aussi les pêcheurs du nord de la Bretagne se précipitèrent-ils sur les lieux pour satisfaire les besoins du marché quand ils apprirent l'existence de bancs de morue aux environs de Terre-Neuve entre l'Islande et le Canada et qu'ils eurent vent des moyens de conservation utilisés dans ces régions.

En Armorique, la demande était particulièrement pressante dans les communautés religieuses où l'application stricte du précepte catholique les jours « maigres » plongeait les autorités dans l'embarras. En témoignent les interventions réitérées de l'abbaye de Beauport, à Paimpol, auprès des pêcheurs de Bréhat. |

||||||||||

|

« La Jaquette » contestée

Cette épineuse question du substitut à la viande étant réglée grâce aux apports des morutiers, avec le temps, une controverse s'ensuivit rapportée par les historiens. Il s'agissait, cette fois, de savoir qui des pionniers bretons avaient ouvert la route de Terre-Neuve.

Aux pêcheurs du Val-André, prétendant qu'ils étaient les premiers, ceux de Bréhat opposèrent que, lorsque « La Jaquette » de Dahouet arriva, en 1510, dans l'embouchure du Saint-Laurent, cela faisait déjà une cinquantaine d'années qu'une goélette bréhatine l'y avait précédée. Pour preuve, les transactions passées entre le patron de celle-ci et les moines de Beauport.

Un argument qui toutefois ne donna pas entière satisfaction, car restait à expliquer pourquoi, sur ces terres lointaines et glacées, un certain nombre de caps et de havres portaient le nom de lieux-dits de Saint-Malo et de ses environs, tels que Saint-Lunaire, Boutitou et Saint-Julien.

Ces dénominations ne témoignaient-elles pas d'une présence malouine plus ancienne encore dans ces parages ? Le débat reste ouvert encore aujourd'hui. Toujours est-il que des écrits du XV e siècle plaident dans ce sens. Ils rapportent qu'à l'époque, la morue séchait partout à Saint-Malo devant les remparts et les maisons. |

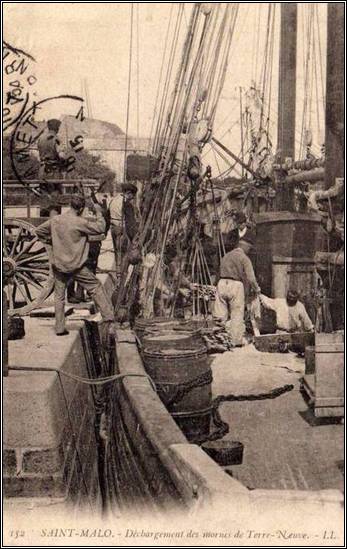

Saint-Malo CPA collection LPM 1900 Déchargement de la morue de Terre-Neuve |

|||||||||

|

Bretons contre Esquimaux

Certes, la pêche à la morue de Terre-Neuve faisait le bonheur de la population bretonne, en dépit de la saumure qui coulait dans les ruisseaux et empuantissait l'atmosphère. Pour autant elle n'allait pas sans heurts avec les autochtones canadiens et les Esquimaux du Labrador pratiquant, eux, la chasse au loup marin dans ces mêmes secteurs.

Les querelles avec les pêcheurs malouins, paimpolais et briochins tournaient parfois aux affrontements sanglants.

Au point qu'en 1610 les morutiers de Saint-Malo se trouvèrent dans l'obligation de solliciter l'assistance de deux navires de guerre pour assurer leur protection et ce dans le contexte du conflit armé opposant alors la France à l'Angleterre au sujet, précisément, de Terre-Neuve, chacun de ces deux pays revendiquant la possession de cette île. Vaille que vaille, pourtant, l'armement morutier breton poursuivit son développement, qui sur la côte est du Canada, qui au voisinage de l'Islande. Un recensement effectué en 1664 fait apparaître que Saint-Malo comptait à lui seul 61 bateaux équipés pour cette pêche.

Les risques du métier

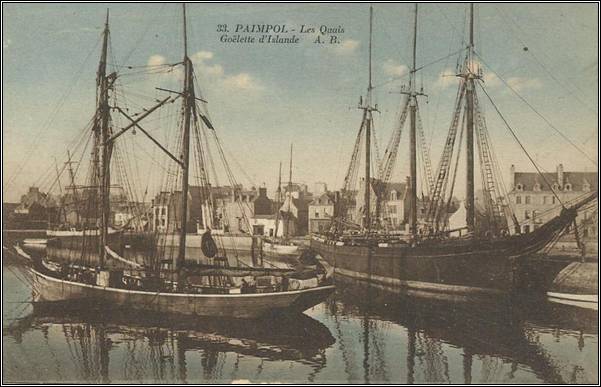

Les autres ports « islandais » du nord de la Bretagne n'étaient pas en reste. Paimpol, pour sa part, en possédait près d'une centaine à la fin du XIX e siècle. L'armement morutier progressait sur la Manche, mais pas seulement en nombre. Contredisant les prévisions de l'explorateur malouin Jacques Cartier qui, en 1550, déclarait qu'on ne verrait jamais en Bretagne de navires de pêche jaugeant deux cents tonneaux, un siècle plus tard Saint-Malo possédait sept terre-neuviers dépassant ce tonnage et, peu de temps avant la Révolution, la moyenne des bateaux bretons armés pour la morue s'élevait à 190 tonneaux. La sécurité des équipages n'en était pas pour autant mieux assurée. A Terre-Neuve, le navire jetait l'ancre dans les hauts-fonds et les hommes se répartissaient par groupes de quatre dans les doris qui partaient à la recherche des bancs de poissons. Sur la mer formée, le danger était ici quasi permanent, tant pour les pêcheurs penchés sur leurs lignes que pour le voilier lui-même. Durant les quatre-vingt-trois années de la grande aventure paimpolaise en Islande, cent vingt goélettes ne revinrent jamais à leur port d'attache et l'on dénombra environ deux mille victimes. |

||||||||||

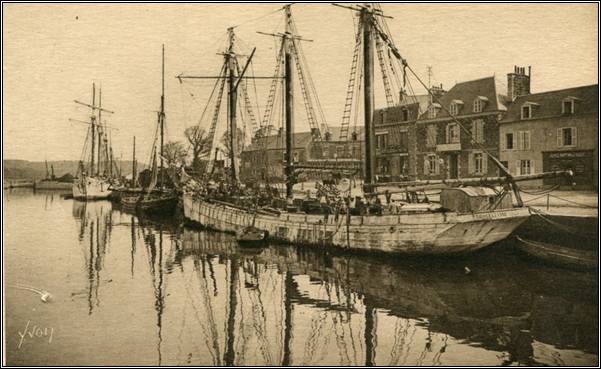

Paimpol Goëlettes d'Islande, CPA collection LPM 1900 |

||||||||||

|

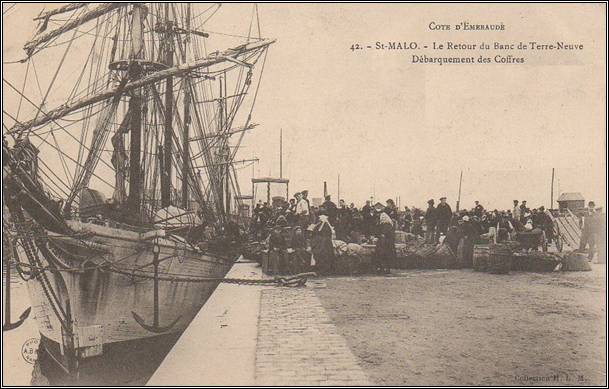

La foire aux matelots

Le recrutement des marins s'effectuait vers douze ou treize ans. À l'entrée de l'hiver, les patrons de morutiers faisaient le tour des auberges de campagne à la recherche de jeunes paysans désireux de quitter la terre dans l'espoir d'un avenir meilleur. Par ailleurs, se tenait, en décembre, au Vieux-Bourg, près de Saint-Malo une foire annuelle où, venant des localités voisines, se rassemblaient les candidats à l'embarquement. D'autres, enfin, reconnaissables à leurs béret et chemise de laine, venaient directement tenter leurs chances sur les quais de Saint-Servan et de Saint-Malo. L'accord se concluait généralement dans un cabaret voisin, devant une bolée de cidre ou un verre d'eau-de-vie, avec, en prime, un petit acompte en espèces sur le montant des pêches à venir. Plus le ciré, la couverture de laine et la paillasse. Toutefois, le contrat comportait aussi des désavantages qui, souvent, passaient inaperçus des futurs matelots ne sachant ni lire ni écrire. En cas de naufrage, par exemple, ils étaient tenus d'embarquer sur un autre bateau, sans compensation de salaire, les fortes têtes étant traduites en Justice. |

||||||||||

Saint-Malo Retour du banc, CPA collection LPM 1900 |

||||||||||

Paimpol Goëlettes d'Islande, CPA collection LPM 1900 |

||||||||||

|

Ma Bretagne Pierre Merel

L'épopée de la pêche à la morue en Islande et sur les bancs de Terre Neuve commence en 1852, elle va durer 80 ans et connaître son apogée en 1895.

A cette époque, 80 goélettes sont armées, et faire la fortune et la réputation de la Ville de Paimpol. Les deux dernières quitteront le port en 1935.

Les armateurs arment et recrutent à tout va leurs effectifs dans la campagne environnante.

Les maisons qu'ils construisent sur les quais sont les traces visibles aujourd'hui encore de leur prospérité. Chaque année appareillait de Paimpol quarante à quatre-vingt goélettes au début du printemps pour en revenir à l'automne. Lorsqu'ils reviennent.

Entre ces deux dates, 117 à 120 bateaux feront naufrage, victimes des tempêtes de la brume et d'abordages, causant la perte de plus de 2 000 de ces courageux marins de Paimpol, Ploubazlanec et de sa région.

Aujourd'hui encore, ces deux communes gardent de nombreux témoignages de la Grande Pêche. |

||||||||||

Paimpol fête des Islandais, CPA collection LPM 1900 |

||||||||||

|

Le pardon de Paimpol

Au tout début du XXème siècle, le pardon des Islandais attirait une foule considérable, famille et amis des pécheurs, mais aussi des curieux

Le Pardon des Islandais a été institué en 1857 par le curé de Paimpol. C’était essentiellement une manifestation religieuse, comportant procession dans les rues de la ville avec la statue de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, bénédiction des navires, et messe à l’église paroissiale, tout ceci étant destiné à assurer la protection des marins au cours de la campagne de pêche à Islande. Ce Pardon avait lieu en février, avant le départ des navires.

Le peu d’empressement des armateurs à collaborer à la fête religieuse avait déjà été, entre 1871 et 1883, la cause d’une « mise entre parenthèse » du Pardon par les autorités cléricales. Mais c’est en 1904 que l’incident est survenu : l’impossibilité de trouver un terrain d’entente entre le maire et le curé de l’époque (le père Fromal) sur la date du Pardon, qui entrait en concurrence avec les festivités du Gras (auxquelles les commerçants étaient attachés), a conduit à la suppression du Pardon.

La municipalité a donc institué une « fête des Islandais et du commerce ». Fête purement profane, avec bal, feu d’artifice, etc. Paradoxalement, ce sont les articles très anticléricaux du Journal de Paimpol qui ont incité finalement, probablement par réaction, les armateurs, le maire et le curé à trouver un terrain d’entente, et le Pardon des Islandais a été rétabli en 1913. Les armateurs se moquaient bien de la forme de la fête, sacrée ou profane ; ils la voulaient la plus distrayante possible, et dans l'esprit du temps, un pardon religieux s'avérait plus efficace qu'une fête laïque ; d'où l'unanimité finale. |

||||||||||

Paimpol fête des Islandais, CPA collection LPM 1900 |

||||||||||

|

|

||||||||||

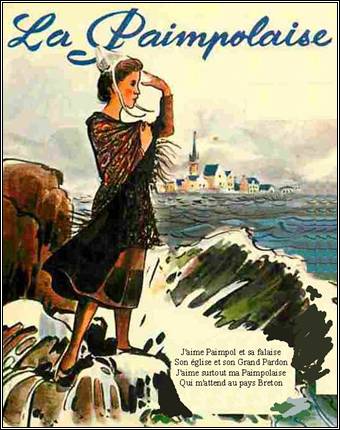

| LA PAIMPOLAISE

Théodore Botrel

Quittant ses genêts et ses landes Quand le Breton se fait marin En allant aux pêches d'Islande Voici quel est le doux refrain Que le pauvre gars Fredonne tout bas

Refrain:

J'aime Paimpol et sa falaise Son église et son Grand Pardon J'aime surtout ma Paimpolaise Qui m'attend au pays Breton

Quand les marins quittent nos rives Le curé leur dit: " Mes bons fieux " Priez souvent Monsieur Saint-Yves Qui nous voit des cieux toujours bleus Et le pauvre gars Fredonne tout bas |

|

|||||||||

|

|

||||||||||

|

Le ciel est moins bleu n'en déplaise A Saint-Yves notre patron Que les yeux de la Paimpolaise Qui m'attend au pays Breton

Guidé par la petite étoile Le vieux patron d'un air très fin Dit souvent que sa blanche voile Semble l'aile du Séraphin Et le pauvre gars Fredonne tout bas

Ta voilure mon vieux Jean Blaise Est moins blanche au mât d'artimon Que la coiffe à la Paimpolaise Qui m'attend au pays Breton

Le brave Islandais sans murmure Jette la ligne et le harpon Puis dans un relent de saumure Il s'affale dans l'entrepont Et le pauvre gars Soupire tout bas

Je serions bien mieux à mon aise Devant un joli feu d'ajonc |

A côté de la Paimpolaise Qui m'attend au pays Breton

Mais souvent l'Océan qu'il dompte Se réveillant lâche et cruel Et lorsque le soir on se compte Bien des noms manquent à l'appel Et le pauvre gars Fredonne tout bas

Pour combattre la flotte anglaise Comme il faut plus d'un moussaillon J'en f'rons deux à ma Paimpolaise En rentrant au pays Breton

Puis quand les vagues le désigne L'appelant de sa grosse voix Le brave Islandais se résigne En faisant un signe de croix Et le pauvre gars Quand vient le trépas

Serrant la médaille qu'il baise Glisse dans l'Océan sans fond En songeant à la Paimpolaise Qui l'attend au pays Breton. |

|||||||||