| Les concerts du Jardin Turc, au Marais, rassemblaient autour de l'orchestre de Tolbecque une aimable assemblée parmi le monde de la bourgeoisie et du commerce. Le Jardin Turc formait un tableau pittoresque digne du pinceau d'un Debucourt, avec ses ombrages touffus, ses gloriettes de verdure, où circulaient la bière mousseuse et la bonne gaieté des braves gens ; dans ses allées, les époux du Marais montraient sans en rougir leur bonheur et leur cordialité matrimoniale ; de bonnes mamans, mises en joli guingamp rose et ayant leur schall attaché par deux épingles à leurs épaules, venaient voir s'ébattre et s'égayer leur petite famille ; plusieurs Jeunes-France, échappés de l'île Saint-Louis, s'asseyaient près d'une table, en bonne fortune, auprès de quelque fraîche grisette à l'œil rieur, à la bouche incarnadine, dont les cheveux folâtres voletaient à l'aventure sous un chapeau Paillasson. Des beaux-fils du quartier, en quête de passions ou de mariage, apparaissaient solitaires, satisfaits d'euxmêmes, empesés dans leur cravate et le glacé de leurs gants queue de serin, exhalant de leur chevelure apprêtée un fort parfum de bergamote.

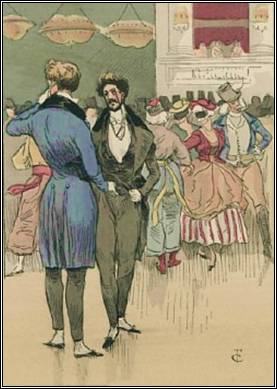

L'été, tout le boulevard de Gand était en liesse ; c'était entre une triple rangée de fashionables lorgneurs que des calèches remplies de jolies femmes se croisaient et s'entrecroisaient comme des corbeilles de fleurs, tandis que des cavalcades de dandys faisaient jaillir sur de pacifiques piétons des nuages de poussière. – C'était bien le promenoir de la cité parisienne, un rendez-vous d'élégance et de plaisir qui atteignait alors son apogée. Le boulevard de Gand marqua l'heure des suprêmes fantaisies de l'esprit et de la rare distinction des Brummel de 1830, l'heure du dandysme, de « l'orgie échevelée » et de la bohème à outrance, qui avait grandement aussi son caractère de gloire, sa philosophie de costume, son originalité de belle allure, car, en fuyant toute dictature en fait de toilettes et d'idées, la bohème, sous la monarchie de Juillet, fut comme la conservatrice de l'intégrité et de l'indépendance de l'art.

L'hiver à Paris était non moins bruyant que les beaux jours ; les fêtes s'y répétaient de toutes parts avec une nouvelle élégance, une activité, un charme, qui en faisaientvraiment des réunions de plaisir et non des réceptions d'apparat et de cérémonie. Les salons étaient ouverts dans tous les mondes, noblesse et haute bourgeoisie ; les bals de la Cour avaient un prestige de luxe et de grande élégance. Au milieu de ces réunions immenses, dans les splendides salons des Tuileries, les femmes et les diamants luttaient d'éclat.

L'aspect des soupers qui terminaient ces galas était surtout éblouissant ; autour d'une table immense, resplendissante d'or, de cristaux et de mets délicats, on voyait comme un brasillement de femmes et de pierreries. Les hommes, pour jouir de ce coup d'œil, se plaçaient volontiers dans les loges qui entouraient la salle de spectacle, où le souper était donné.

De là, ils admiraient à loisir cette chaîne de jeunes et jolis bras nus, ces robes de satin broché, pékin, gourgouran ou Pompadour, ces gazes et ces tissus légers qui faisaient valoir la splendeur des épaules... ; ils comprenaient que lord Byron avait tort de jeter l'anathème aux femmes qui mangent, et que la plupart ont encore beaucoup d'attrait en portant une jolie friandise ou un verre de cristal à leurs lèvres. Aux soupers des dames succédait celui des messieurs, puis l'on retournait à la danse ou bien plutôt l'on se retirait par groupes peu à peu avant que l'aube éclairât entièrement la cour du Carrousel.

On recevait beaucoup chez Mme d'Apony, dont les fêtes étaient superbes, et qui excellait dans le talent de faire gracieusement les honneurs d'une soirée. Elle aimait donner l'élan du plaisir et la société lui devait non moins de reconnaissance que d'hommages. Le jeune duc d'Orléans ne manquait jamais à ses bals ; il y portait, sous son uniforme, la grâce de ses vingt ans et ses manières polies, douces et respectueuses près des femmes. – Chez Mme d'Apony venait l'élite de la fashionability et de la littérature ; Lamartine, Alfred de Musset, Eugène Sue, Balzac se rencontraient dans ces salons princiers, au milieu des diamants, des gorges resplendissantes de pierreries et de guirlandes de perles roses.

On dansait aussi chez les duchesses Decazes, de Raguse, de Liancourt, de Maillé, d'Albuféra, de Guise, d'Otrante et de Noailles, chez Mmes de Flahaut, de Massa, de Matry, chez les princesses de Léon, de Beauffremont, chez les comtesses de Lariboisière et de Chfitenay. Les bals se succédaient avec une incroyable profusion. Dans le centre de la ville, clans les faubourgs, ce n'étaient que fêtes, que divertissements : Paris n'avait plus de repos ; la nuit, tout était illumination brillante, bruit de voitures et d'orchestres assourdis ; on ne semblait craindre qu'une disette : celle des musiciens.

Durant le carnaval, l'élite de la capitale venait assister aux nuits de l'Opéra, dans cette belle salle éclairée par soixante lustres chargés de bougies qui se reflétaient clans le cristal qui leur servait de réseau. Les loges, les galeries décorées de festons, de gaze, d'or et d'argent, les murs couverts de glaces offraient aux spectateurs un tableau mouvant, une fête fantastique pleine de couleur et d'originalité. On y montrait des danseurs espagnols qui exécutaient le bolero, le zapateado avec une vigueur et à la fois une morbidesse surprenantes. Par opposition, on donnait les danses gracieuses de Cendrillon, exécutées par les dames de l'Opéra ; puis on fournissait le signal du fameux quadrille des modes françaises depuis François Ier jusqu'à l'heure présente.

C'était un piquant coup d'oeil que cette réunion de costumes qui se sont succédé en France depuis plus de trois siècles ;... la mode de 1833 ne paraissait pas trop disgracieuse à côté de celle de François Ier, qu'elle rappelait par plus d'un point ; tout ce défilé, ce panorama vivant du passé s'évanouissait enfin ; le bal commençait ; la salle et la scène ne faisaient plus qu'un. C'était alors le raout général au milieu duquel intrigues, conversations mystérieuses se succédaient sans interruptions jusqu'aux premières lueurs du jour.

La tenue des hommes à ces bals de l'Opéra était sévère ; presque tous adoptaient le costume noir de bal ; le plus grand nombre chaussait le bas de soie noir ou brun ; quelques-uns, qui avaient adopté le pantalon collant, montraient des boucles en or carrées sur leurs souliers. Parmi les dames, les dominos étaient en immense majorité ; dominos blancs, dominos bleus, dominos roses, dominos noirs surtout. Plusieurs spectatrices dans les loges ne portaient pas de capuchon ; elles étaient coiffées avec des marabouts ou des guirlandes de feuilles ou de fleurs ; des loups à large bande de tulle brodé ou uni ; quelques excentriques avaient remplacé le domino par des sortes de simarres ouvertes sur le devant en satin broché ou en satin de Perse.

La jeunesse des écoles avait peu à peu révolutionné la danse française dans les réunions de la Grande Chaumière ; aux mouvements élégants, lentement développés de l'exquise gavotte de nos pères, ils avaient substitué un pas frénétique, épileptique, parfois indécent, qu'on baptisa du nom de chahut. Du quartier Latin cette danse sauvage et égrillarde s'était étendue dans le peuple et même chez les dandys ; on la vit fleurir à l'Opéra et principalement aux bals des Variétés. Cette danse stupide ne nous a plus quittés.

Dans les premières années du règne de Louis-Philippe, les bals de l'Opéra étaient fréquentés par la meilleure compagnie et tout s'y passait d'une manière décente et courtoise. Les étrangers admiraient le goût de ces fêtes, la grâce et le bon ton des Parisiennes, s'étonnant même que dans une telle confusion, dans une cohue si prodigieuse, on pût apprécier cette grande égalité qui dénotait le caractère de la nation. Ce ne fut guère qu'en 1835 que les bals de l'Opéra dégénérèrent en licencieuses manifestations. Un lord richissime, lord Seymour, que l'on vantait pour ses prodigalités sur les boulevards, où il jetait à la foule de l'or à pleines mains, des dragées et des boniments insensés, Milord l'Arsouille, tel était son surnom populaire, apporta tout à coup dans Paris comme un vent de folies crapuleuses et d'orgies désordonnées.

En 1836, on organisa des mascarades satiriques de Louis-Philippe, de ses ministres et de ses magistrats ; on remuait l'instinct frondeur de la foule. Pendant tout le carnaval, lord Seymour, un dandy qui aurait pu être un fort de la halle, tenait son quartier général aux Vendanges de Bourgogne ; c'est là que l'armée de la folie prenait ses mots d'ordre. Les masques, mâles et femelles, auxquels il prodiguait ses écus et ses horions, se livraient, sur son ordre, aux danses sauvages, aux festins, aux bacchanales les plus grossières

– On vit alors des fameuses Descentes de la Courtine, ces hordes de masques dépenaillés qui se ruaient sur la ville, ces chicards, ces débardeurs, ces paillasses, ces charlatans qui du haut de leurs chars haranguaient la foule et faisaient du boulevard la succursale des journées carnavalesques les plus houleuses du Corso romain.

Ce besoin de se distraire, de noyer la tristesse, d'agiter tous les grelots de la folie, se retrouvait dans les bals champêtres de Paris et de la banlieue. Après le choléra de 1832, qui éclata le jour de la mi-carême et qui fit tant de victimes, on se rua au plaisir avec une philosophie anacréontique; on dansa à Tivoli qui existait encore, à l'Ermitage, à l'Élysée-Montmartre, aux Montagnes françaises, à la Grande Chaumière, ce paradis des étudiants où bouillonnaient et fermentaient toutes les passions politiques et sensuelles, où l'on devinait surtout le germe latent de toutes les révolutions futures, littéraires et gouvernementales.

Maintenant, si l'on montait en coucou sur la place de la Concorde par quelque beau soir d'été, on arrivait au parc de Saint-Cloud où l'on trouvait un bal qui pouvait hardiment défier tous les autres.

« Nulle part, écrivait Auguste Luchet – dans le Nouveau tableau de Paris au XIXe siècle, – vous n'eussiez trouvé tant de richesse et d'élégance. Ce que la cour et les ambassades, ce que les châteaux et les maisons de plaisance de la magnifique vallée possédaient de jolies femmes et de fashionables cavaliers, s'y donnaient rendez-vous fidèle entre neuf et dix heures du soir. C'était un parfum de noblesse qui se répandait au loin ; c'était une foule imposante et hautaine, en dépit de ses efforts pour paraître aimable et douce, pour n'effrayer personne et se mettre obligeamment à la portée de tout le monde. Quand la dernière voiture publique était partie, quand il n'y avait plus à craindre de trop déroger, de se mésallier monstrueusement, la noble foule s'ébranlait alors et dansait comme une bourgeoise, sur la terre dure, sous un toit de marronniers, éclairé par des quinquets rouges, au son d'une musique de guinguette.

Une femme, connue seulement alors pour la plus aimable des femmes ; une femme, l'âme des plaisirs, la reine des fêtes de la Cour, la duchesse de Berry, enfin, présidait aux pompeux quadrilles. Sa présence joyeuse, animée, chassait l'étiquette, chiffonnait les cravates diplomatiques amenait de force le sourire sur des physionomies jusqu'alors impassibles. Cédant à cette entraînante impulsion, la courtisanesque multitude jetait bas sa morgue et s'essoufflait à suivre la duchesse. Heureux alors les obscurs jeunes gens qui, bravant le risque de revenir à pied ou de ne pas revenir du tout, avaient osé tenter la concurrence de cette fin de bal avec les gardes du corps ; quelles belles histoires à raconter le lendemain ! quel plaisir de chercher et de deviner dans l'Almanach Royal le nom et la demeure de leurs danseuses inconnues ! »

Nous ne parlerons que pour mémoire des bals du Ranelagh, d'Auteuil, de Bellevue, de Sceaux et du bal de la Tourelle au bois de Vincennes, où jeunes femmes, jeunes filles, personnages grisonnants, adolescents glabres, célibataires hirsutes, citoyens de toutes classes et de tout rang, dansaient pêle-mêle, par un besoin instinctif ou bien plutôt pour faire comme tout le monde, à la façon des éternels moutons de Panurge.

La grande et incomparable journée des coquettes, des élégantes et des mondaines, c'était Longchamp.

– Longchamp avec ses triples files de voitures bordant les boulevards depuis la fontaine de l'Éléphant jusqu'à la porte Maillot, avec ses groupes de cavaliers, ses types de fashionables du jour, allant, venant, se croisant et caracolant autour des calèches au fond desquelles on apercevait des plumes, des fleurs et des sourires de femmes. Ce jour, c'était la grande revue de la Mode et toute l'armée de la fashion était sur pied : c'était la fête favorite des élégants, des curieux et des désœuvrés ; les uns allaient à Longchamp pour faire admirer leurs gracieuses toilettes, leurs jolis équipages et leurs chevaux fringants ; les autres, pour critiquer les heureux du moment et médire du prochain, ce qui fut très bien porté de tous temps, et très édifiant dans le moment du carême et pendant la semaine sainte.

Longchamp était resté le rendez-vous de toutes les vanités, de toutes les prétendues célébrités et notabilités du moment. Sur la chaussée roulaient en brillants équipages à quatre chevaux, les opulents seigneurs de petite ou de vieille noblesse, les pleutres orgueilleux de leurs richesses, les magistrats vaniteux de leurs fonctions, les courtisans infatués de leur faveur éphémère, les brillants militaires, pimpants, coquets, sanglés avec crânerie dans leur bel uniforme d'état-major.

De chaque côté de cette nouvelle voie Appienne, s'avançaient lentement les calèches, les coupés, les landaus, les berlines. Quelques-unes de ces voitures étaient remplies de femmes jeunes, jolies, parées, désireuses de plaire, enivrées d'éloges et jetant à peine un regard sur la foule pédestre qui s'arrêtait pour les admirer ; d'autres renfermaient de jeunes ménages avec de jolis enfants à la figure fraîche et riante ; enfin, dans le tilbury, dans le stanhope ou dans le tandem, on voyait les fashionables, les dandys, les hommes à la mode et à bonnes fortunes, lorgnon à l'œil, camélia à la boutonnière, fiers si une coquette avait daigné prendre place auprès d'eux dans une de ces voitures fragiles et dangereuses. Parmi ces rangées de véhicules, des cavalcades nombreuses passaient galopantes, ne laissant voir dans une légère envolée de poussière qu'un habit rouge ou marron, l'éclat d'un éperon, le brillant des harnais ou la pomme d'or d'une cravache.

Les spectateurs, assis modestement sur les bas côtés de la route, regardaient défiler toutes ces célébrités, toutes ces ambitions, tout ce luxe, toute cette ostentation de richesses. Souvent, de cette foule, magistrature populaire assise, il s'élevait une voix qui racontait sans détours l'origine de telle ou telle de ces fortunes nouvelles, si rapides et si extraordinaires, et les honnêtes gens se consolaient de se montrer en simples curieux devant cette mascarade humaine si tristement composée de luxe, de misère, d'orgueil, de poussière et de boue, d'envie et de plaintes, de bassesses et de vilenies. La foule allait, venait, grouillante derrière le rang des chaises on reconnaissait dans cette cohue le tailleur ou la couturière, la modiste, la lingère ou la brodeuse, le bottier et les femmes de chambre ; tout un petit monde paré et endimanché qui venait juger de l'effet des habits, des chapeaux, des robes, des rubans, des souliers fraîchement sortis de leurs mains habiles et ingénieuses.

Quelques citadines numérotées circulaient presque honteusement dans cette cohue immense qui débouchait de tous les côtés de Paris, foule rieuse, jalouse de plaire, moqueuse ou approbatrice, qui saluait au passage le fronton de la Madeleine et l'Obélisque dont Louqsor venait de nous doter. Durant trois jours Longchamp triomphait ; on n'allait plus, comme autrefois, en pèlerinage jusqu'à l'antique abbaye qui avait donné son nom à cette promenade consacrée, on s'arrêtait au Bois et l'on revenait à la queue leu leu des équipages, parmi lesquels on remarquait particulièrement l'éternel carrosse vert Guadalquivir de M. Aguado, tout parsemé de couronnes de marquis, chargé d'argent ciselé et décoré de glaces, espèce de cage à ex-voto qui aurait pu figurer dans une procession.

On se montrait aussi les deux équipages de M. Schickler, le premier attelé en calèche tirée par quatre magnifiques chevaux bais, montés par des jockeys dont la livrée étincelait de broderies d'or ; le second, une berline somptueuse, dont les gens portaient la grande livrée blanche. Rien ne manquait aux splendeurs de cette exhibition, pas même ce joli équipage rose et argent de Justine, si bien décrit par Louvet dans le Longchamp de Faublas ; seulement ce n'était plus alors la soubrette de la marquise de B..., que l'on voyait dans cette mirifique voiture, et le carrosse n'avait plus ni la forme rococo d'une conque marine, ni les tendres couleurs du siècle dernier, c'était quelque jeune actrice en vogue dont on admirait, sous le chapeau à larges bords, la tête mutine avec ses touffes de cheveux à la Kléber qui tombaient délicieusement sur les oreilles et dans le cou et lui donnaient un air frénético-romantique.

On n'entendait de tous côtés que les noms de Victorine, de Burty, de Gagelin, de Palmyre, de Mme Saint-Laurent et Herbaut, les modistes et couturières en renom ; puis, dans les conversations de femmes, on surprenait des mots de Chalys-Kachemires, de crépons d'Indoustan, de batistes du Mogol, de mousselines de Golconde, de gazes de Memphis, de Chine agate, de tissus de Sandomir, de foulards de Lyon, de laines du Thibet, toute une géographie de la mode qui, elle aussi, avait ses orientales ; on faisait l'énumération des plus jolis modèles de printemps et des étoffes nouvelles, – on discutait sur le bon goût et l'élégance suprême ; – Longchamp était le grand bazar mouvant où toute belle Parisienne allait concevoir et rêver de ses prochaines toilettes.

Peu à peu, à dater de 1835, Longchamp, tout en gagnant sous le rapport moral, perdit beaucoup de son aspect de somptuosité ; il dépouilla la pourpre pour se bigarrer des mille nuances de la société ; les modes ne s'y mélangèrent pas moins que les rangs. La jolie bourgeoise vêtue de tarlatane coudoya les riches étoffes brodées, la moitié des femmes réfugiées sous l'incognito de leurs négligés n'y vint plus que pour observer l'autre ; sensiblement la pompe et la spécialité de cette promenade d'apparat s'affaiblit et il fut permis d'y paraître sans toilettes élégantes ni nouvelles. Longchamp fut enfin définitivement détrôné par les Courses.

Après les belles créatures plantureuses du premier Empire, on peut dire que les petites reines de l'âge romantique ont montré des trésors d'élégance délicate et affinée, des compréhensions exquises de goût, de toilette et de recherches intimes ; elles sont plus près de nos sensations, de nos inquiétudes, de nos nerfs, de notre cérébralité, de notre psychologie, en un mot, que ne le sont les Lionnes de 1840, les rêveuses trop distinguées de 1850 ou les cocodettes du second Empire

|