|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| | |

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| | |

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| | |

|

|  | |

|

| | |

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

| ||

|

|

|

| ||||

| ||||

|

|

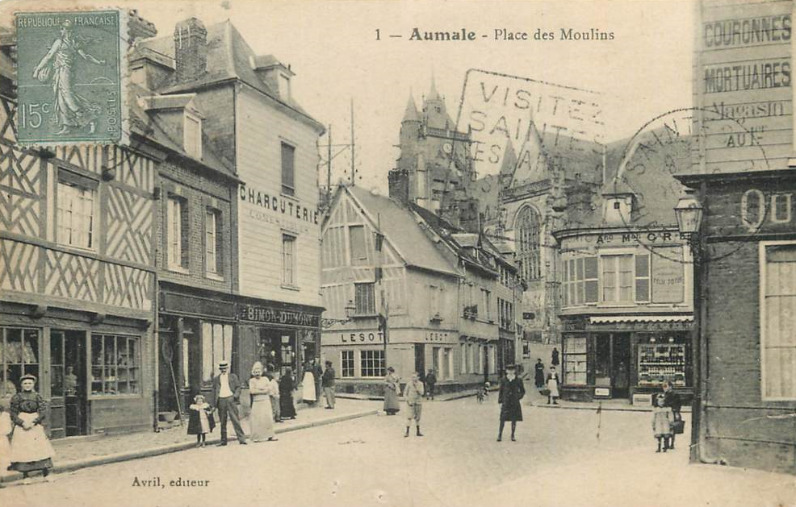

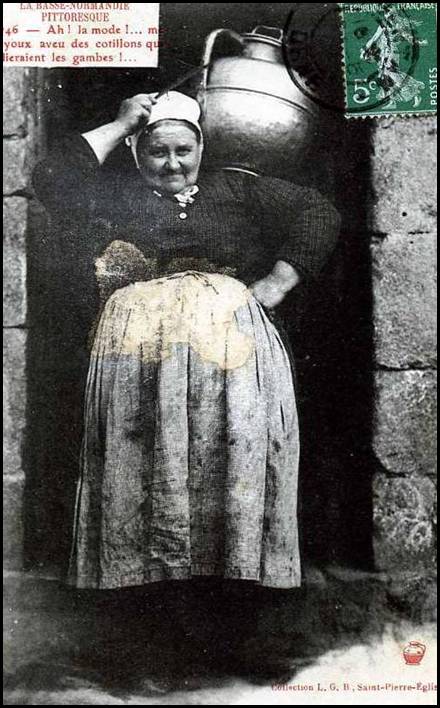

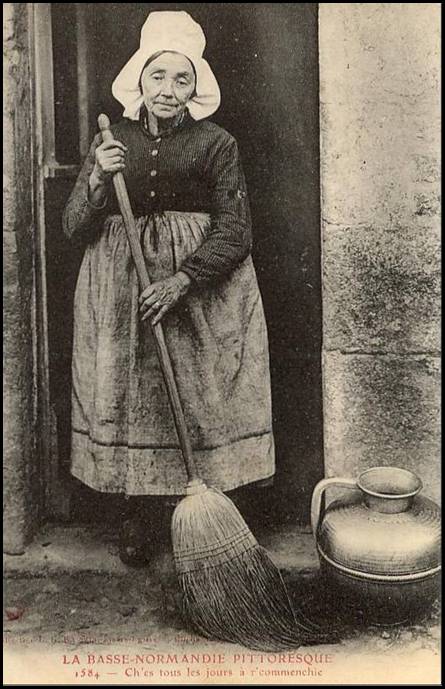

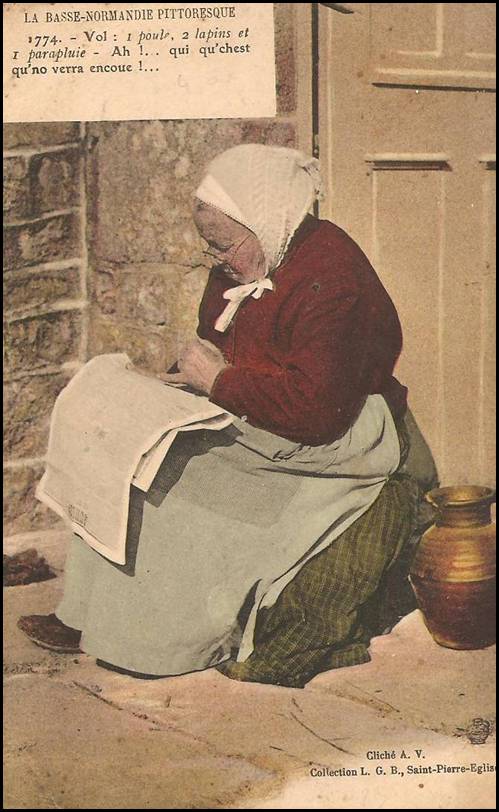

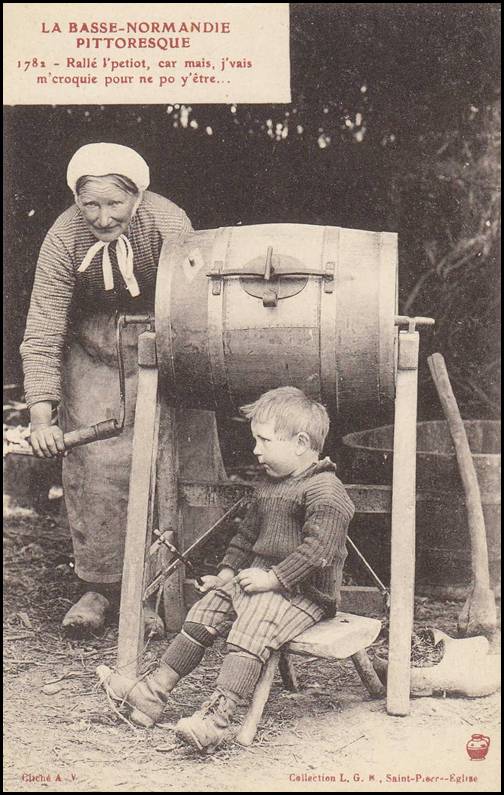

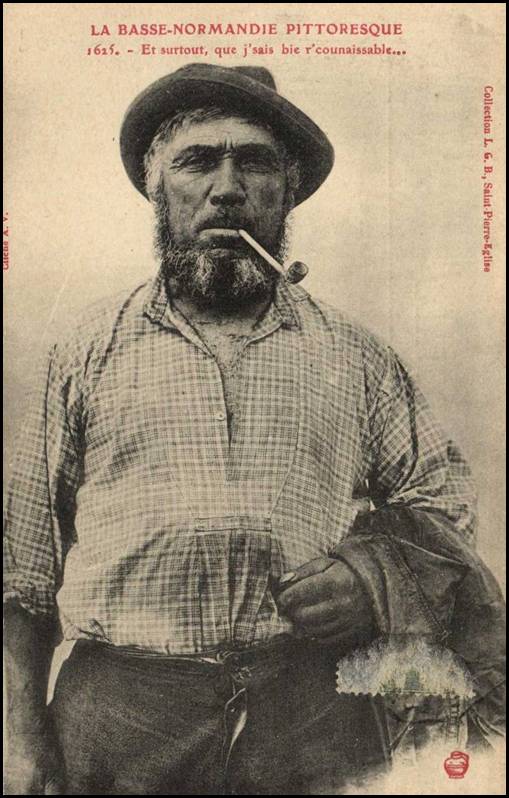

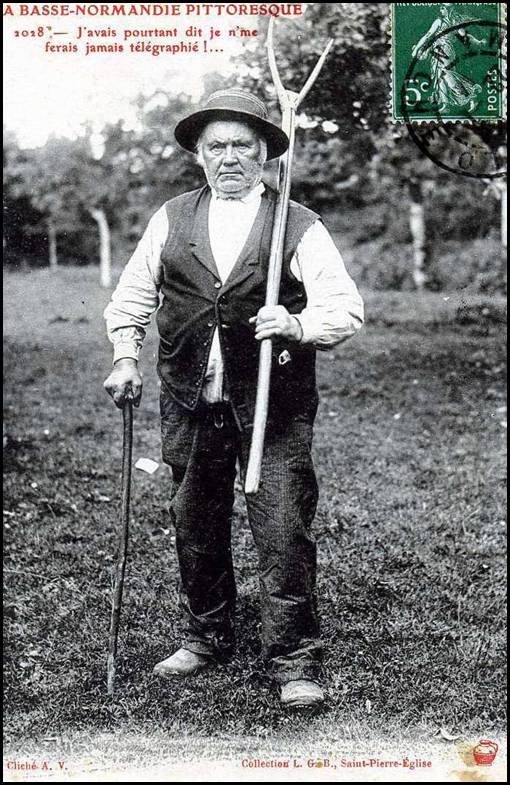

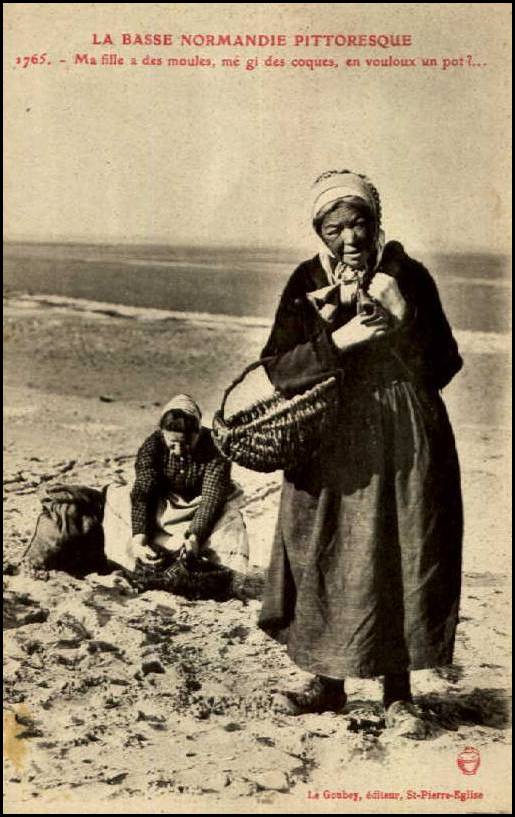

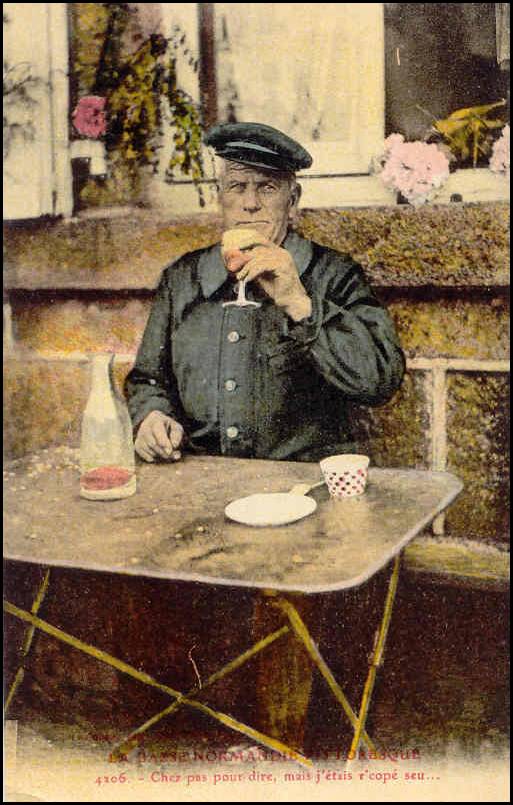

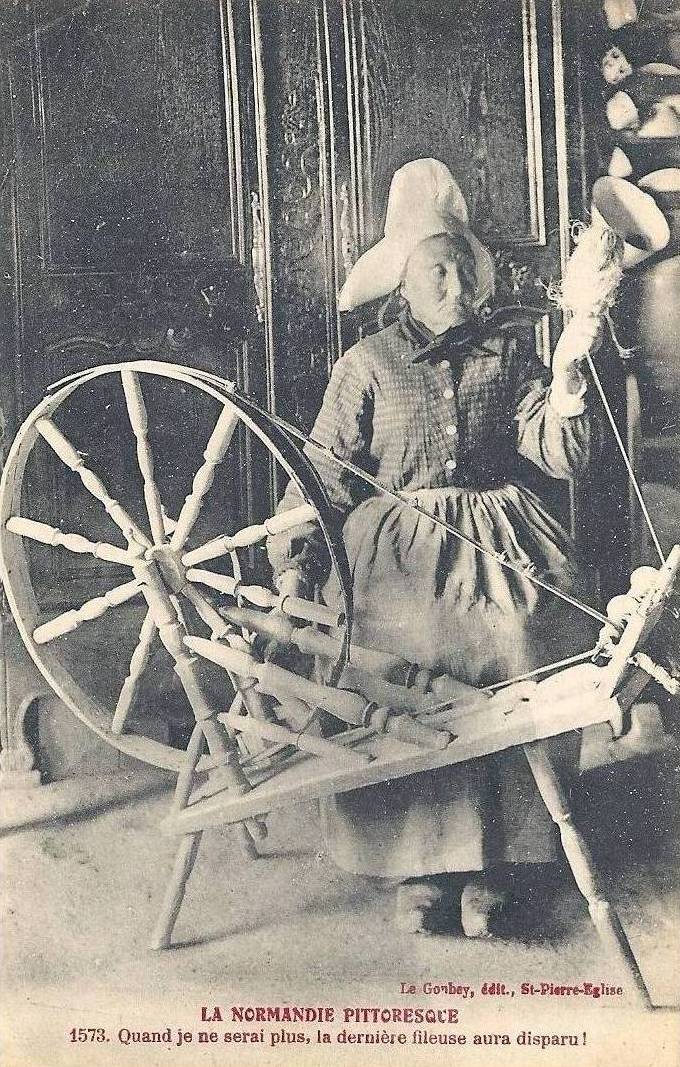

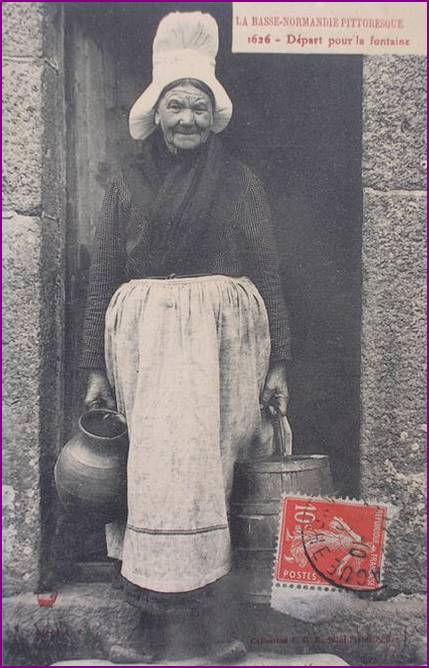

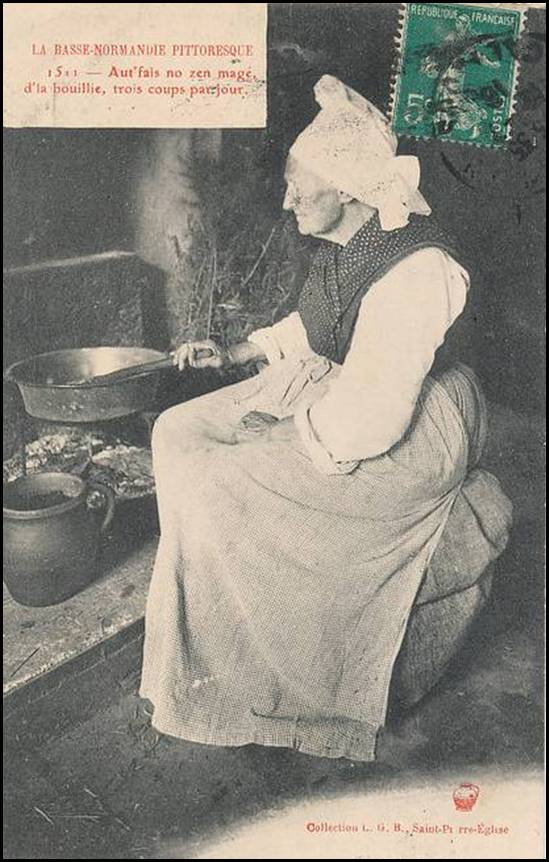

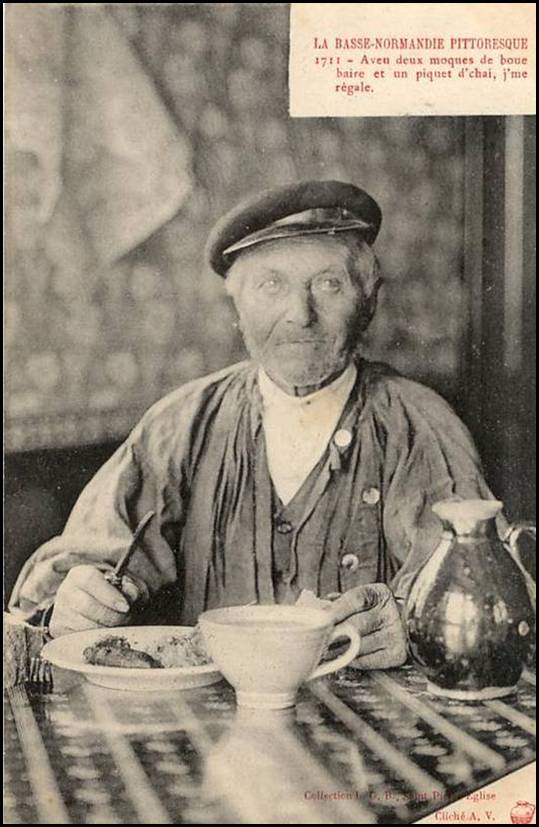

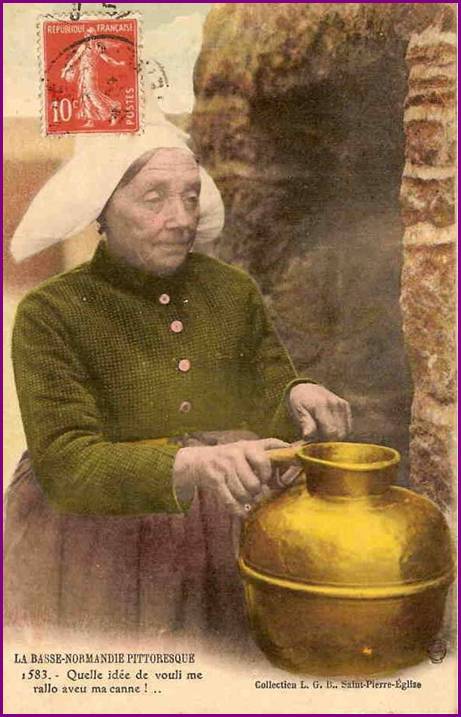

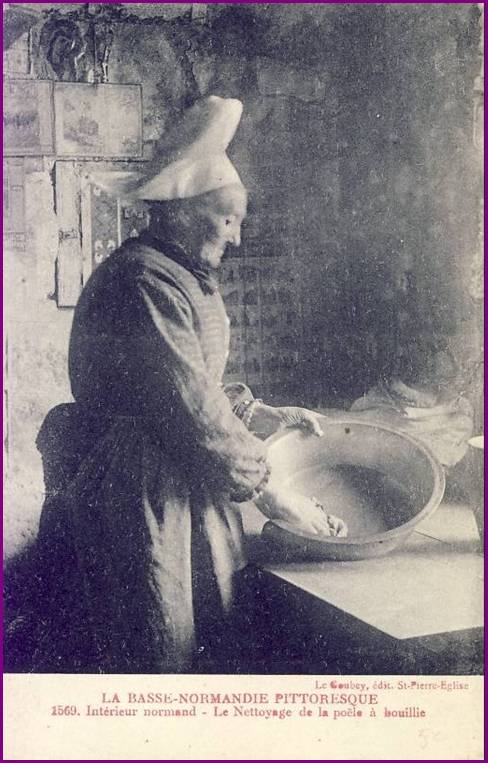

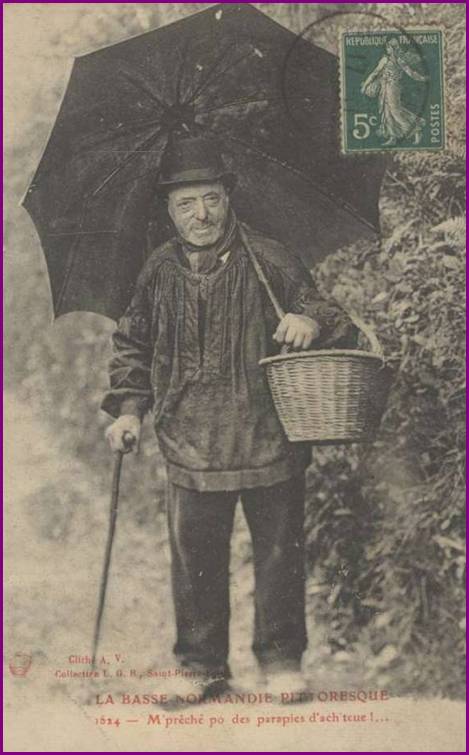

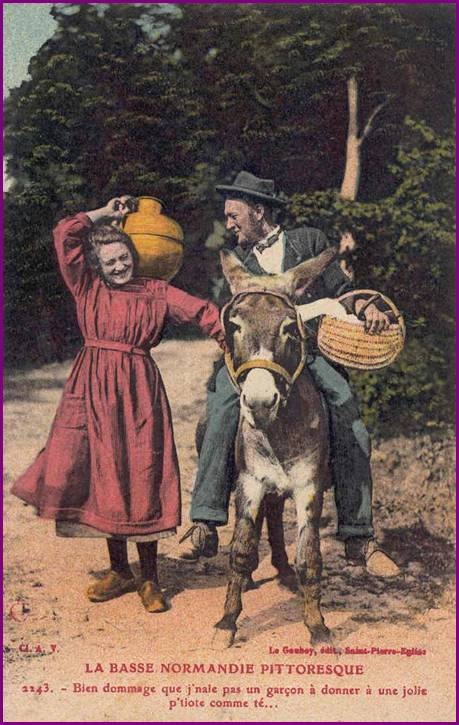

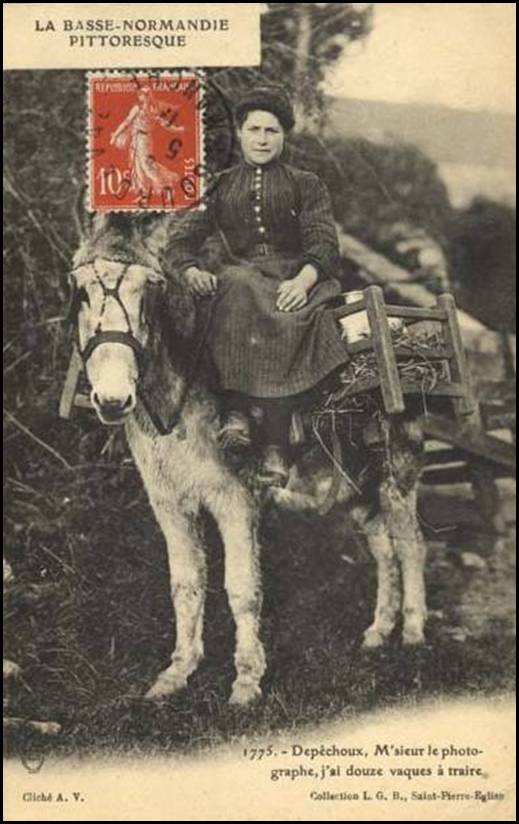

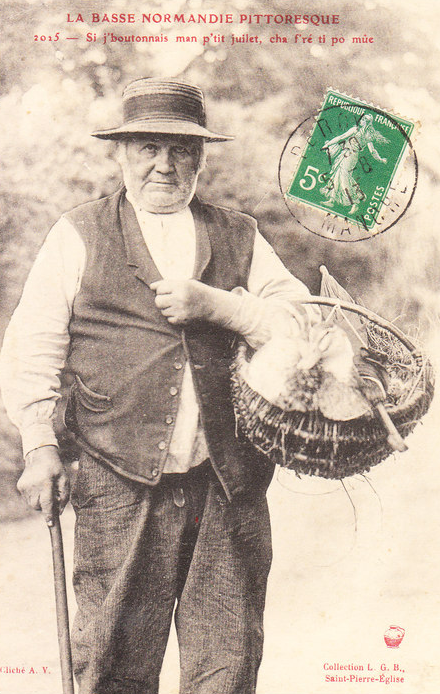

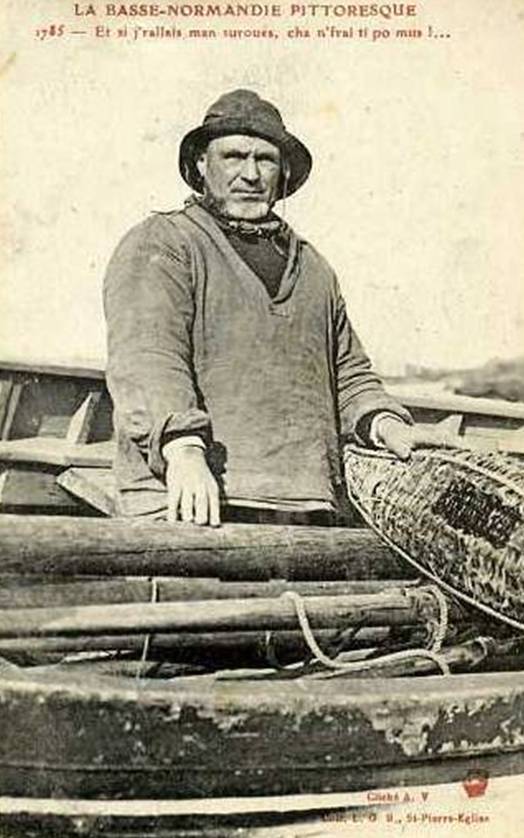

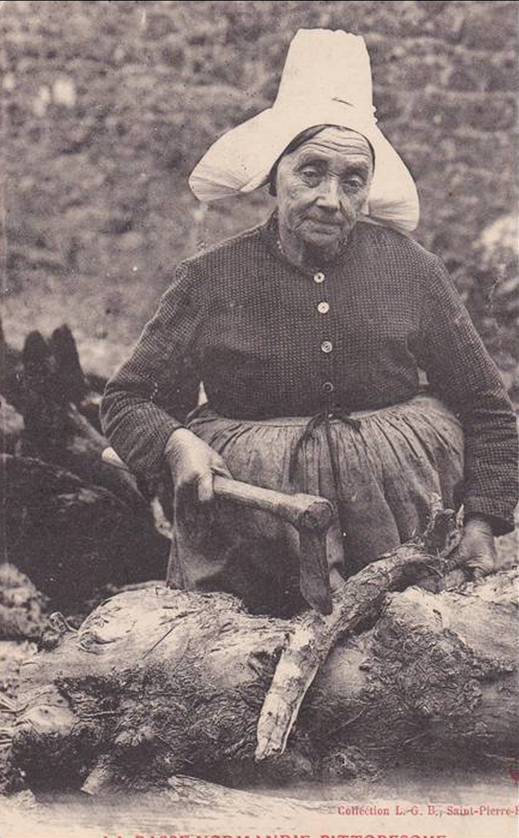

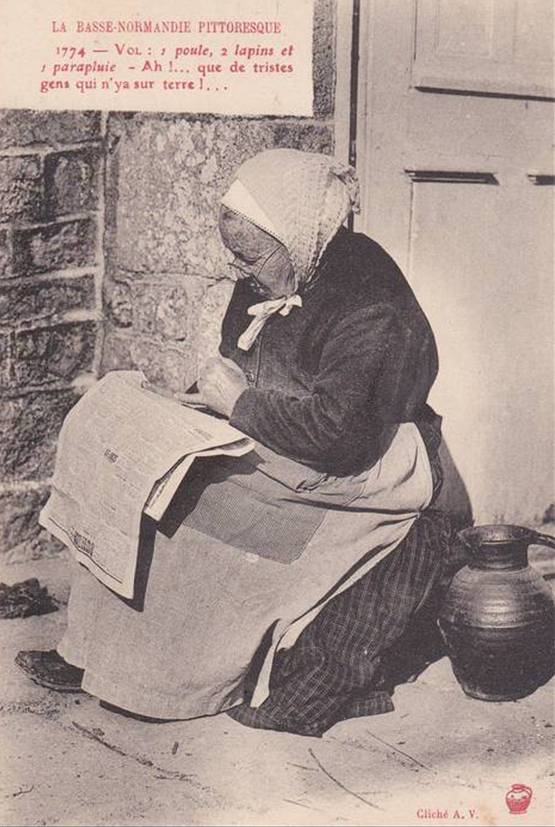

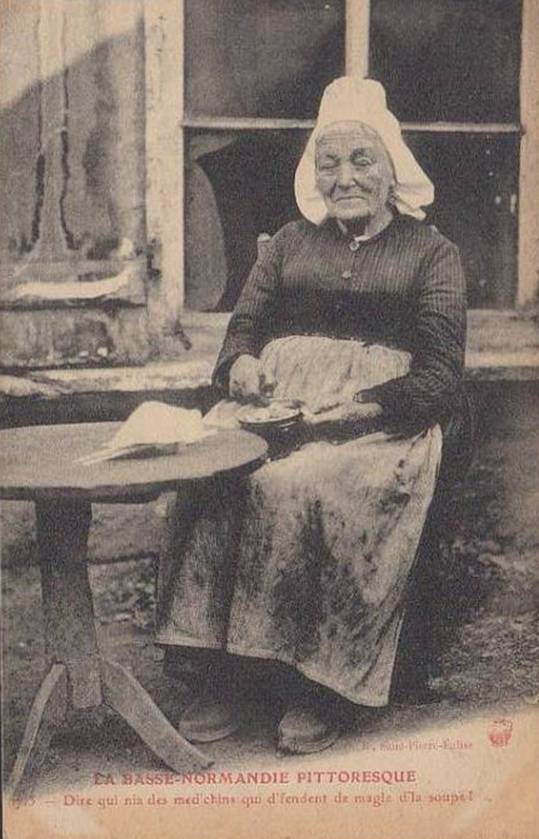

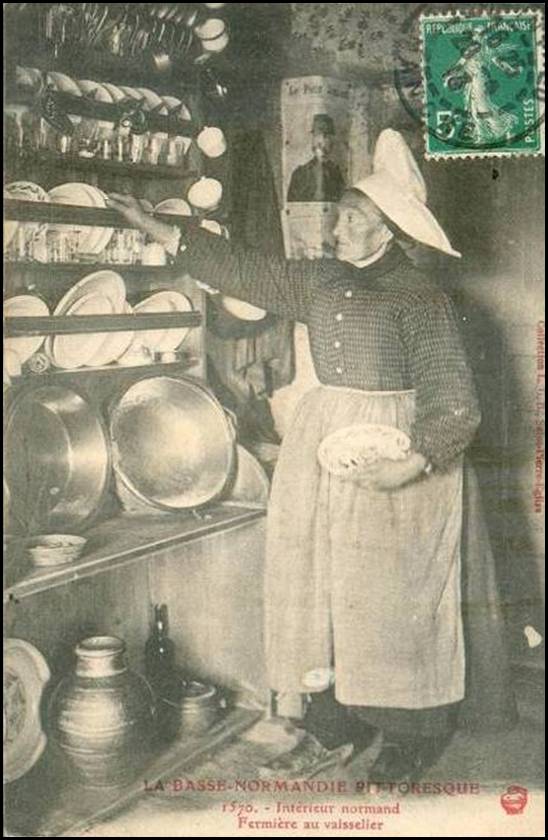

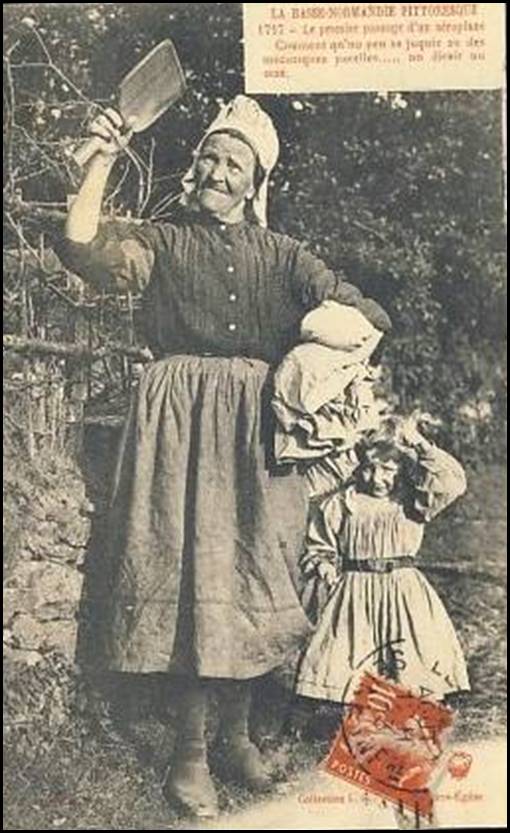

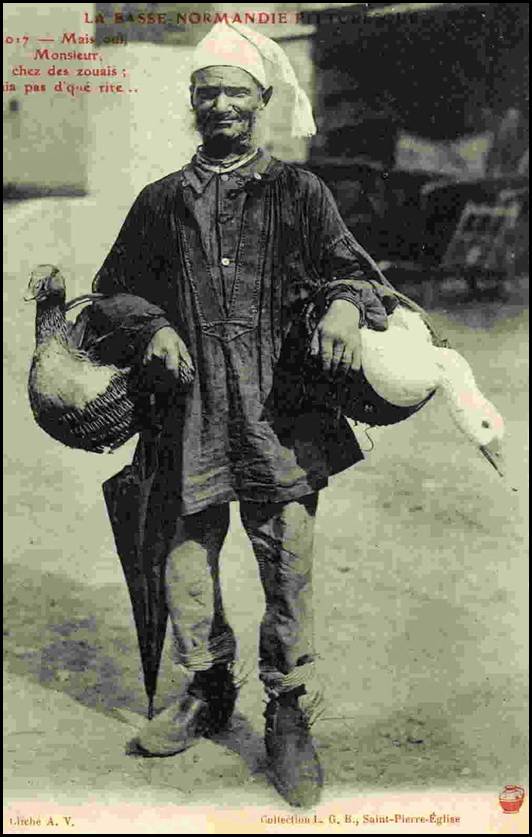

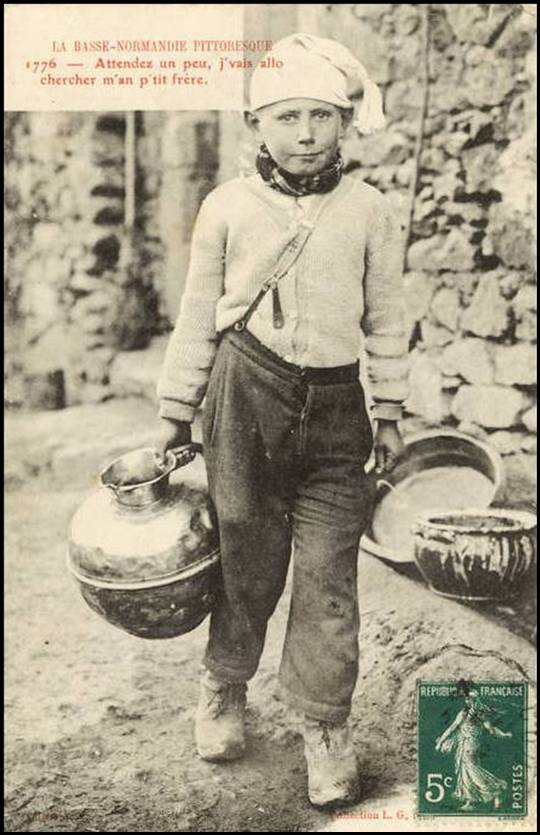

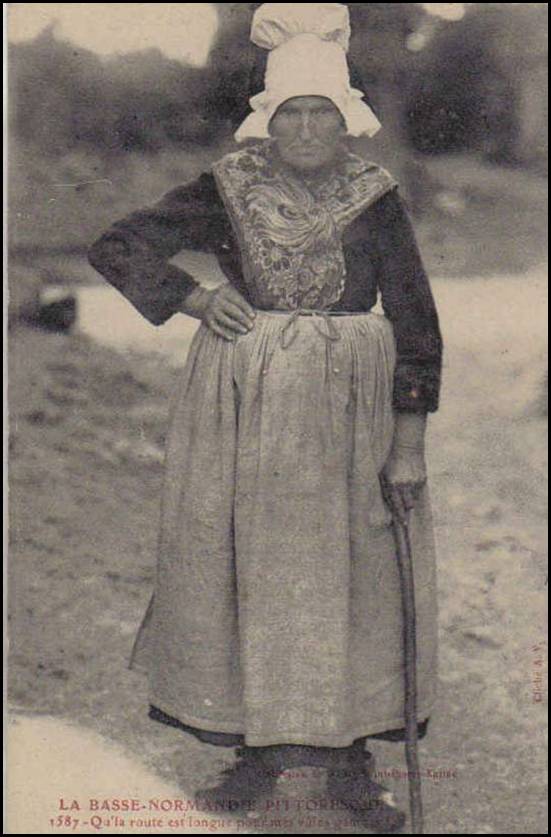

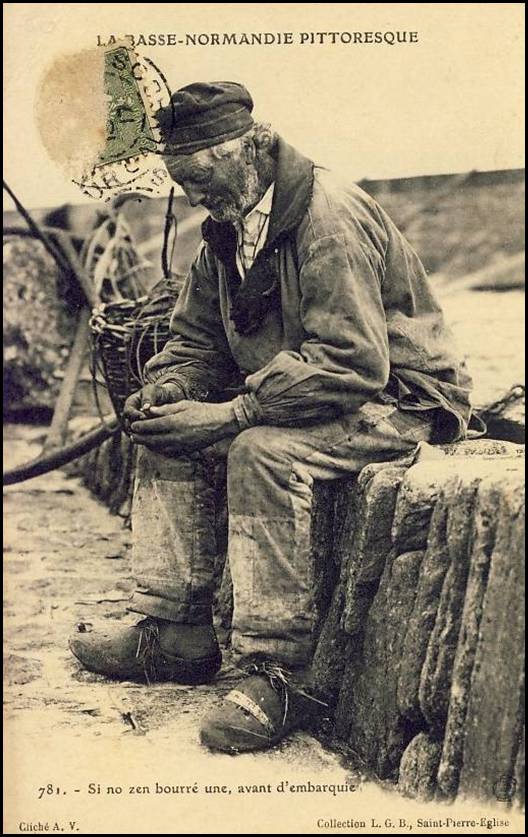

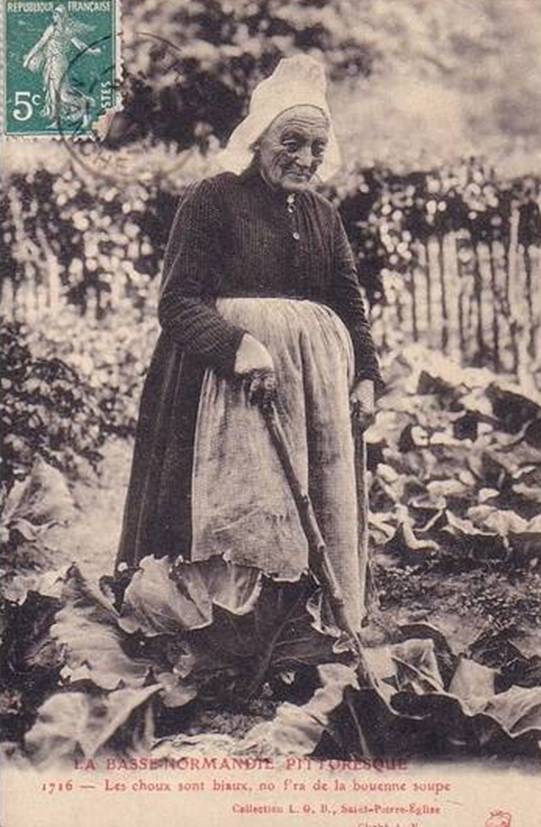

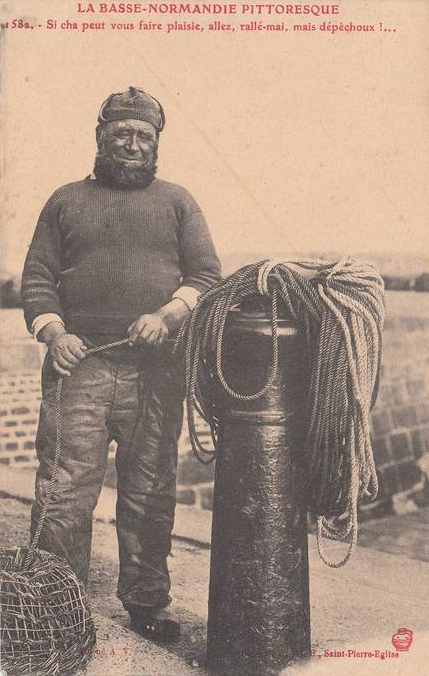

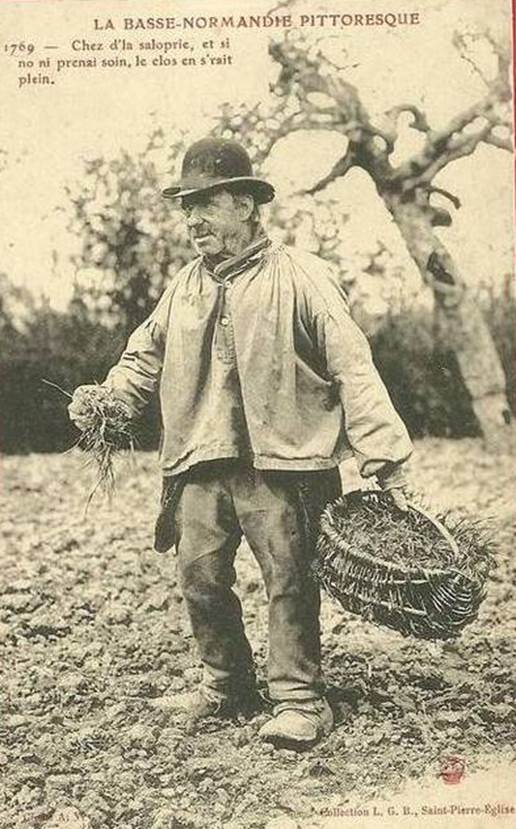

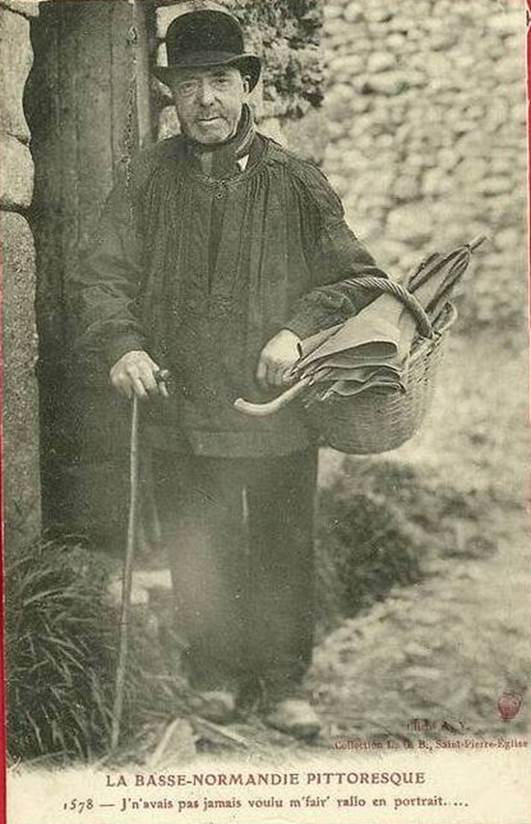

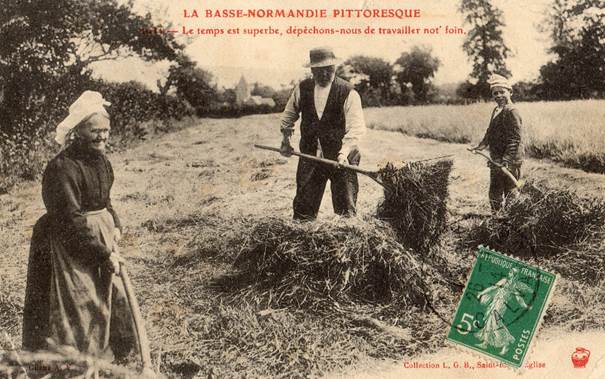

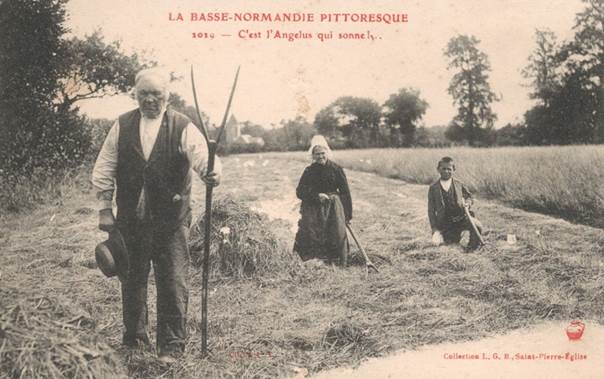

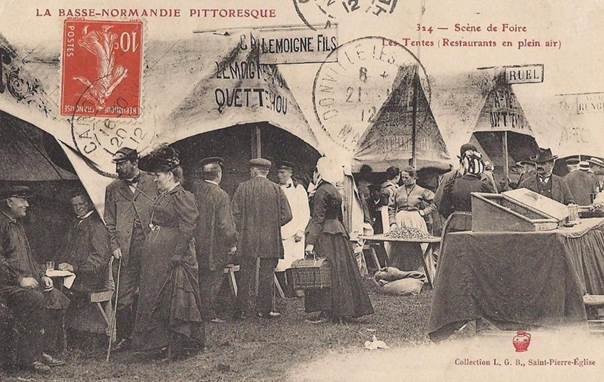

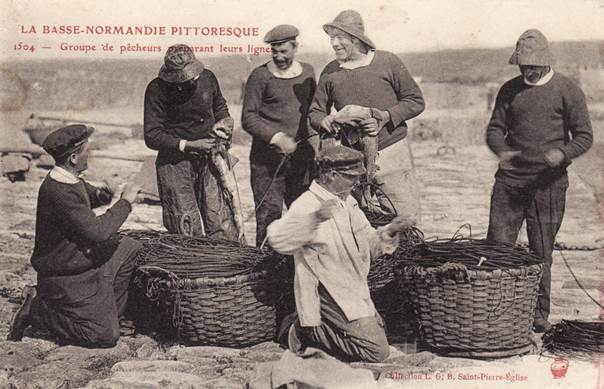

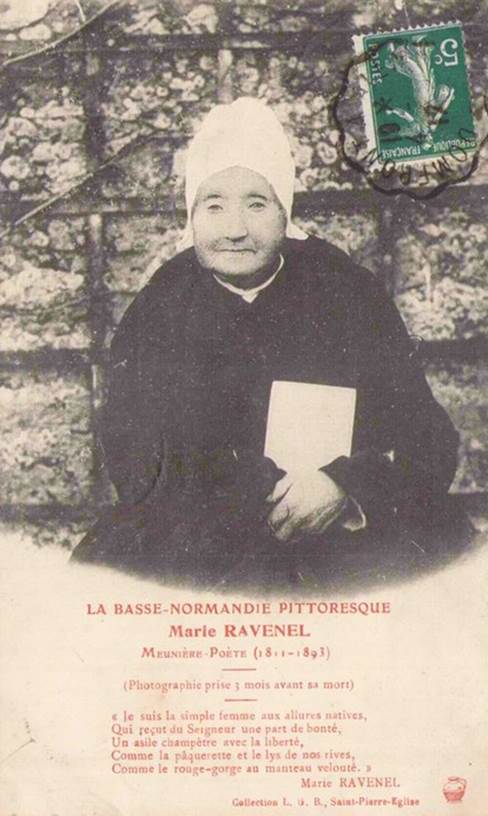

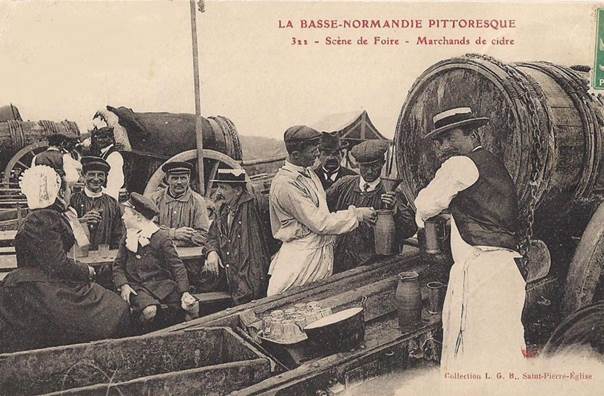

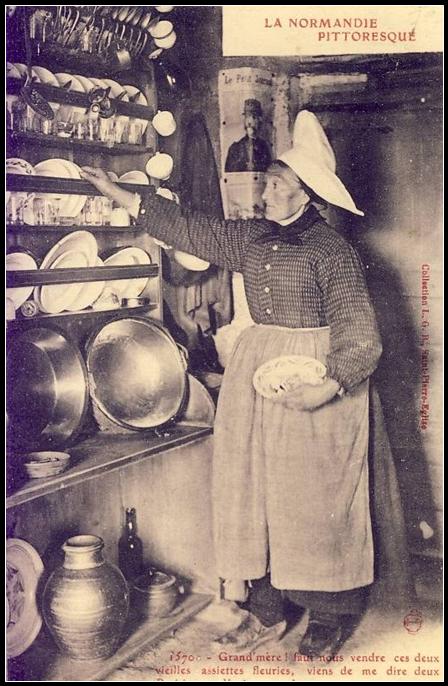

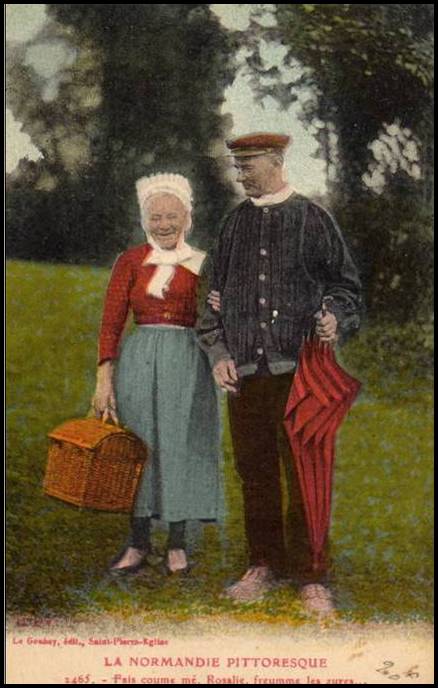

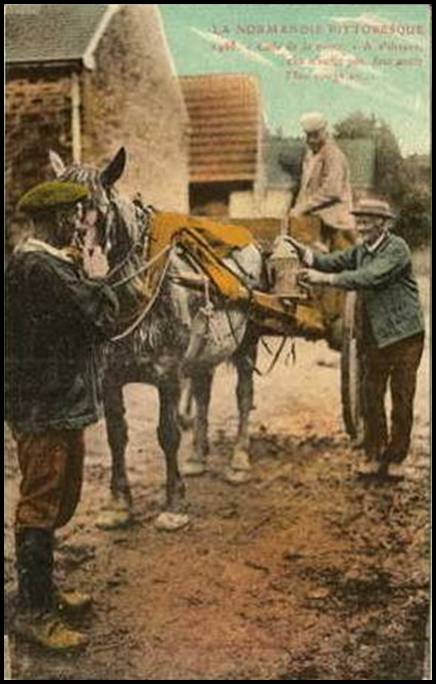

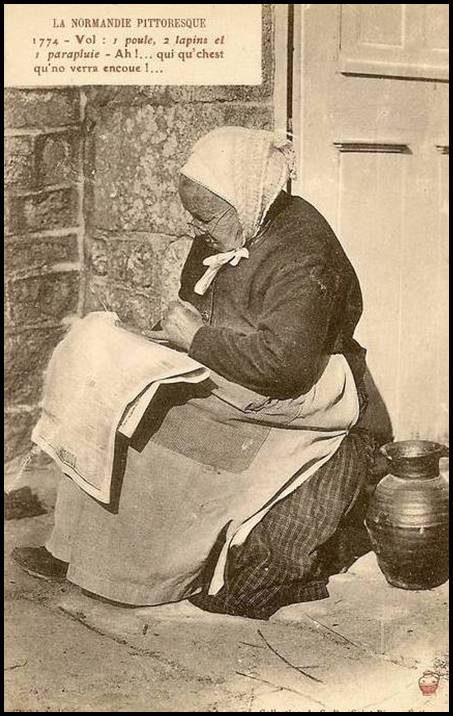

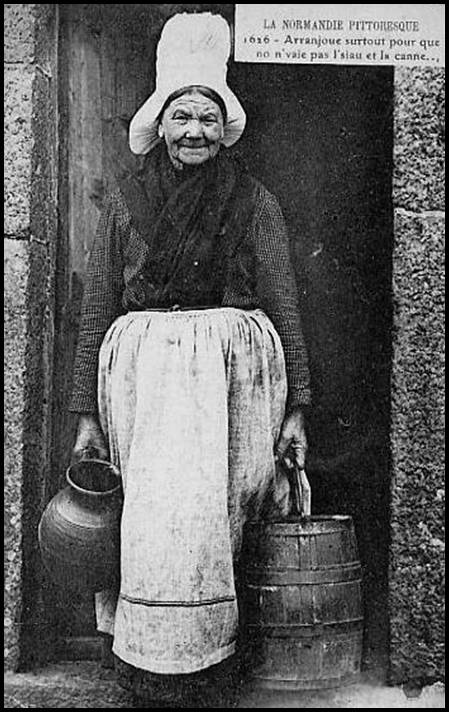

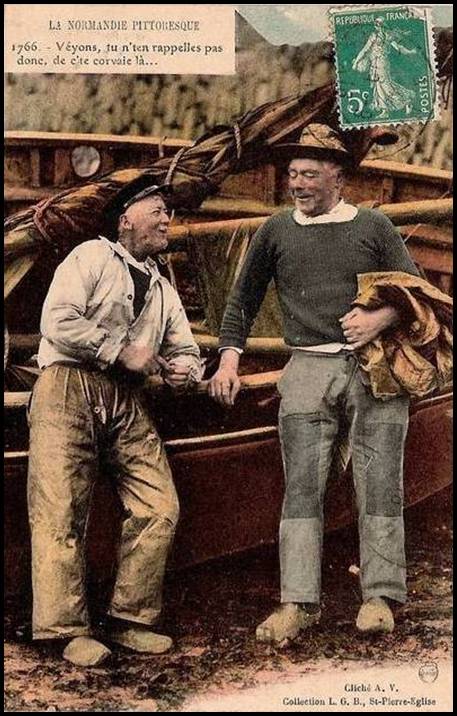

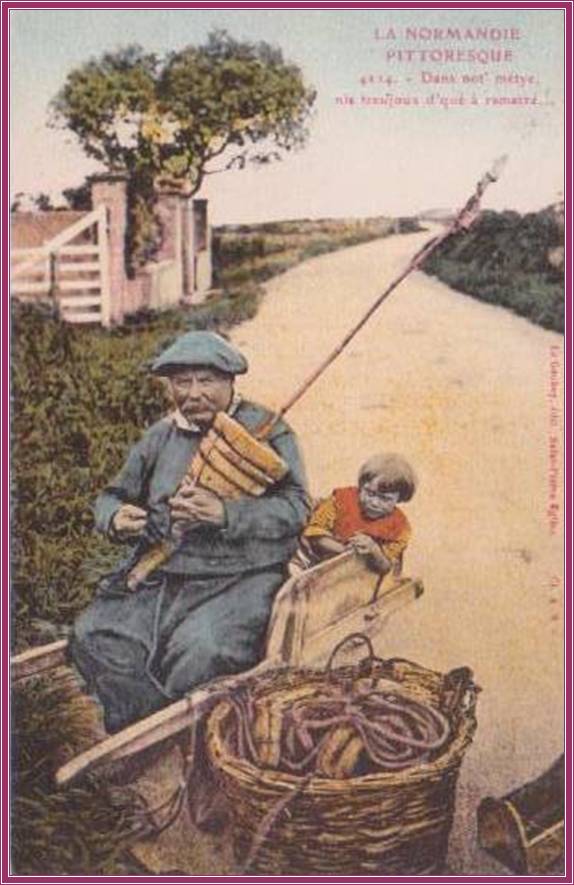

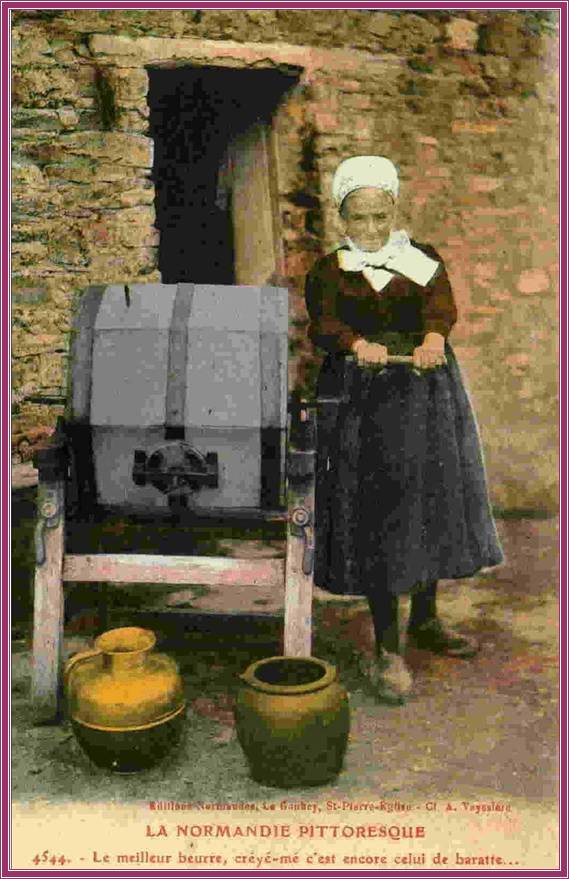

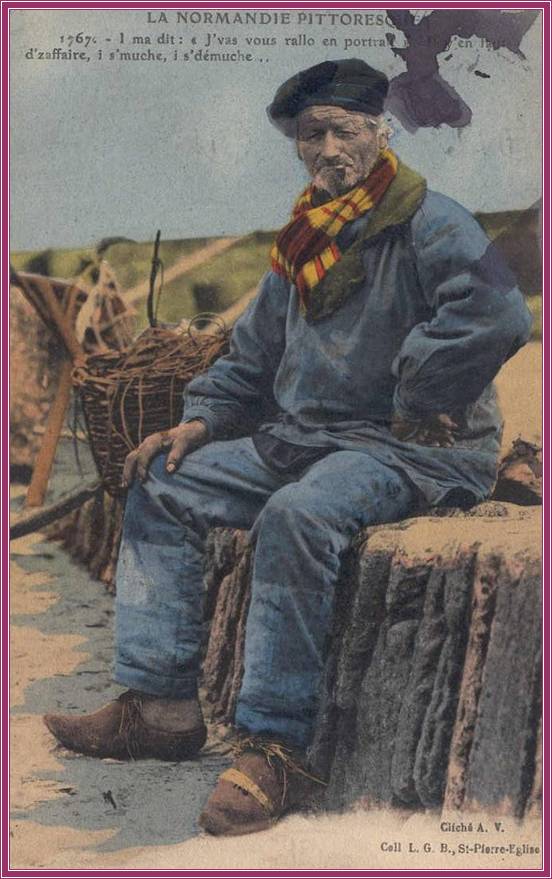

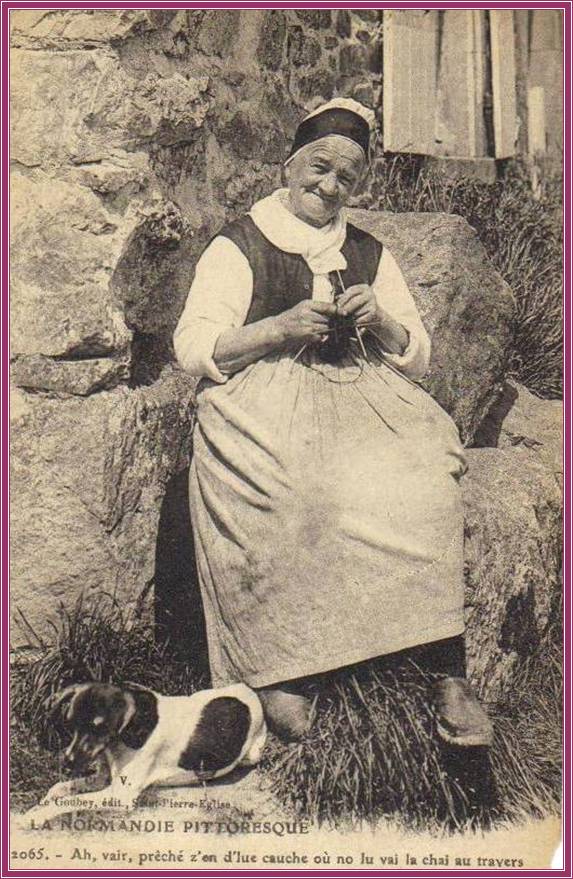

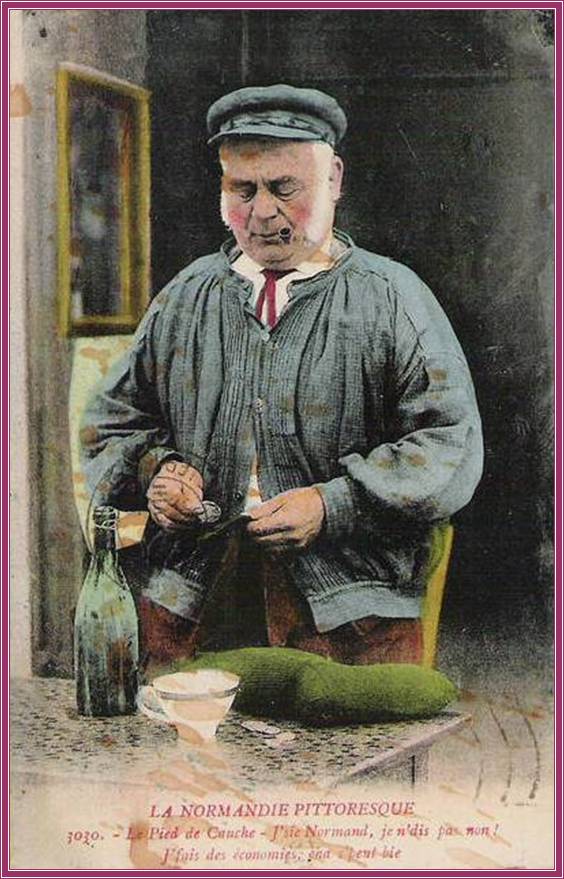

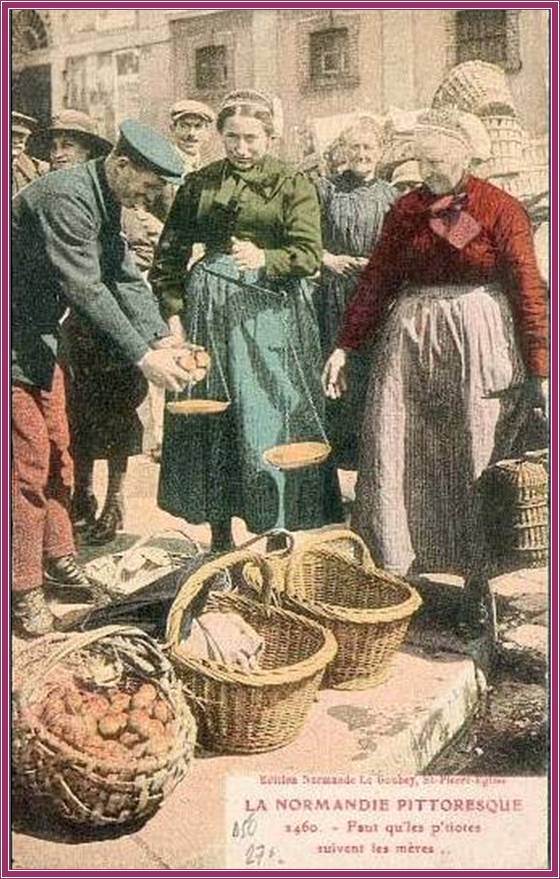

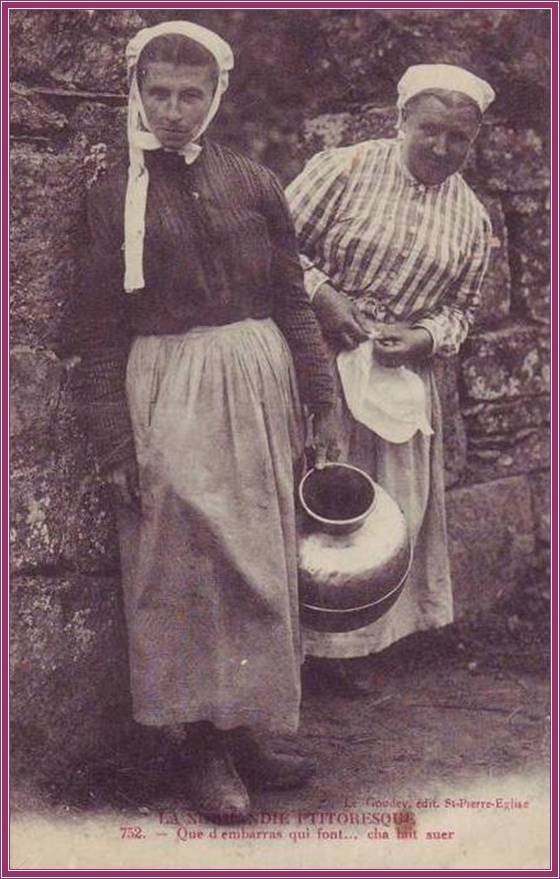

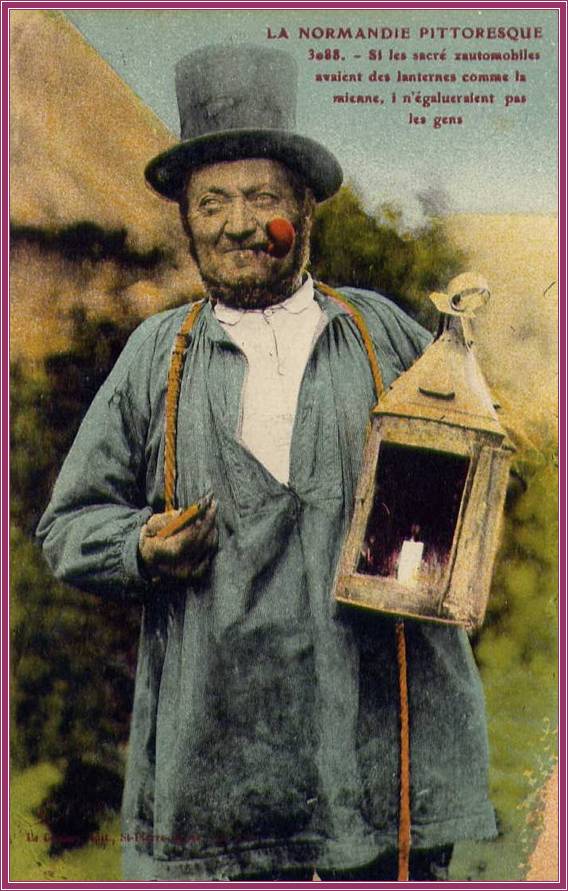

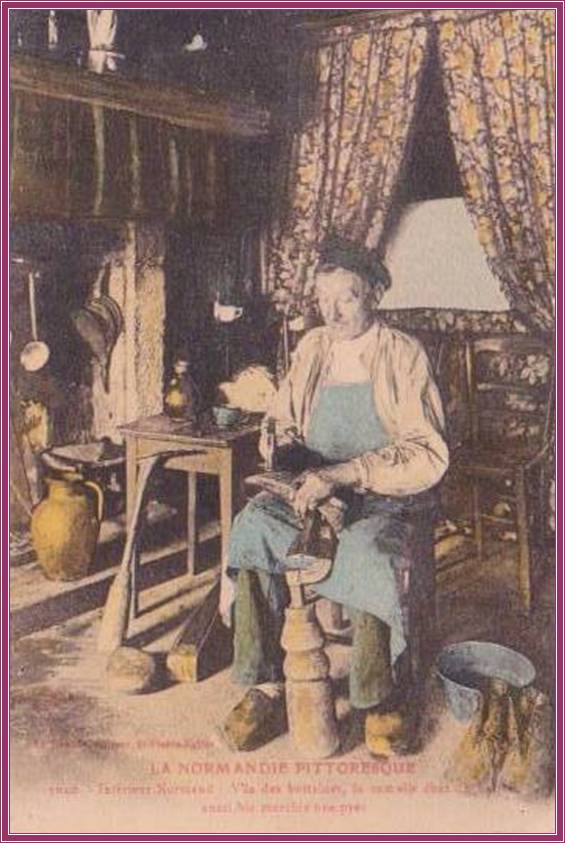

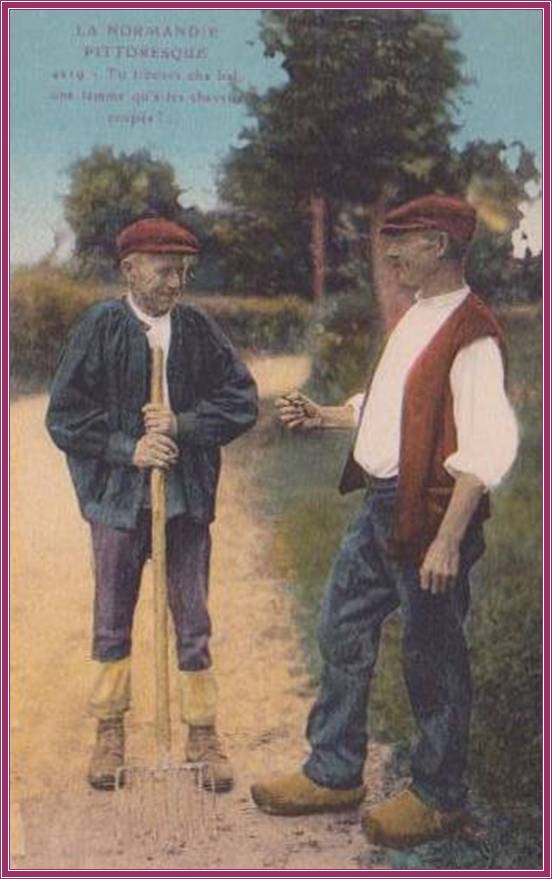

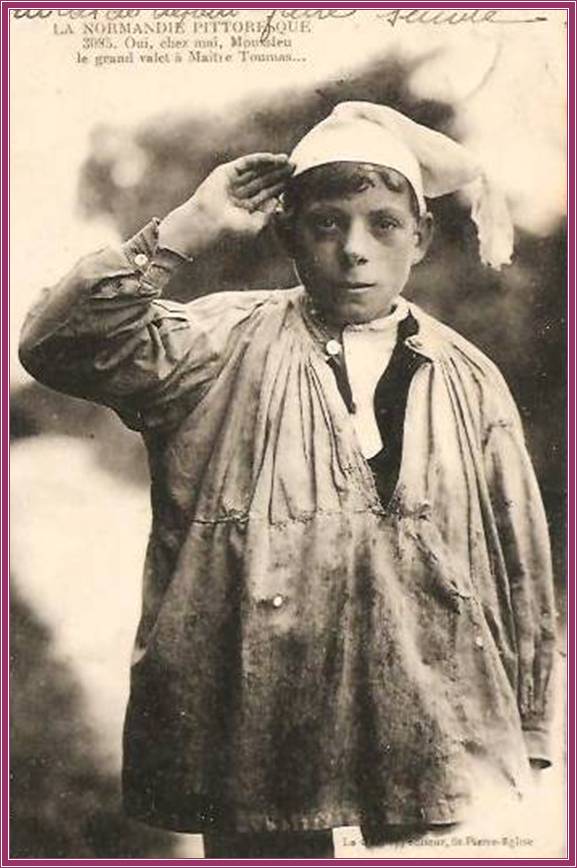

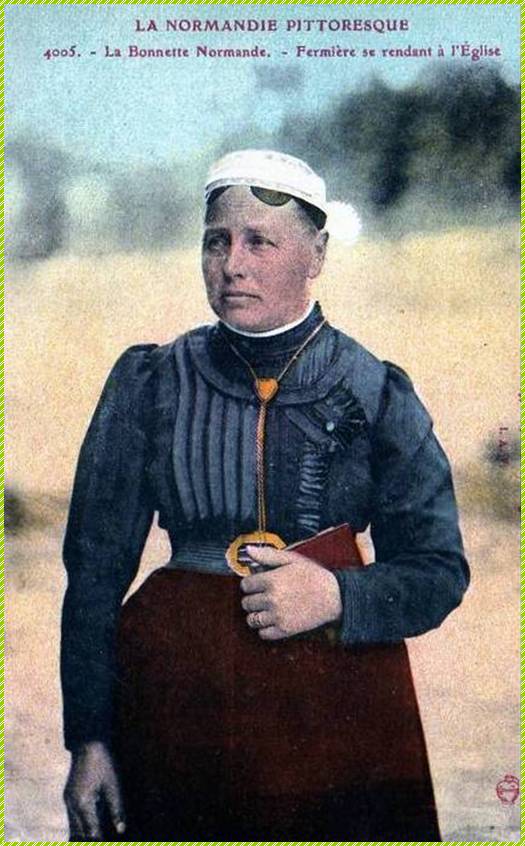

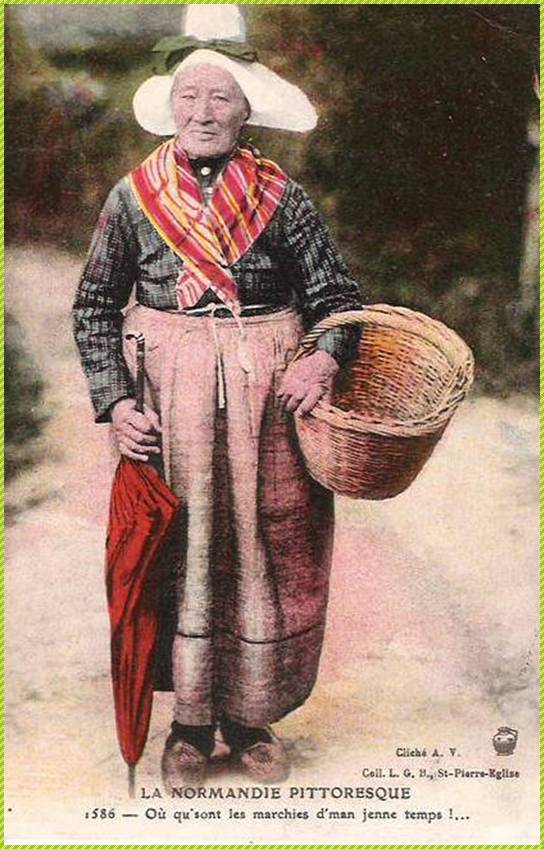

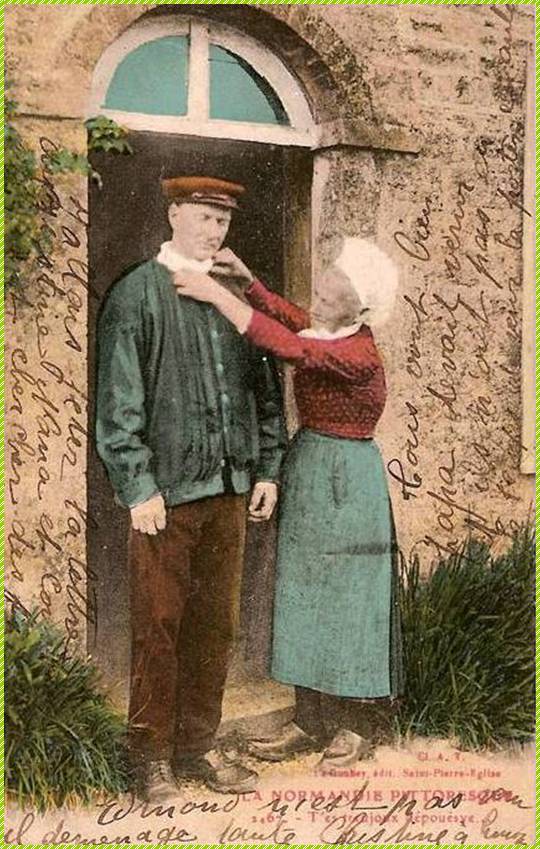

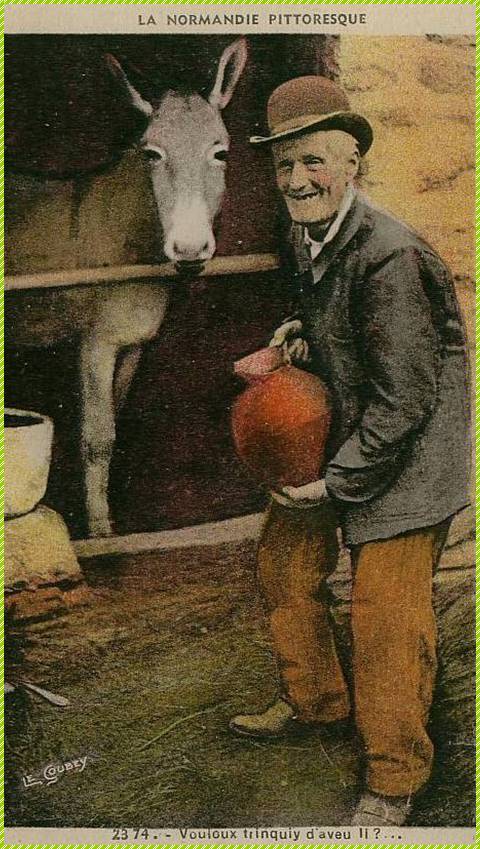

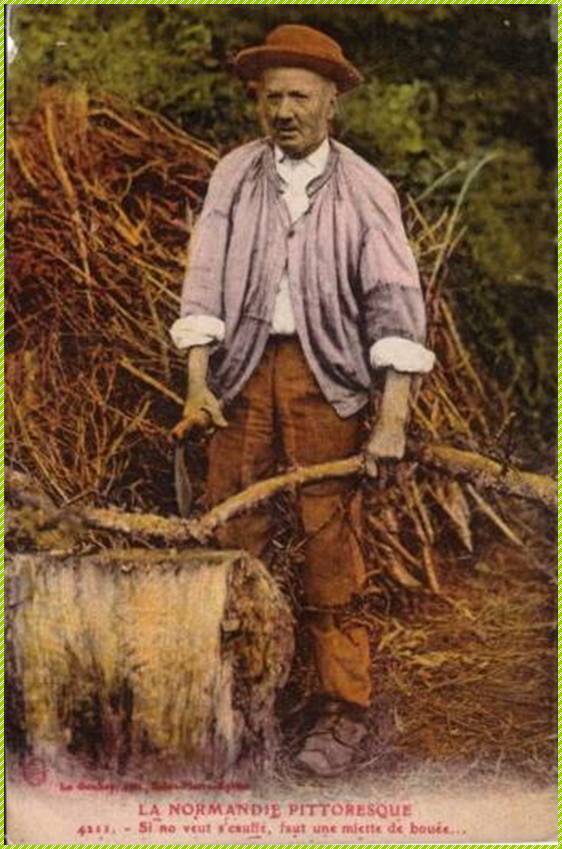

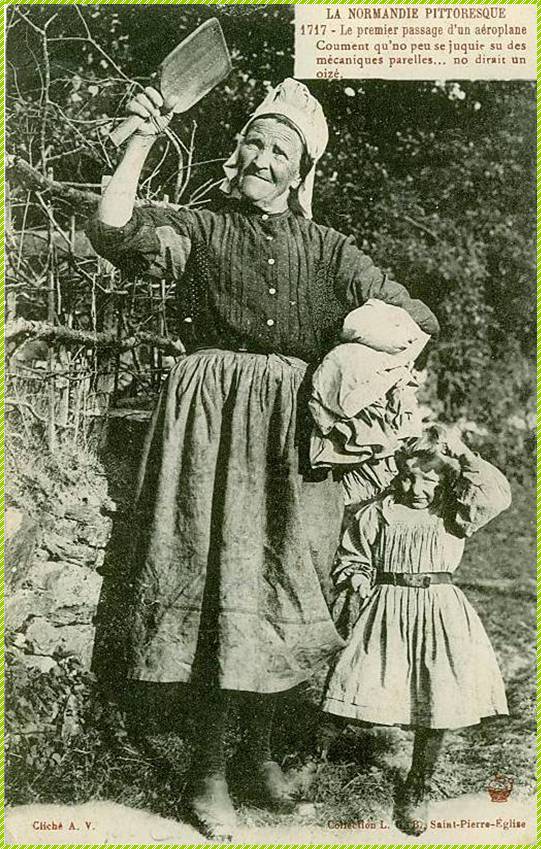

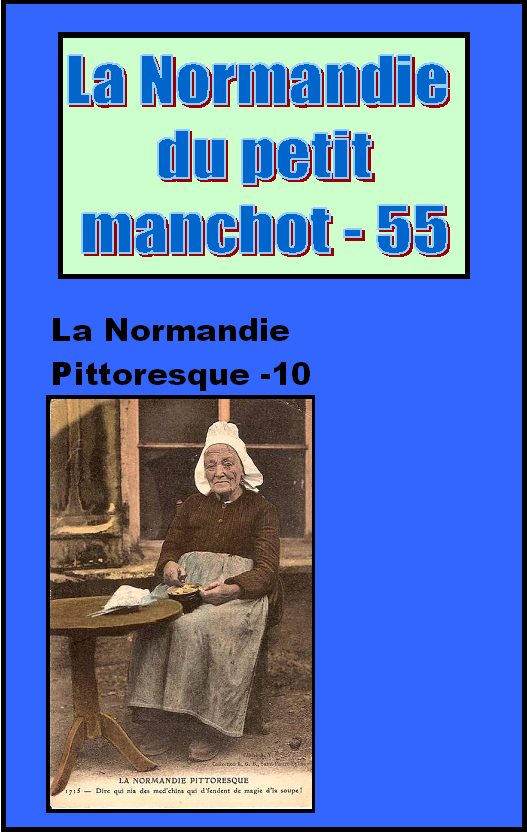

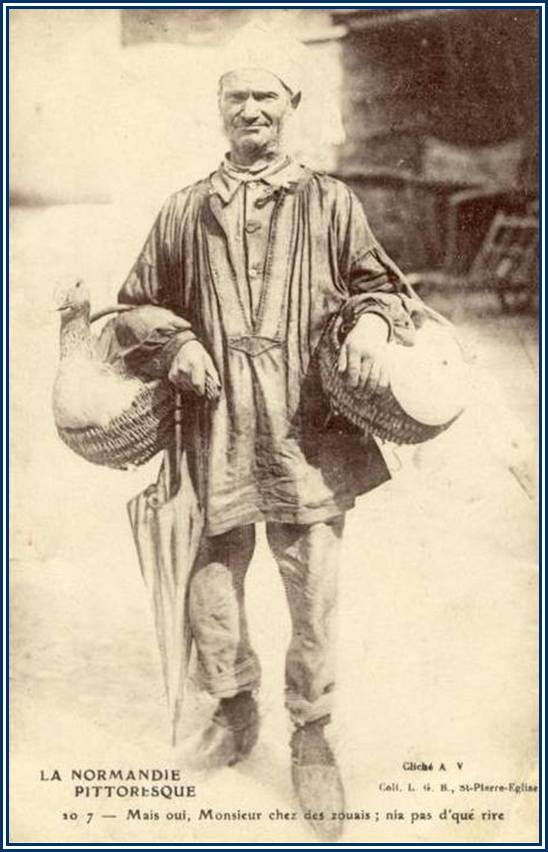

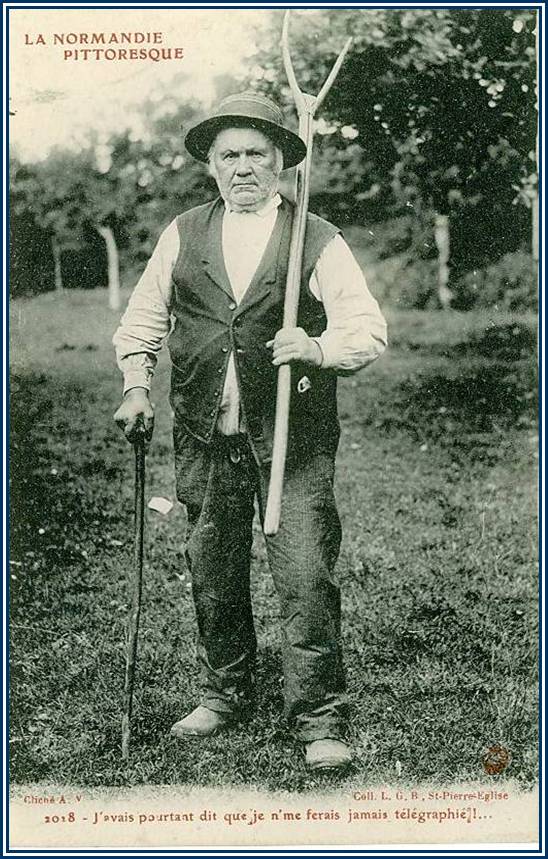

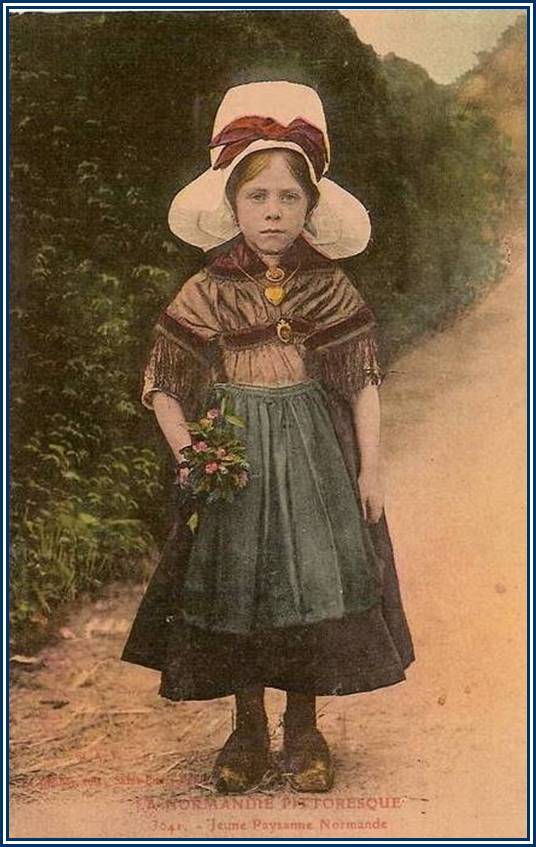

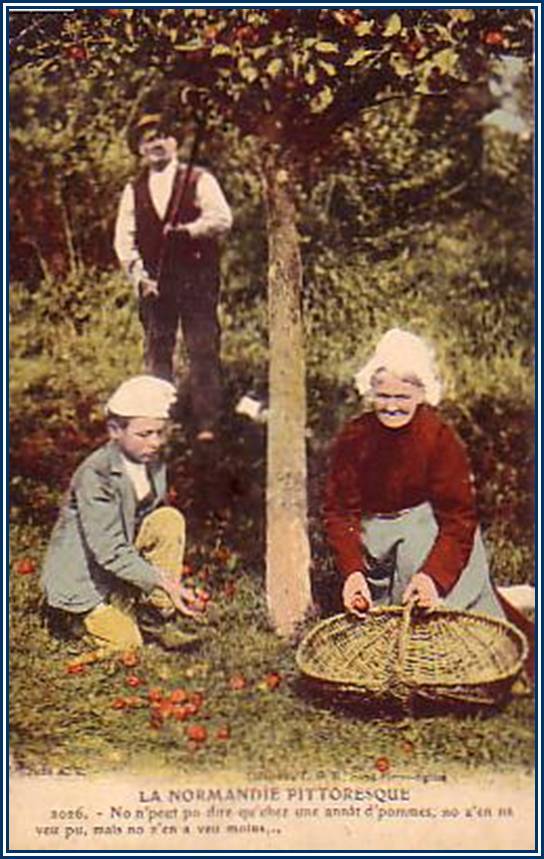

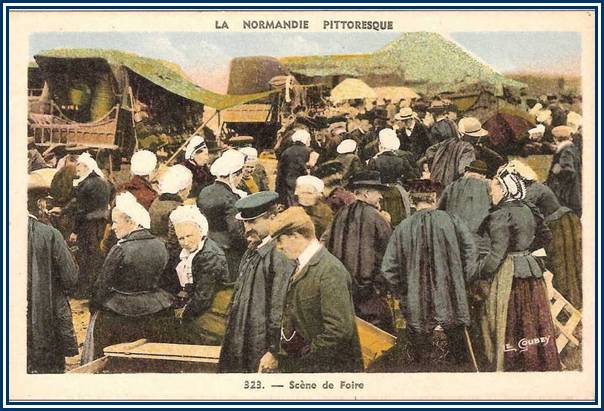

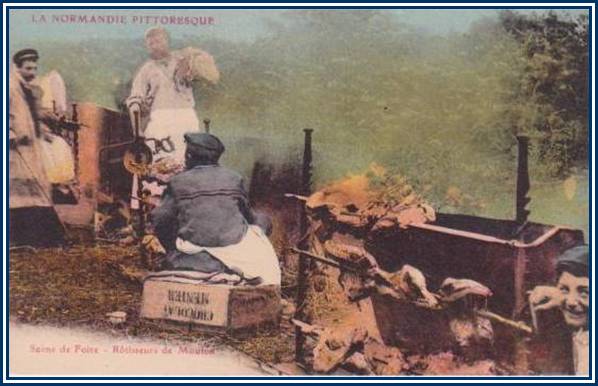

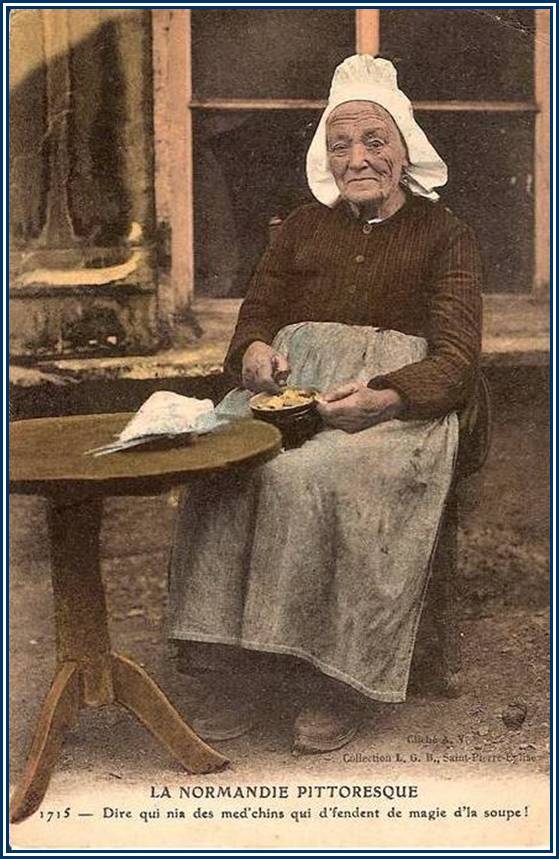

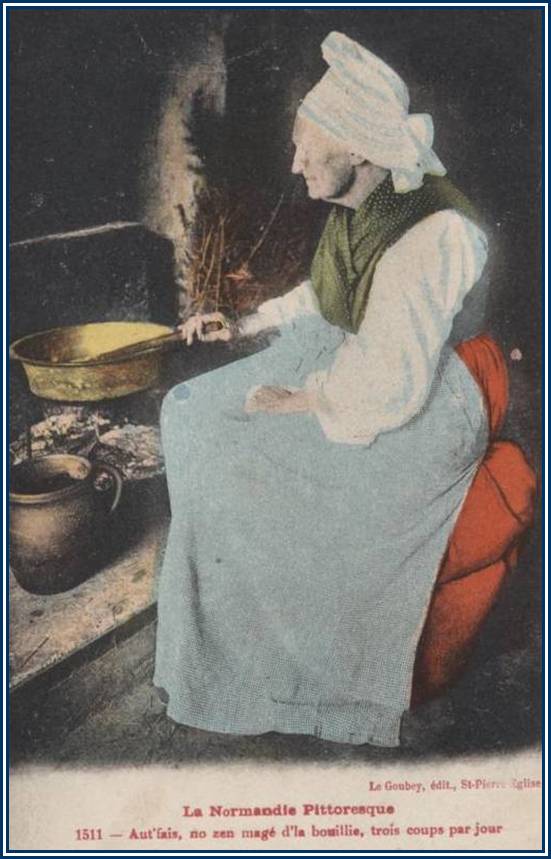

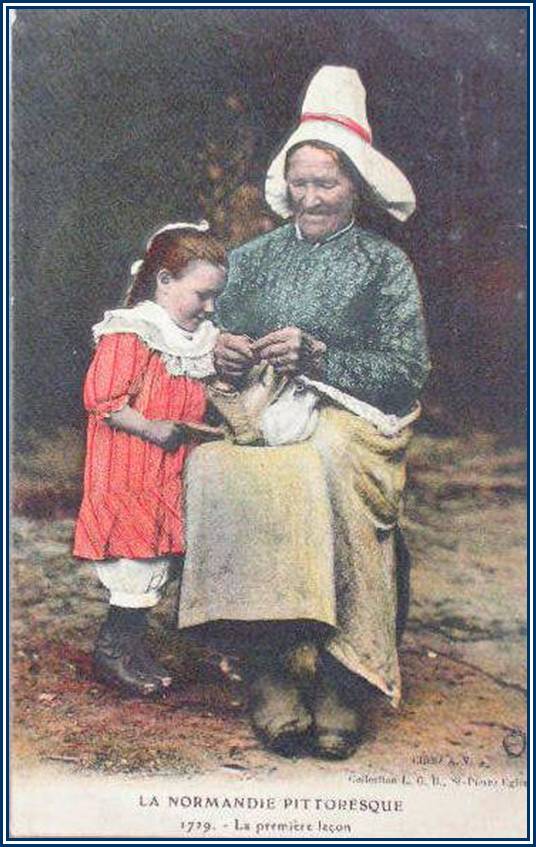

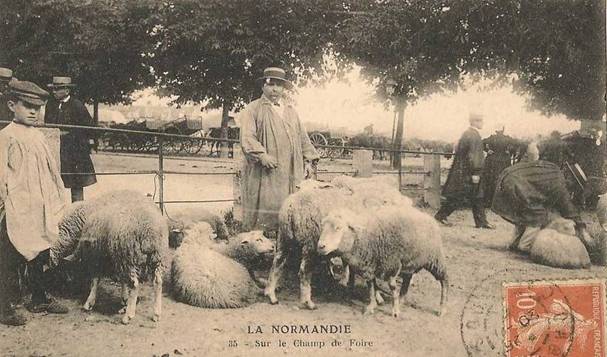

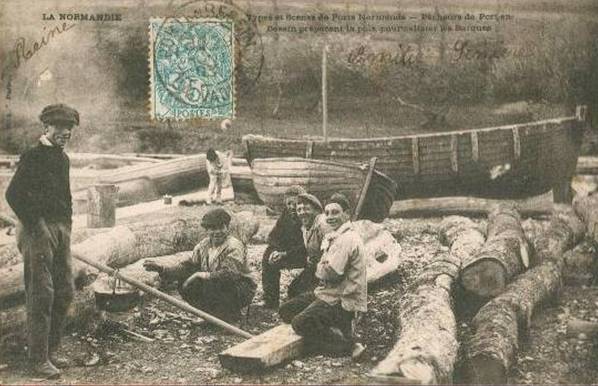

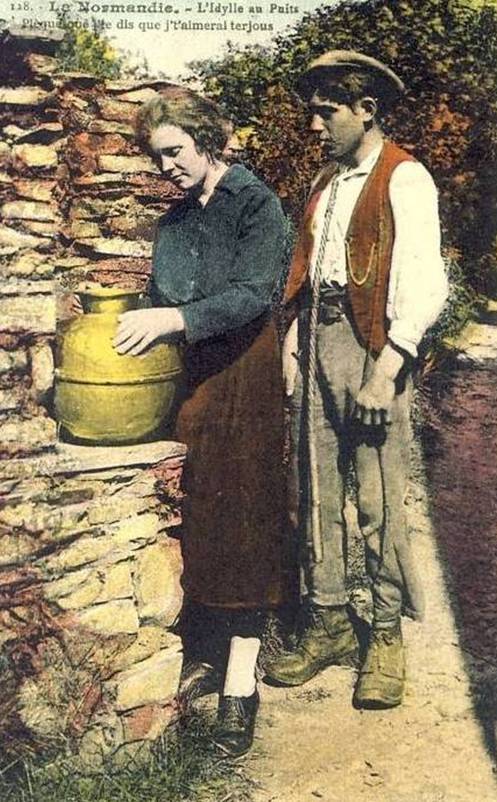

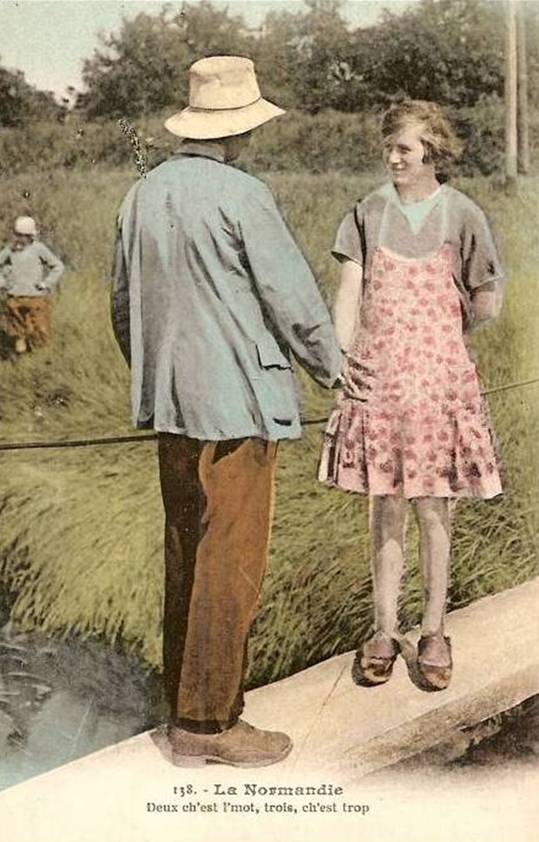

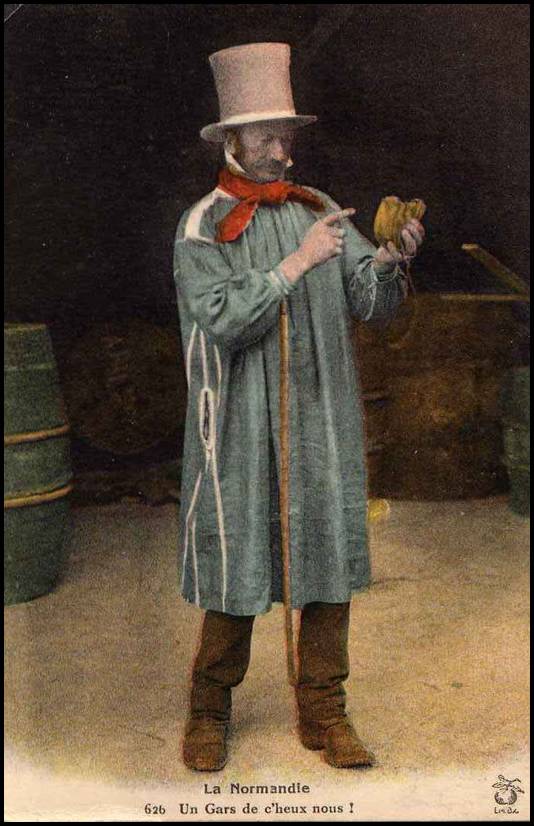

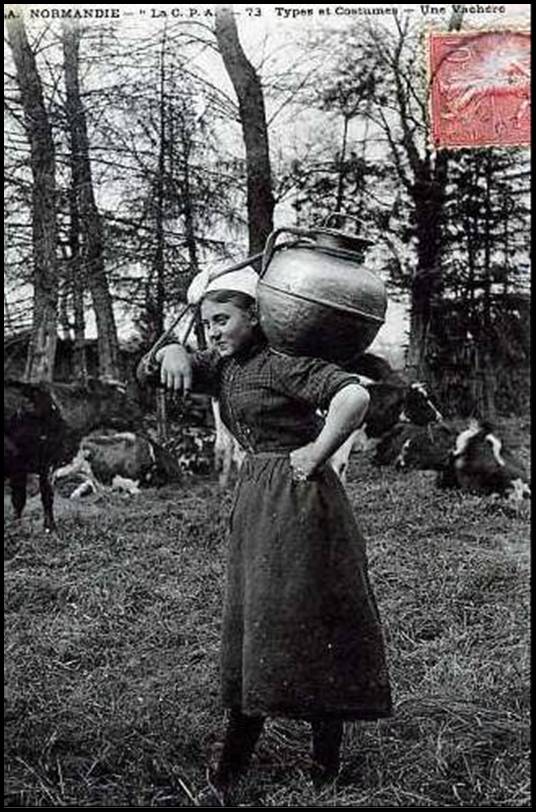

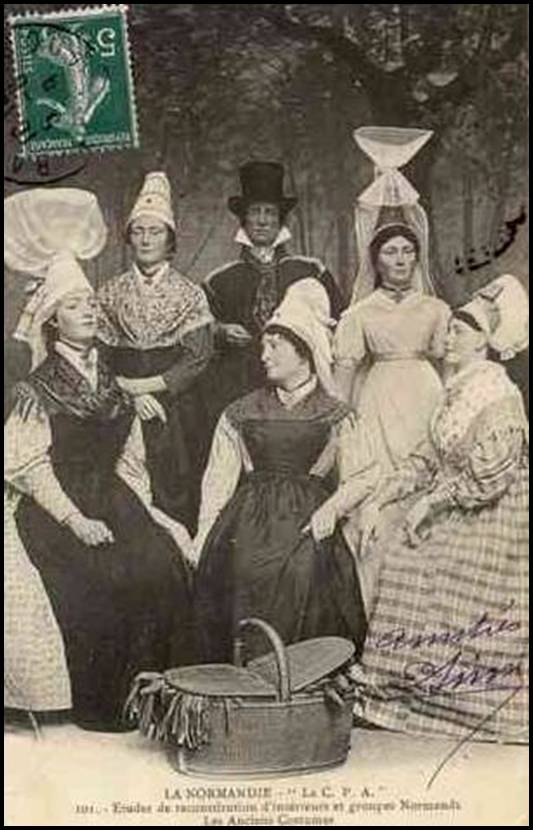

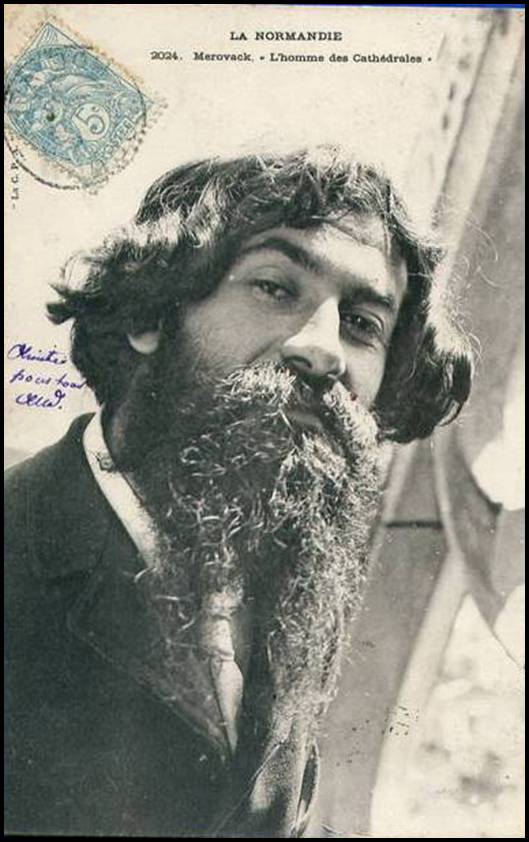

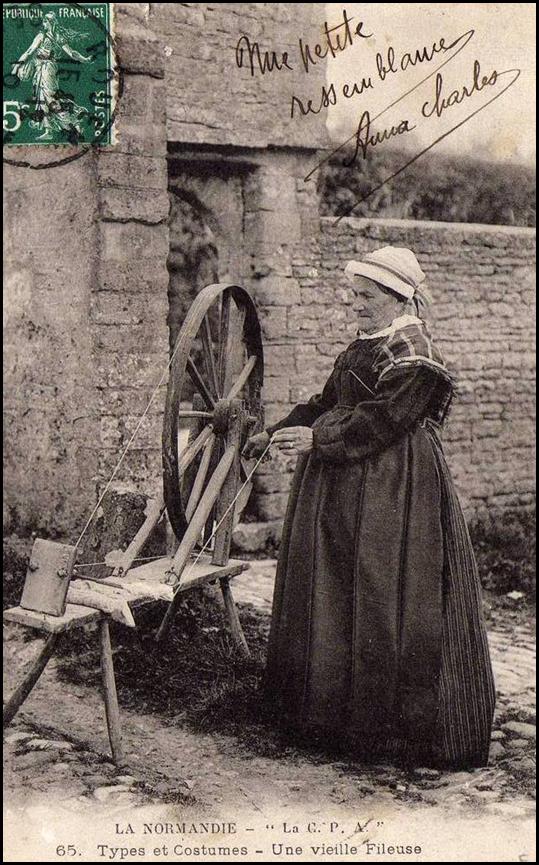

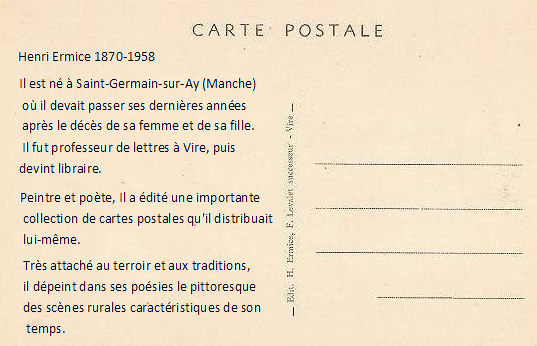

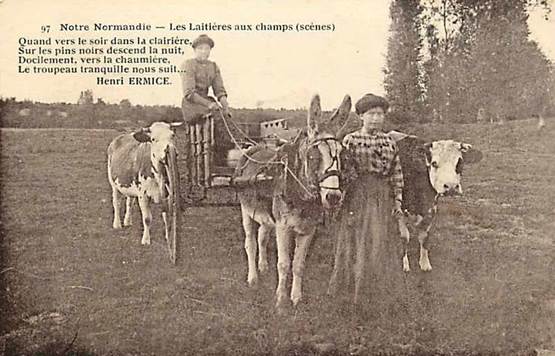

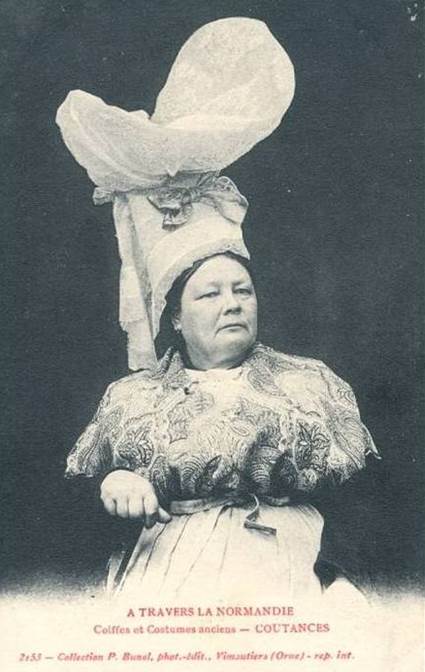

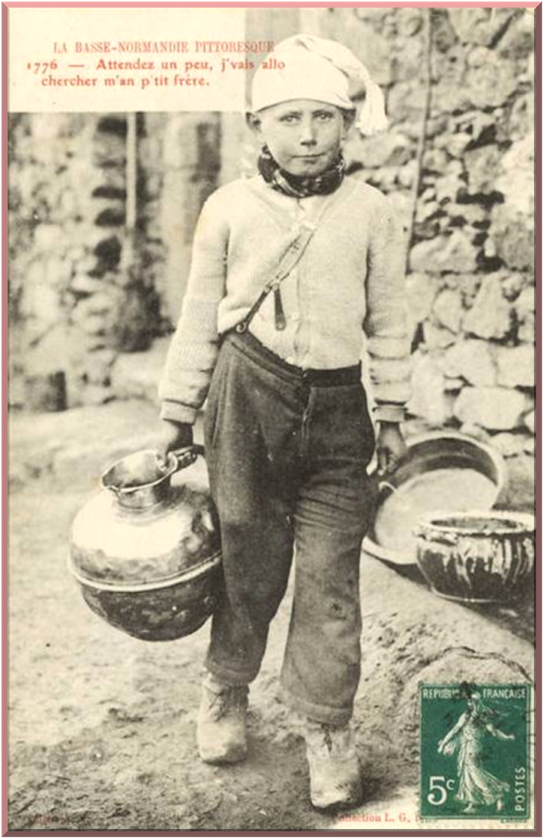

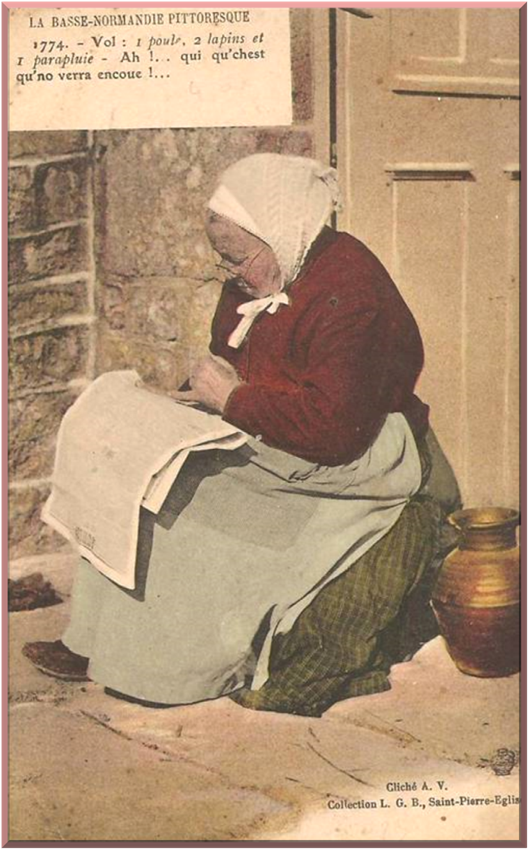

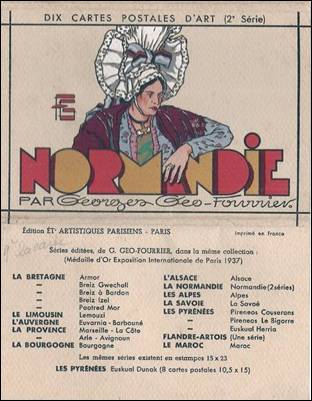

Editeur LGB - Saint-Pierre-Eglise Jean-Baptiste Le Goubey

Différentes signatures rencontrées sur les cartes postales :

Coll. L. G. B., St-Pierre Eglise - Cliché A. V., série "La Basse-Normandie Pittoresque" (avec la mention "Imprimerie A. Thiriat & Cie, Toulouse" dans un logo circulaire au dos, fin des années 1910)

Le Goubey, édit. St-Pierre-Eglise, série "La Basse-Normandie Pittoresque" (avec la mention "Imp.-Phot. A. Thiriat & Cie, Toulouse" au dos, fin des années 1910)

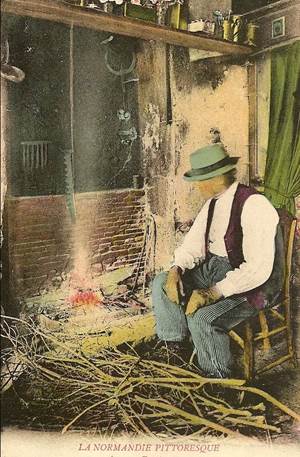

Editions Normandes Le Goubey, St-Pierre-Eglise (inscrit au dos), série "La Normandie Pittoresque" (années 1930) | |||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

|

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

|

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

|

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

|

|

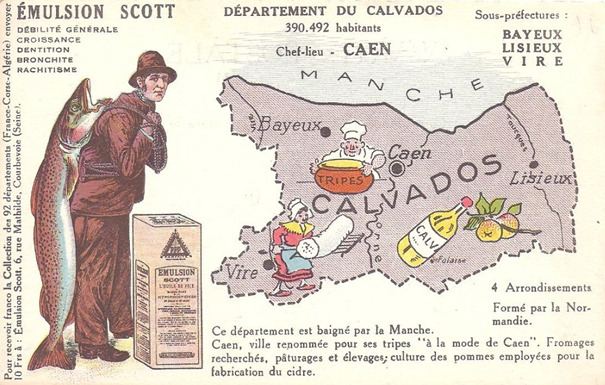

MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°71 Mars 2014

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

|

| ||||||||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

|

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

|

|

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

|

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

|

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

| ||

|

|

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

|

|

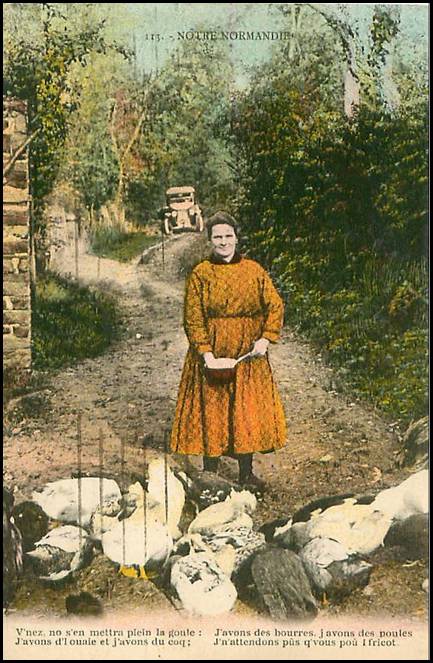

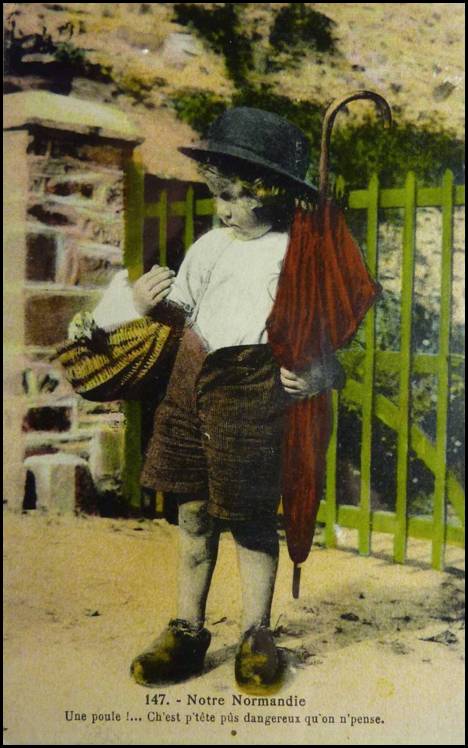

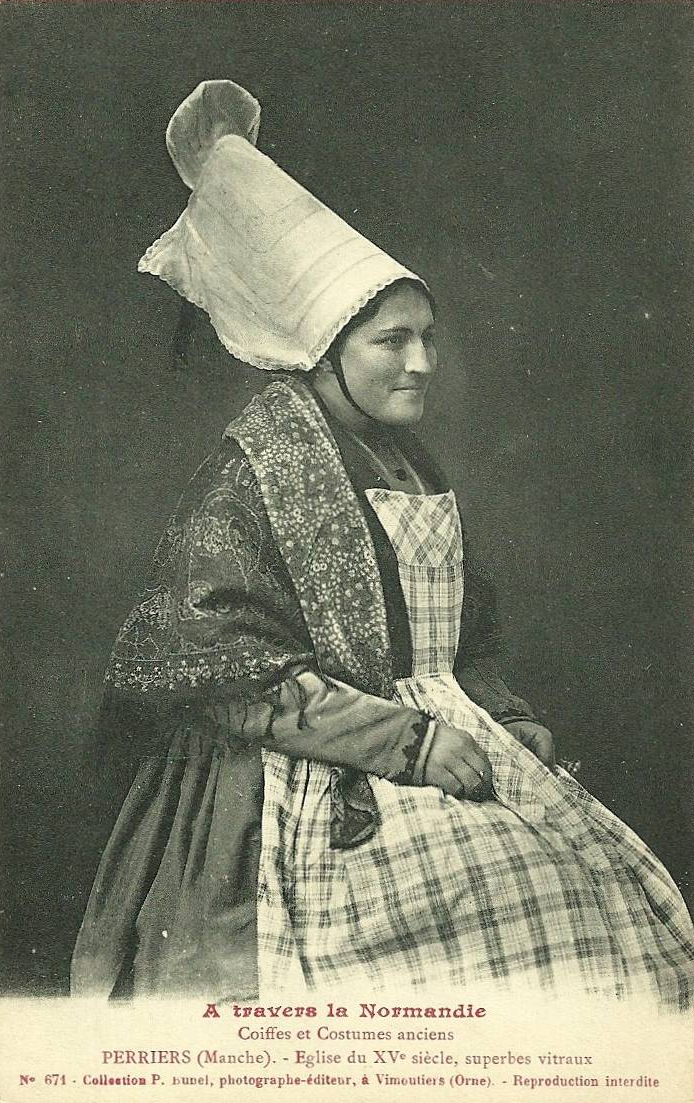

MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°46 Octobre 2011

| ||||

|

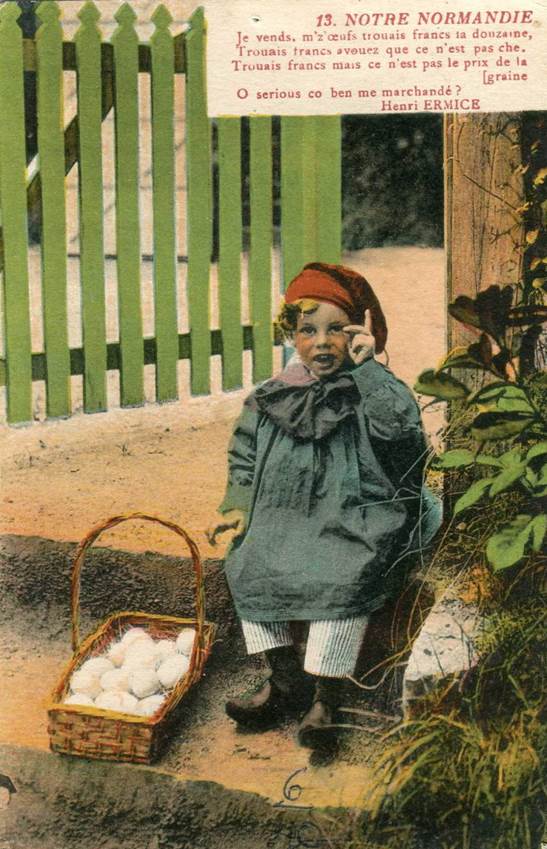

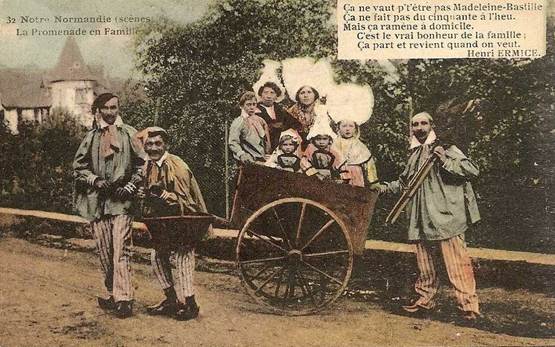

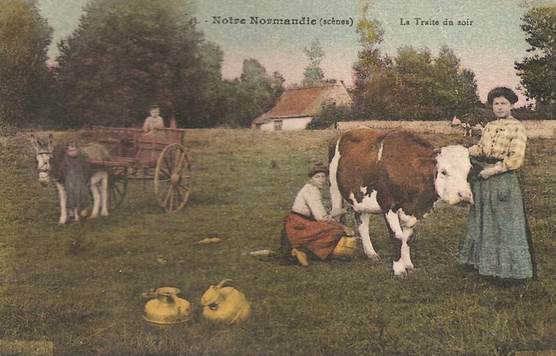

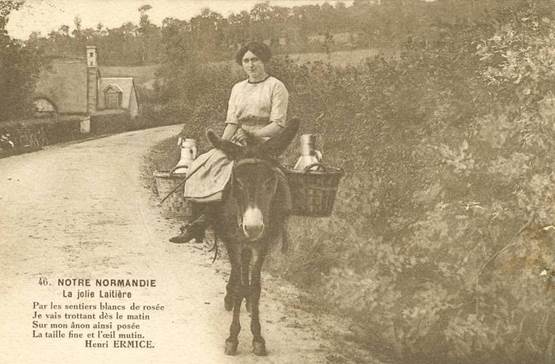

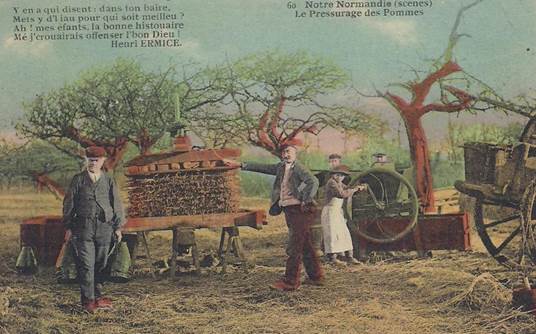

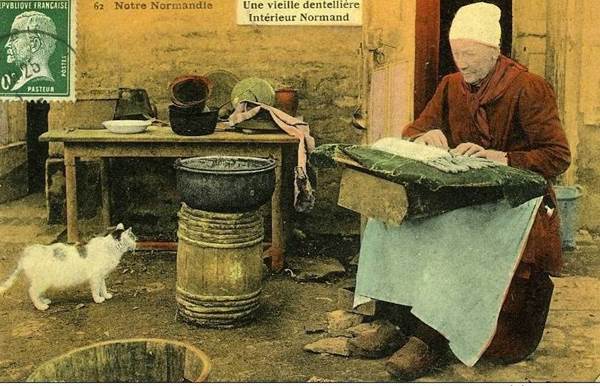

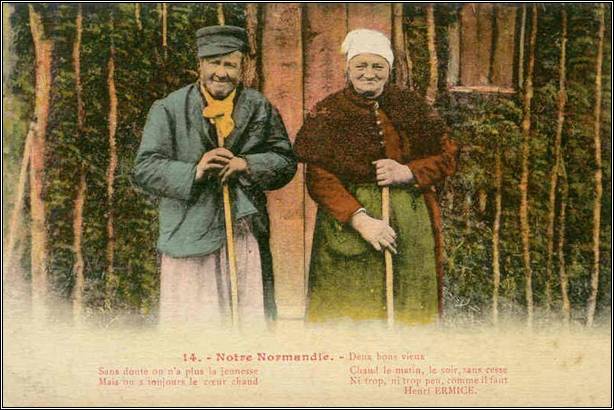

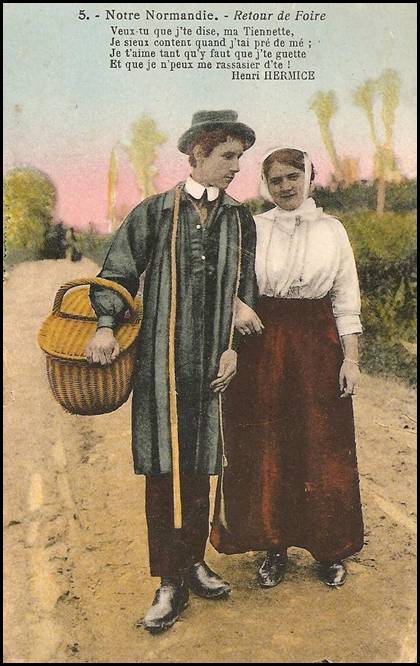

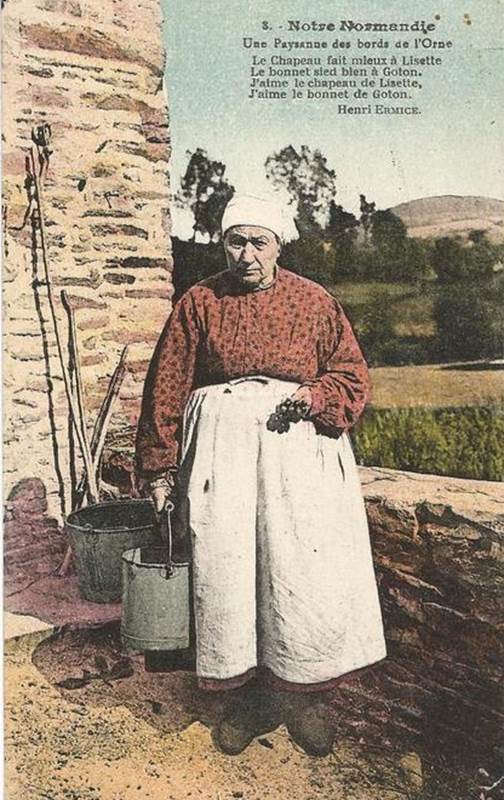

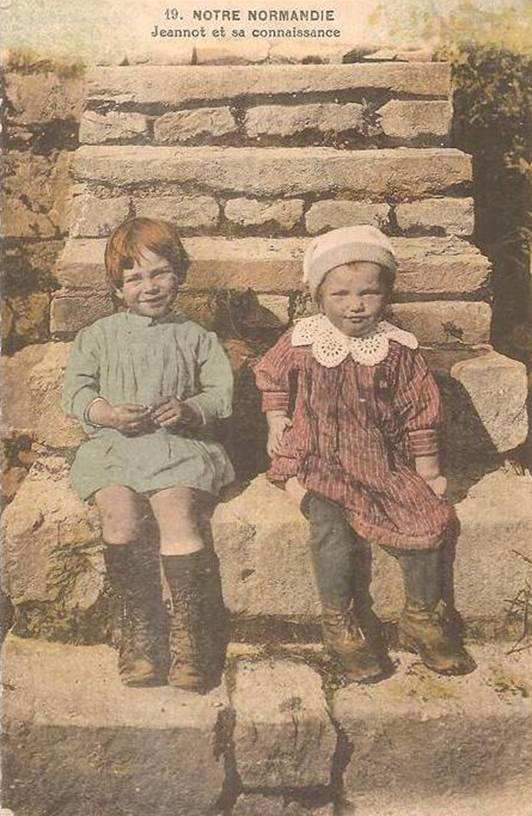

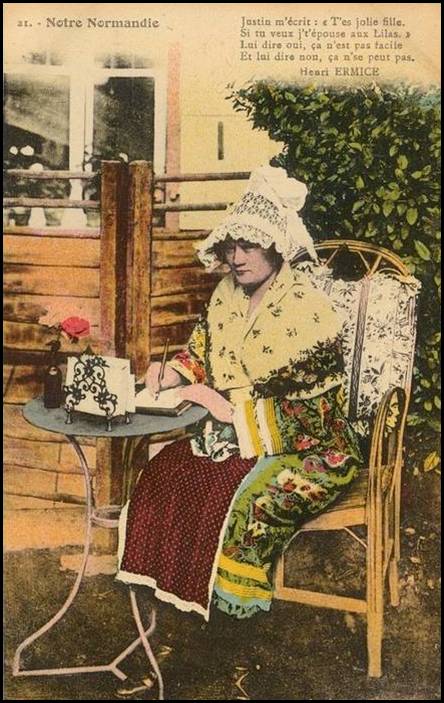

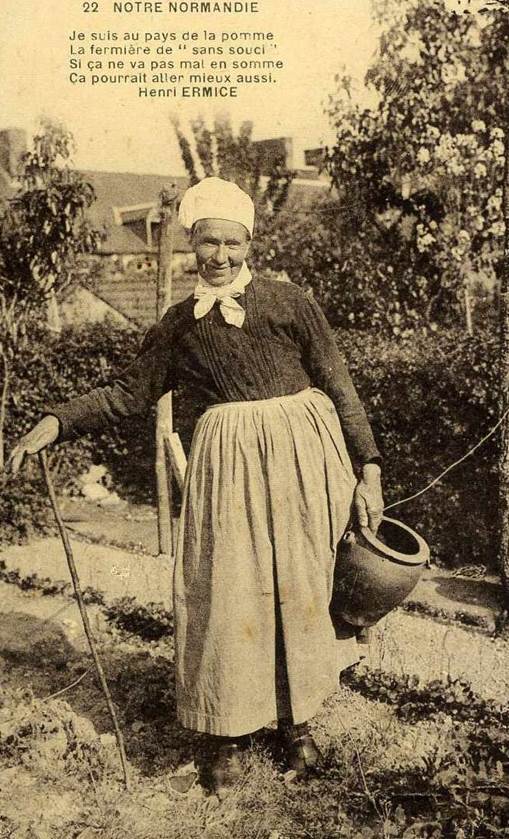

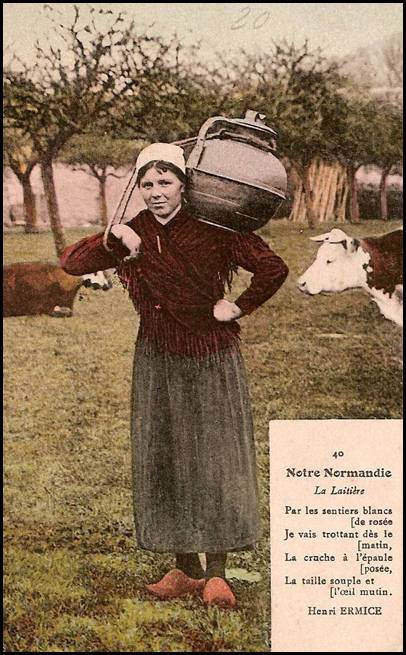

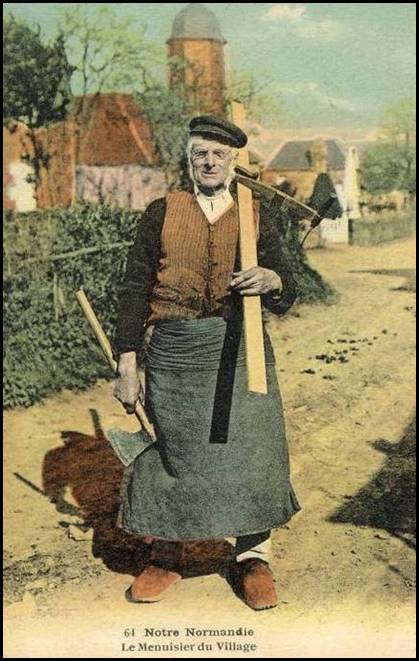

Collection de 160 CPA paru en 1910-1930 Aujourd'hui N° 09-13-32-43-46-49-56-60-62-65-68-86

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

|

MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°52 Avril 2012

| ||||

|

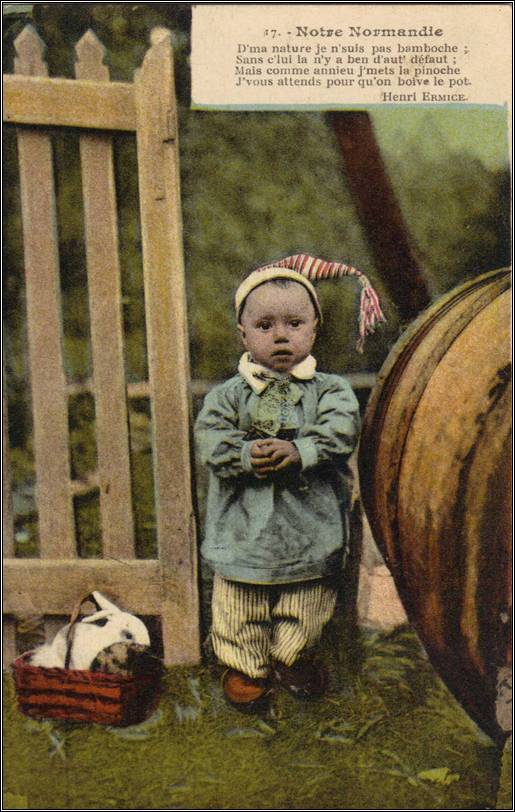

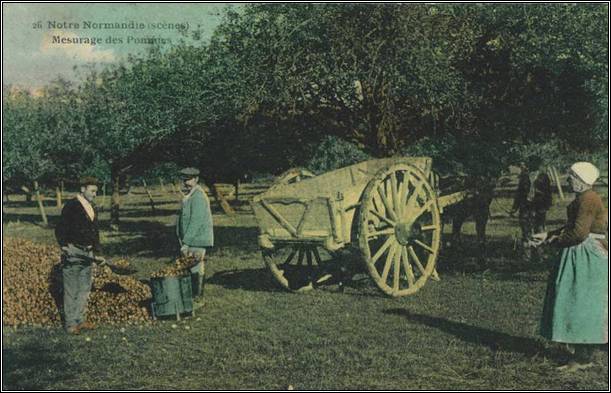

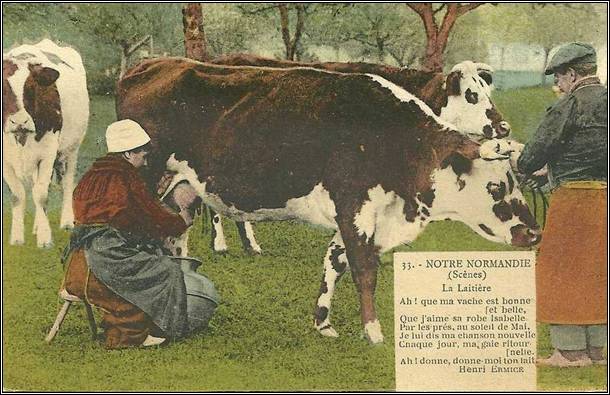

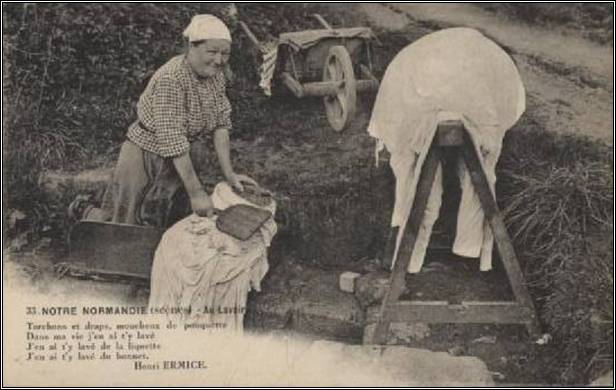

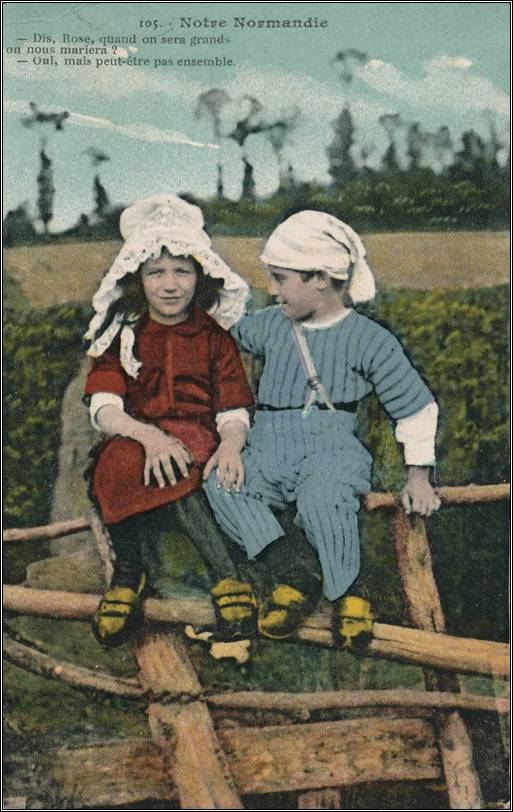

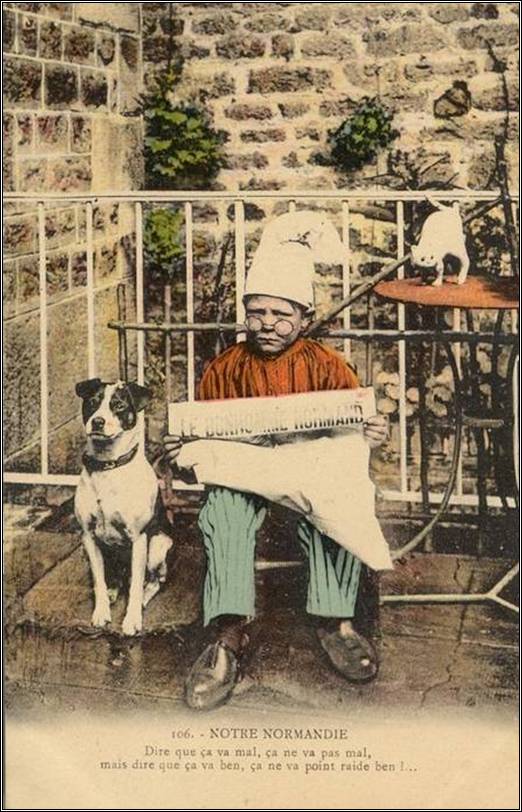

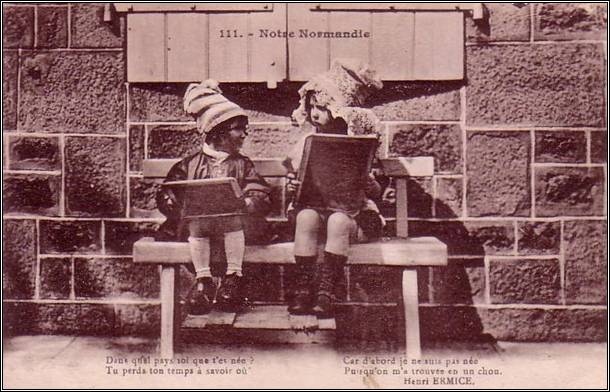

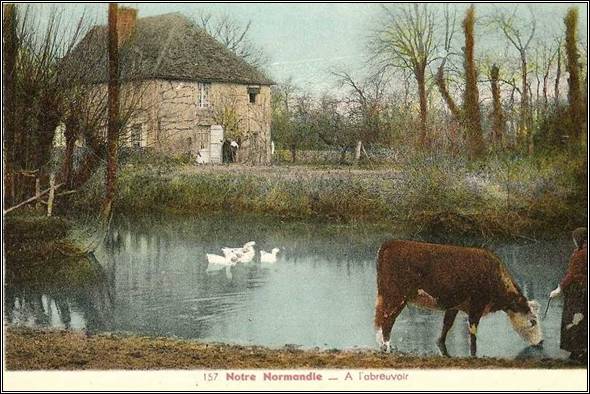

Collection de 160 CPA paru en 1910-1930 Aujourd'hui N° 14-17-26-33-35-44-50-54-82-104-105-106 111-157

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

|

MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°57 Novembre 2012

| ||||

|

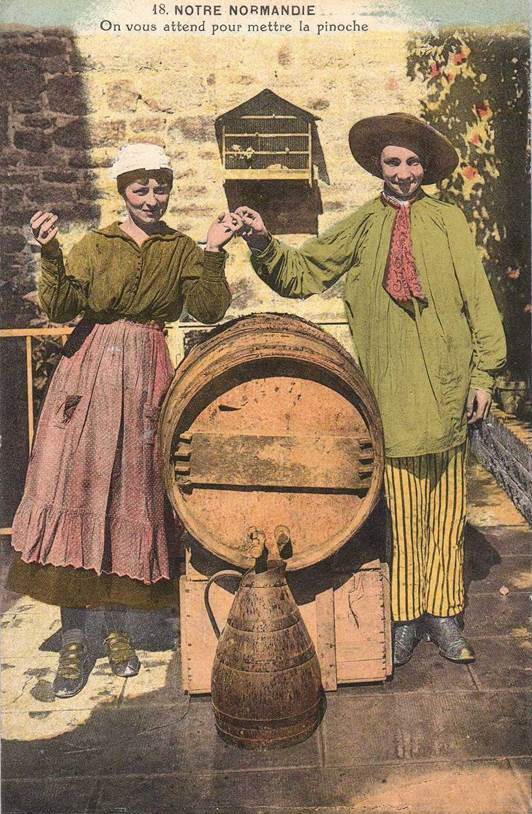

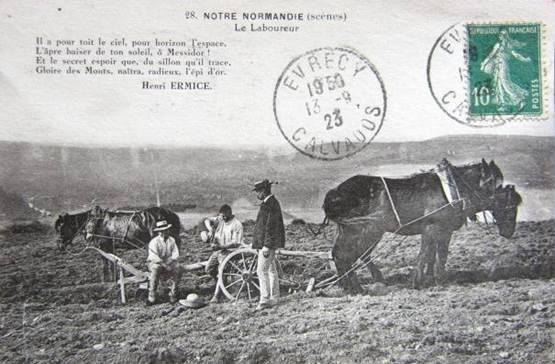

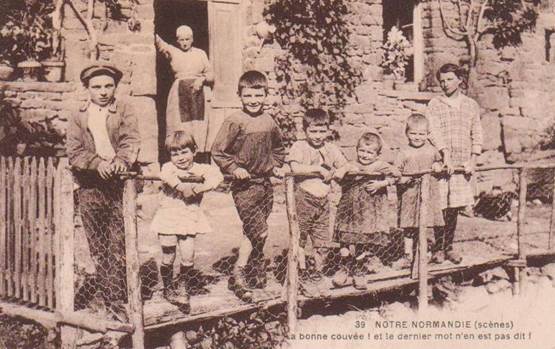

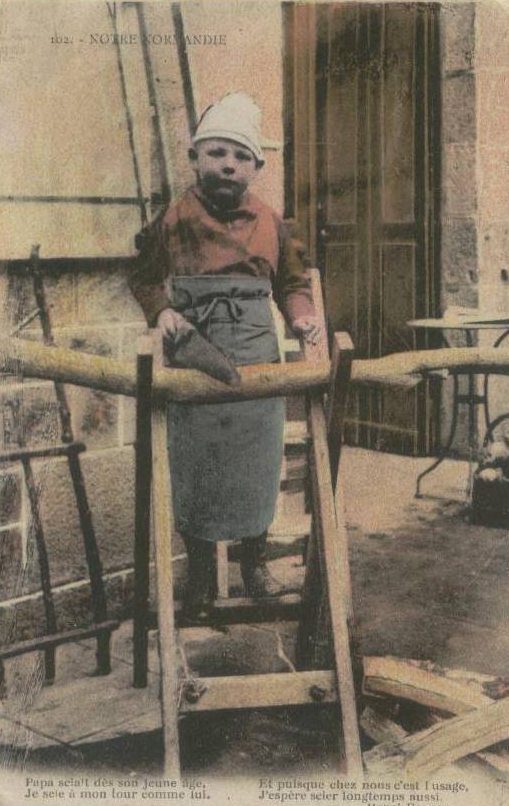

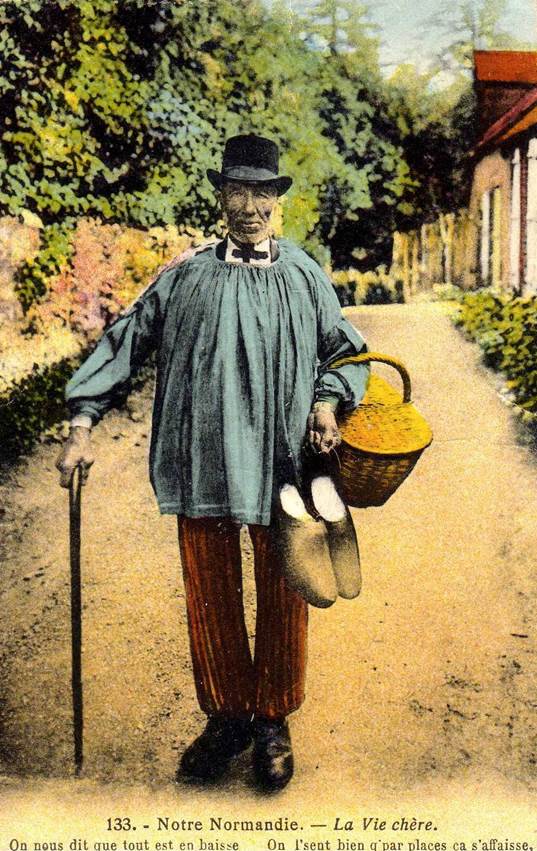

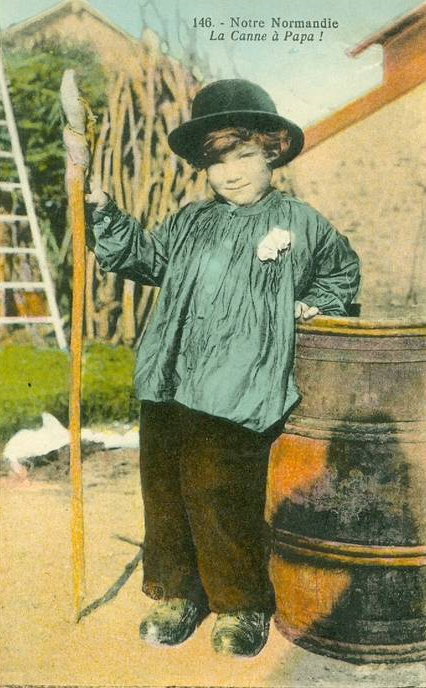

Collection de 160 CPA paru en 1910-1930 Aujourd'hui N° 04-15-18-28-38-39-52-58-76-133-146

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

|

MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°67 Novembre 2013

| ||||

Collection de 160 CPA paru en 1910-1930 Aujourd'hui N° 05-08-10-19-21-22-23-40-64-115-147 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

|

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

|

|

MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°70 Février 2014

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

| ||||

|

| ||||

|

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

|

|  | |||||||||||||

|

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

|

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

|

|

Votre contenu ici...

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

|

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

|

|  | |

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

|

|

MENSUEL le 10 de chaque mois sauf juillet-aôut N°69 Janvier 2014

| ||||

| ||||

|

|  | |||

|

|  | |||

|

|  | |||

|

|  | |||

| | ||||

|

|  | |||

|

|  | |||

|

|  | |||

|

|  | |||

|

|  | |||

|

|  | |||

|

| ||||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

|

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

|

| ||||||||||

| La Normandie des Plantagenêts

La mort inopinée du duc-roi en 1135 ramène le démon des querelles de succession car l’héritière désignée est une femme, Mathilde, la fille d’Henri Ier. Le royaume anglo-normand éclate. Mathilde, mariée au comte d'Anjou Geoffroi V d’Anjou dit Plantagenêt, ne parvient pas à dominer le duché de Normandie tandis que son cousin, Étienne de Blois, lui souffle la couronne d’Angleterre. Les barons normands profitent du conflit entre ces deux prétendants pour reprendre leur indépendance. L’anarchie dure jusqu’en 1144.

À cette date, Geoffroi V d’Anjou réussit à s’imposer comme duc de Normandie.

En 1150, il cède son duché à son fils Henri, beaucoup plus populaire, car il descend par sa mère Mathilde de Henri Ier Beauclerc.

En 1151, en plus du duché, le fils de Geoffroi et de Mathilde hérite des comtés de Touraine, du Maine et d’Anjou. |

Le roi de France Louis VII | |||||||||

| Son ascension ne s’arrête pas là : un an plus tard, le nouveau duc épouse l’héritière du duché d'Aquitaine, Aliénor. Il a ainsi la main sur le sud-ouest français. Ensuite, l’infatigable duc Henri débarque en Angleterre et pousse le roi Étienne de Blois à un accord : ce dernier l’adopte et en fait l’héritier de la couronne. Henri II le remplace effectivement à sa mort en 1154. Il n’a alors que 21 ans.

Le roi de France Louis VII (1137-1180) qui voyait avec plaisir se déliter le royaume anglo-normand après la mort d’Henri Ier se rend compte qu’un ennemi gigantesque s’élève en face de lui. Non seulement, l’unité anglo-normande est refaite comme au temps d’Henri Ier mais cette fois, les possessions continentales ne se limitent pas à la Normandie. Elles vont jusqu’aux Pyrénées ! En 1156, le Plantagenêt rend hommage au roi de France pour ses fiefs continentaux. Ce geste n’a rien de contraignant pour Henri II. Il sait qu’il reste le seul maître de ses États. Louis VII de France est en effet incapable de bousculer l’extraordinaire puissance de celui que les contemporains qualifient de " plus grand monarque d’Occident ". |

Henri II | |||||||||

| Nuançons tout de même la puissance d’Henri II. À territoire immense, problèmes et théâtres d’opérations nombreux. Au sud, offensive contre le comte de Toulouse, à l’ouest, installation d’un des fils d’Henri II, Geoffroy, comme duc de Bretagne ; au nord, combats contre les Écossais et les Irlandais ; à l’intérieur, querelles avec l’Église anglaise recherchant une certaine indépendance vis-à-vis du roi.

Dans cet ensemble, la Normandie joue le rôle de pivot du vaste empire Plantagenêt. C’est le lieu de passage principal pour le roi traversant la Manche, la liaison entre les deux parties de son Empire. La Normandie, c’est enfin l’enjeu du combat entre les Plantagenêts et le roi de France. Louis VII ne peut se résoudre à voir son domaine royal encerclé, les voies de la Seine et de la Loire contrôlées par son ennemi. Le roi de France exploite alors toutes les possibilités qui pourraient affaiblir Henri II. Louis VII de France, puis son fils Philippe Auguste (1180-1223), attisent notamment la rivalité entre Henri II et ses fils. Cette rivalité se transforme en révolte en 1173 mais le duc-roi parvient finalement à contraindre à la paix sa descendance.

En 1189, une nouvelle fronde des fils d’Henri II a raison du vieux roi. Deux jours avant sa mort, il cède ses couronnes à son fils aîné Richard, allié de Philippe Auguste. Mais leur ennemi commun mort, cette alliance n’a plus de raison d’être. | ||||||||||

| ||||||||||

| Depuis le XIXe siècle, plusieurs historiens normands se sont plu à vanter l’origine viking de la région. Ce récurrent renvoi au peuple scandinave a servi de support à la construction d’une identité normande quelque peu affaiblie. Mais la marque des Vikings fut-elle si importante sur le duché?

Dans la première moitié du XIe siècle, la Normandie offre l’image d’un pays francisé. L’empreinte viking apparaît somme toute assez limitée. Certaines pratiques témoignent d’une survivance des origines. Le duc Richard II a deux épouses : Judith épousée selon le rite chrétien et Papia, épousée à la mode danoise (more danico).

Il n’hésite pas à accueillir à Rouen même une flotte de pillards vikings. De même la filiation noble est rendue par l'adjonction du préfixe filz- / fitz- (« fils de ») au prénom du père, usage hérité de la pratique germanique (dans ce cas précis, scandinave) d'ajouter -son à la fin du nom du père pour nommer le fils. |

Le duc Richard II | |||||||||

| Dans le domaine institutionnel, les nouveaux chefs de la Normandie moulent leur État sur l’organisation carolingienne. Ils s’autoproclament comte, parfois marquis ou duc. Autant de titulatures d’origine romaine ou franque. Le duc a des droits régaliens, dans la lignée des rois carolingiens : droit de battre monnaie, droit de haute justice, droit sur les forêts… L’ancien droit scandinave subsiste seulement à travers des éléments comme l'ullac (droit de bannissement) ou la hamfara (répression des assauts à main armée contre les maisons).

Les alliances matrimoniales contractées par les ducs au Xe et XIe siècles renforcent la thèse d’une coupure avec le milieu d’origine. Les maîtres de la Normandie n’épousent pas les filles ou les sœurs des rois danois ou norvégiens. Ils préfèrent prendre femme (du moins celles épousées selon le rite chrétien) auprès de leurs voisins : Bretagne, France, Flandre.

Quelle meilleure preuve d’acculturation que la perte de la langue d’origine, le norrois ? Le latin dans les actes écrits et le parler local l’emportent. Seul le vocabulaire marin et maritime emprunte beaucoup aux Vikings.

Du point de vue matériel, l’invasion scandinave donne l’impression de n’avoir presque rien bousculé : les archéologues cherchent en vain les traces d’un art viking ; même au niveau des types de céramique ou des objets produits. Les dédicaces de paroisses restent les mêmes. On ne connaît pas d’exemple de désertion de village à cette époque. Bref, il y a une continuité avec la Neustrie carolingienne.

Comment expliquer cette francisation ? La christianisation, condition incluse dans le traité de Saint-Clair-sur-Epte, n’est sûrement pas étrangère à ce phénomène. Elle a joué un rôle intégrateur indéniable quand on sait qu’au Moyen Âge l’essence de la culture, de la civilisation en Europe occidentale tient beaucoup au christianisme. Le faible nombre d’immigrants scandinaves en Normandie peut former une deuxième explication[16]. Mais c’est une hypothèse car nous n’avons pas d’estimation démographique. Certaines régions normandes (Pays de Caux, Roumois, Nord du Cotentin) affiche une forte densité de toponymes d’origine scandinave : les communes dont le nom se termine en -beuf / -bot (issu du mot norrois buth, bâtisse), en -bec (de bekkr, ruisseau), en -dal(le) (de dalr, vallée), en -lon(de) (de lundr, bois, forêt) et surtout en -tot (de topt, terrain d'habitation. On dénombre plus de 300 noms en -tot pour toute la Normandie) y sont particulièrement nombreux. Cette abondance pourrait laisser croire à une colonisation viking dense. Cependant, elle s'explique plutôt par l'afflux de colons d'origines diverses, fermiers originaires des îles britanniques et d'Irlande pour beaucoup et qui n'avaient plus grand lien avec leur passé viking. Ils pouvaient être danois, norvégiens, anglo-scandinaves, anglo-saxons, voire celtes de Grande-Bretagne et d'Irlande. Ce qui d'une part explique la forte densité des toponymes anglo-scandinaves et d'autre part l'absence de découvertes archéologiques proprement « viking ». | ||||||||||

| L’ouverture du duché à des influences autres que scandinaves ne laisse pas de doute. L’élite religieuse appartient à l’extérieur. Les invasions vikings avaient fait fuir presque tous les moines de Normandie. Les premiers ducs font appel à des abbés et à des communautés étrangères pour relever les abbayes normandes abandonnées. Richard II réussit à accueillir dans son État l’Italien Guillaume de Volpiano, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, pour restaurer le monastère de Fécamp. Quant à l’aristocratie laïque, l’apport extérieur est moins évident. Sauf exception, comme les Tosny, les Bellême ou la famille Giroie, les plus grands aristocrates descendent des compagnons de Rollon ou directement du duc. Par contre, au niveau subalterne, l’origine de la noblesse normande est plus hétéroclite : Bretagne, Île-de-France, Anjou. |  Vitrail du traité de Saint-Clair-sur-Epte | |||||||||

|

| ||||||||||

| En somme, le particularisme viking du duché semble rapidement s’évanouir. Au début du XIe siècle, un siècle après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, la Normandie est une principauté francisée. Les regards normands ne se tournent plus vers la terre de leur ancêtres. | ||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

| ||||||||||

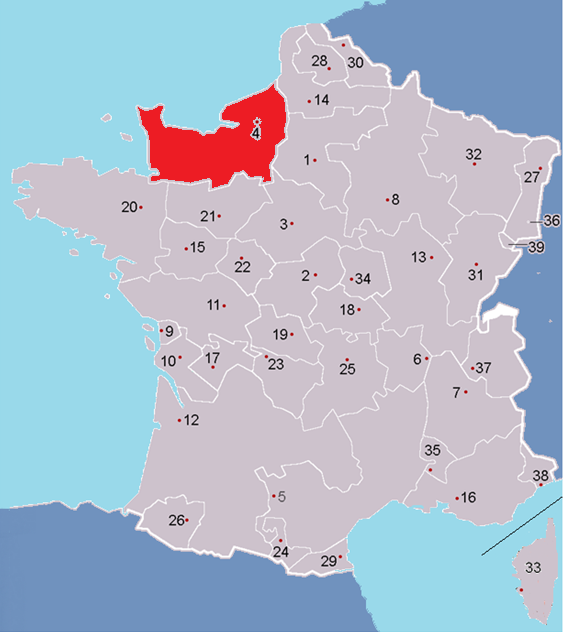

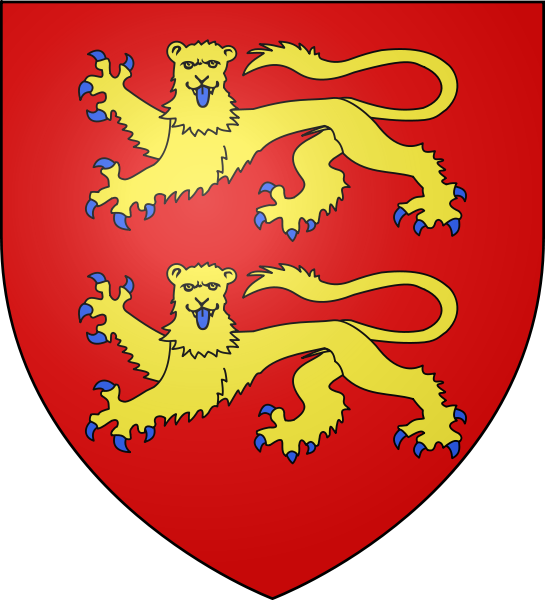

| Normandie (Rouen) : Duché carolingien de Normandie créé en 911 pour Rollon (DR: 1204). Avait pour fiefs la Petite Bretagne, puis la Grande Bretagne après 1066.

- Les deux régions administratives, sous souveraineté française, de Haute-Normandie et de Basse-Normandie - Le duché de Normandie, composé des bailliages de Jersey et de Guernesey, sur lequel les monarques de Grande-Bretagne exercent la souveraineté sous le titre de « duc de Normandie ». | ||||||||||

| Histoire

Historiquement, la Normandie était un ancien duché du royaume de France, qui comprenait une partie continentale, devenue par la suite province de France, et une partie insulaire (Îles Anglo-Normandes), qui demeure possession du roi d’Angleterre, et est encore aujourd’hui dépendance de la couronne britannique. Fondé en Neustrie par Rollon, le duché occupa tout d’abord la basse vallée de la Seine en 911, puis Le Mans et Bayeux en 924, le Cotentin, l’Avranchin et les îles de la Manche en 933. Duché de 911 à 1204, la partie insulaire (Anglo-normande) de la Normandie, hormis Chausey, a formé les bailliages de Jersey et de Guernesey tandis que sa partie continentale française) a formé une province historique française de 1204 à 1790. |  | |||||||||

| Très stables, les frontières continentales de cette ancienne province concordent assez fidèlement, hormis quelques territoires incorporés aux actuelles Eure-et-Loir, Mayenne, Oise et Sarthe lors de la création des généralités et quelques communes enclavées échangées avec la Mayenne après la création des départements à la Révolution, avec le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Inférieure.

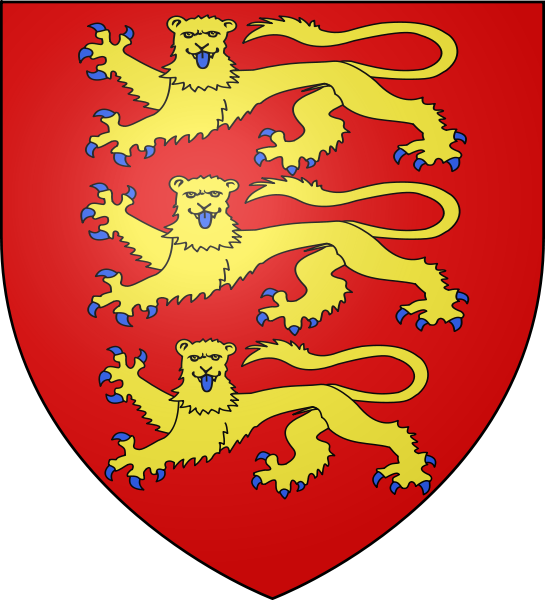

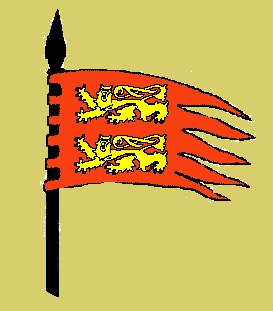

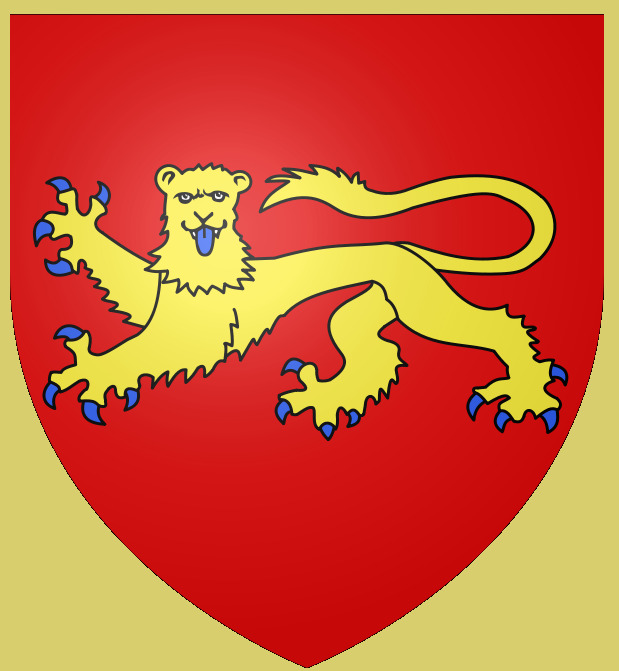

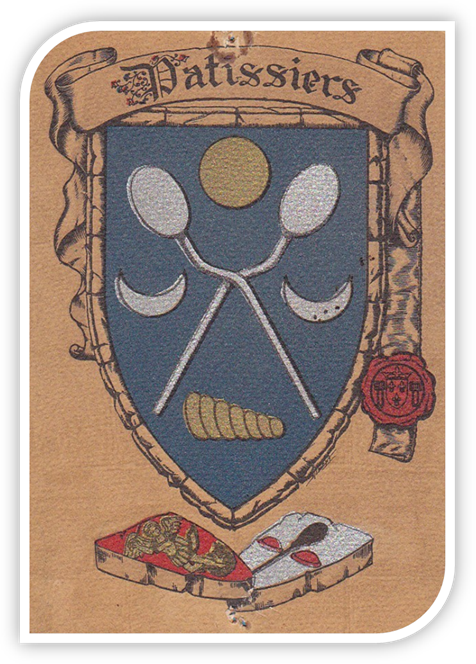

Blason de la Normandie

L’écu rouge à deux léopards jaunes tournant la tête de face, blasonné de gueules à deux léopards d’or l’un sur l’autre est l’emblème héraldique de la Normandie continentale. |  «Carte de la Normandie» par Oie blanche | |||||||||

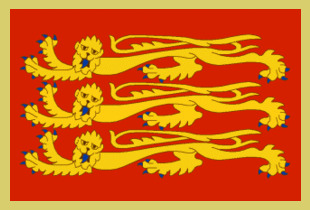

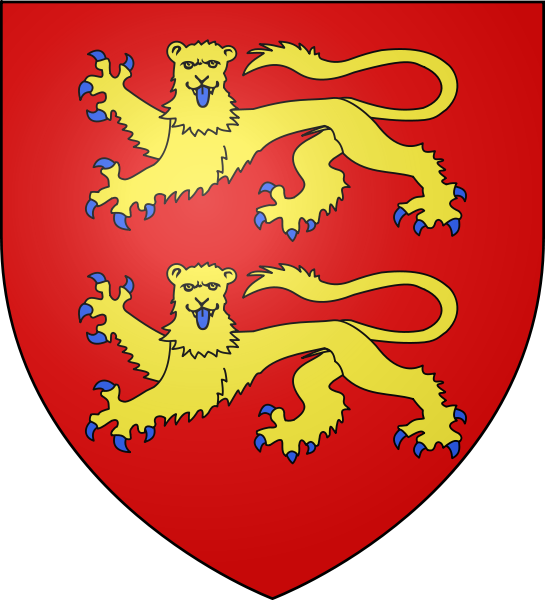

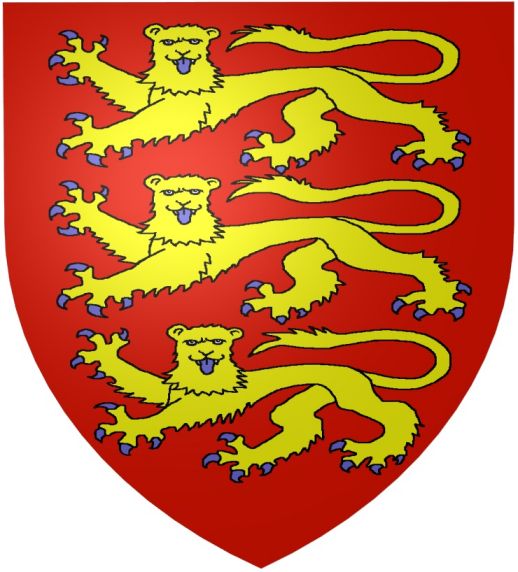

| Dans les îles Anglo-Normandes, les deux bailliages de Jersey et de Guernesey qui constituent la Normandie insulaire portent un blason à trois léopards, comme celui de Richard Ier d’Angleterre, dit plus tard Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et duc de Normandie. Lequel des deux blasons est le plus ancien demeure un sujet de polémique et de recherche historique pour certains.

Henri II Plantagenêt aurait porté comme comte d’Anjou un long bouclier bleu chargé sans doute de 8 lionceaux d’or (comme on peut encore l’admirer au Mans sur la plaque funéraire de son père Geoffroy Plantagenêt) puis les aurait réduits à deux lions, la taille des boucliers s’étant raccourcie. Le premier sceau de son troisième fils Richard Cœur de Lion ainsi que des témoignages contemporains attestent qu’il fit d’abord usage d’un écu à un seul lion. De retour en Angleterre en 1194, il adopta un nouveau sceau à trois lions/léopards posés l’un sur l’autre. L’une des hypothèses discutable, est que Richard aurait introduit le troisième léopard tiré du blason de sa mère Aliénor d'Aquitaine. |  | |||||||||

| Les ducs d’Aquitaine n’ayant qu’un seul léopard. Mais il est fort probable qu'il y ait plutôt adjoint celui du sceau de la ville de Rouen (Créé au XIème s. à partir du Hrifsklímsli: "monstre agrippeur", le léopard était partie intégrante du sceau de la ville au début du XIIème siècle), pour remercier les Normands, d'avoir aider à verser sa rançon (ce que les possessions des Plantagenet en France avaient refusé de faire). Toutefois, on ne connaît pas de représentation héraldique à deux léopards avant Richard autre que l’écu de son frère Jean sans Terre comme comte de Mortain avant son accession au trône,ce qui tendrait à accréditer le fait que ce blason à 2 léopards était l’écu héraldique originel de la ville de Mortain (le blason actuel aux fleurs de lys étant une création française issue de l’écu de la branche capétienne donc française d’Evreux-Navarre). Lorsque la Normandie continentale est passée sous contrôle français, Philippe Auguste a importé l’héraldique royale, tandis que le duché de Normandie insulaire (îles Anglo-Normandes) a conservé le blason à trois léopards, emblème familial que les Plantagenêts n’avaient pas de raison de modifier.

Parmi les ducs de Normandie issus des Capétiens, Jean le Bon porta les armes des Valois (de France ancien à la bordure de gueules), et son fils Charles, duc de Normandie et dauphin de Viennois porta un écartelé de Valois et de Viennois. Au XIVe siècle, les armoriaux présentent déjà l’écu à deux léopards d’or pour la Normandie. Mais il a fallu attendre 1465 pour voir officiellement apparaître les deux léopards dans les armes d’un duc de Normandie, avec Charles de France, jusqu’en 1466. Nanti du titre de duc de Normandie de 1785 à 1789, le fils de Louis XVI a, quant à lui, porté un écartelé de France et de Normandie à deux léopards. Notons que Robert d’Alençon, comte du Perche (+1371) semble avoir parti ses armes d’Alençon ancien brisé d’un châtelet et de Normandie à deux léopards. |

Blason de la Normandie traditionnel en France

Les treis cats | |||||||||

| ||||

| Histoire-Normandie.fr Site fondé, par Laurent Ridel Historien de formation. postmaster@histoire-normandie.fr

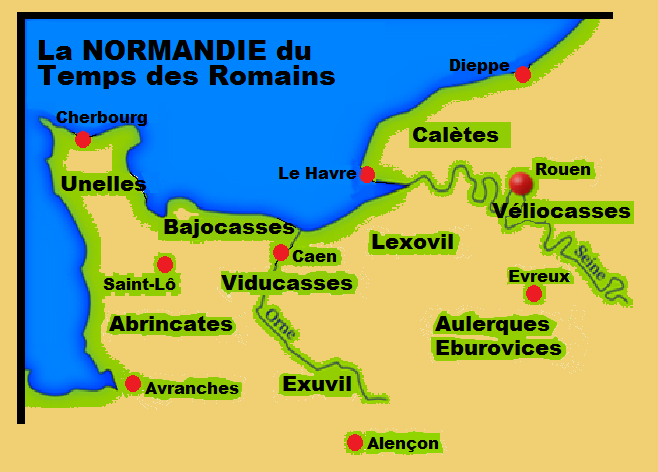

Lorsqu’il entreprend la conquête de la Gaule, César décrit les différents peuples qui la composent. Il s’agit surtout de Celtes qui sont installés dans le pays probablement depuis 475 avant J.-C. Même si leur culture est assez homogène, ils se différencient politiquement. La future Normandie est notamment partagée entre neuf tribus. Leurs relations ne sont pas toujours pacifiques : en témoigne l’existence de sites fortifiés, les oppida.

Cette division profite à César dont les légions écrasent en 56 avant J.-C. une rébellion menée par le chef des Unelles Viridovix. Quelques années plus tard, Vercingétorix parvient à fédérer une partie des Gaulois. Plus de 10 000 Unelles, Calètes, Véliocasses, Lexoviens et Aulerques Eburovices partent ainsi à son secours quand il est piégé dans Alésia. C’est un échec. En 51 avant J.-C., la Gaule est définitivement soumise. |  Guerriers Gaulois, CPA collection LPM | |||

| La Gaule soumise, une période de 300 ans de paix s’ouvre pour elle. La romanisation transfigure la région. On construit les premières villes : Rotomagus (qui deviendra Rouen), Augustodurum (la future Bayeux), Juliabona (Lillebonne), Noviomagus (Lisieux), Aregenua (Vieux, près de Caen), Mediolanum (Evreux), Legedia (Avranches)… Ce sont les capitales de cité qui servent de relais à l’administration romaine. Leur organisation politique se calque sur Rome.

Se développe aussi tout un réseau d’agglomérations secondaires devenues aujourd’hui de petites villes : Breviodurum (Brionne), Caracotinum (Harfleur), Augusta (Eu) … Les empereurs puis les notables gallo-romains dotent ces premiers foyers urbains d’une parure monumentale : théâtres, thermes, amphithéâtres, temples… De longues routes rectilignes (les fameuses voies romaines) relient les grands carrefours.

L’empreinte romaine s’étend jusqu’aux campagnes. Les grandes propriétaires terriens vivent dans des villas cossues. A l’intérieur, des pièces ornées de marbres, de mosaïques ou de panneaux peints, sont parfois chauffées sur hypocauste (villas de la Petite Houssaye dans la forêt de Brotonne, de Vieux-Rouen-sur-Bresle, de Saint-Aubin-sur-Mer…). De grands sanctuaires tels que ceux du Vieil-Evreux (Eure) et de Berthouville (Eure) attestent de l’acculturation romaine jusque dans le domaine religieux.

La décomposition de l’Empire Romain

Cependant, la paix assurée par les Romains s’effondre dès la seconde moitié du IIIe siècle. Les peuples germaniques pressent aux portes de l’Empire. Des Francs, des Alamans, des Saxons pénètrent en Normandie par voie terrestre ou par les côtes de la Manche. Les archéologues retrouvent aujourd’hui dans la stratigraphie des sites antiques un horizon de terre noire qui traduit la violence des incendies. Des villas tombent à l’abandon. L’insécurité devient permanente.

Les Romains réagissent en resserrant le découpage provincial. Rouen est ainsi mise à la tête d’une province (la IIe Lyonnaise) dont l’extension préfigure celle de la future Normandie. Le litus saxonicum, une organisation de défense des côtes de la Manche, est mise en place contre les incursions des pirates. Pour repeupler le territoire, Rome accorde le droit à certains envahisseurs germaniques de s’installer. L’armée romaine elle-même incorpore des Barbares. Face aux invasions répétées, les villes s’abritent derrière des remparts. À la même époque, le christianisme se répand parmi la population gallo-romaine. Rouen figure parmi les premières villes du nord de la Gaule à avoir un évêque.

Après plusieurs vagues d’invasions, les Francs du roi Clovis deviennent maîtres du nord de la Gaule (dont la future Normandie) vers 486.

Guerriers Gaulois, CPA collection LPM | ||||

|

||||

|

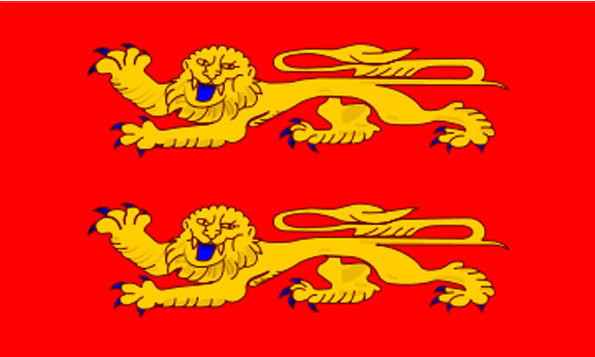

L'ETENDARD DE NORMANDIE

Par Georges Dubosc La Normandie Illustrée Juillet 1927

Il est question d'arborer à nouveau, à propos des fêtes en l'honneur de Guillaume le Conquérant, le rouge étendard de Normandie, qui fut la parure flamboyante du Millénaire de Normandie en 1911. Il nous souvient qu'un jour, quelque temps avant ces belles fêtes rouennaises, l'original marquis de la Rochethulon, président du Souvenir normand, demandait à Jean Revel étonné où il pourrait se procurer un bel étendard normand !... |

|

|||

|

« Allez aux Nouvelles Galeries, lui dit-il en désespoir de cause ! » Le marquis s'y rendit et commanda un immense étendard, la « bannière aux deux lions », comme dit Gaston le Révérend, et l'arbora au balcon de son hôtel. En même temps, les Nouvelles Galeries mirent en vente de nombreux étendards, en forme de pennons trifides, qui partout flottèrent sur nos maisons et nos monuments. Cil porta gonfanon d'en drap vermeil d'Espagne

Le léopard, au contraire, est toujours figuré passant, c'est-à-dire avec la tête de face, marchant horizontalement, la queue levée mais se recourbant au dehors. Il est vrai qu'il y a, même avec le blason, des accommodements et qu'on vit des lions léopardisés ou encore des léopards lionnés. On inventa aussi au seizième siècle de figurer, au dire de Vulson de la Colombière et de Gilbert de Varennes, en azur la langue et les ongles des léopards normands. |

||||

|

Souvent, on s'est demandé pourquoi deux léopards seulement figuraient dans les armoiries ducales normandes, tandis qu'il y en est représenté trois dans les armoiries anglaises. Il semble que le léopard de... supplément soit tout simplement l'emblème héraldique de la province française de Guyenne, qui se rattacha longtemps à la couronne d'Angleterre. Sur le tombeau de la reine Eléonore d'Aquitaine, figure l'écu de son mari Henri II, à deux léopards d'or « qui est Normandie » et celui d'Eléonore à un seul léopard d'or « qui est Guyenne ».

Est-il besoin d'ajouter que lorsque la Normandie revint à la couronne de France, l'emblème des anciens ducs disparut pour faire place aux fleurs de lys de France ?

Cependant, nombre de villes normandes, en souvenir du blason provincial, conservèrent le léopard d'or sur ce champ de gueules flamboyant qui fut toujours la véritable couleur normande. |

|

|||

|

Armoiries Anglaises |

||||

|

||||

|

Armoiries de Guyenne |

||||

|

On les retrouve aussi sur une foule de sceaux de vicomtés, à Caen, à Bayeux, à Falaise ; à Caen, sur le sceau de la Faculté des Sciences ; on les retrouve même ailleurs que dans la province, parmi les quatre écussons placés au côté de la Vierge, sur le sceau de la Faculté des Arts de l'Université de Paris en 1513, où se trouvent les armes de la nation normande. Georges DUBOSC |

||||

|

||||

|

||||

|

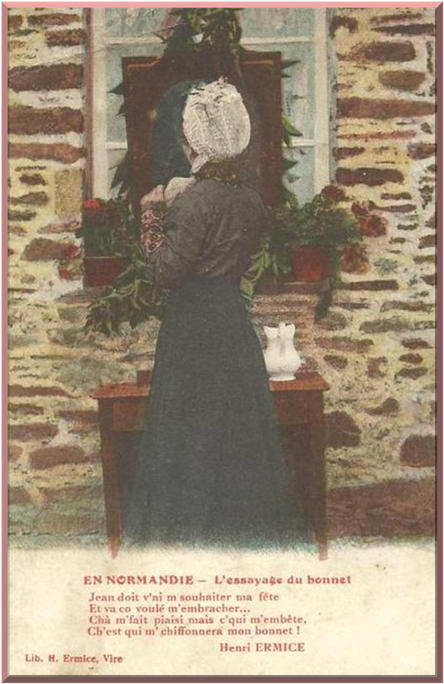

VIVRE EN NORMANDIE |

||||

|

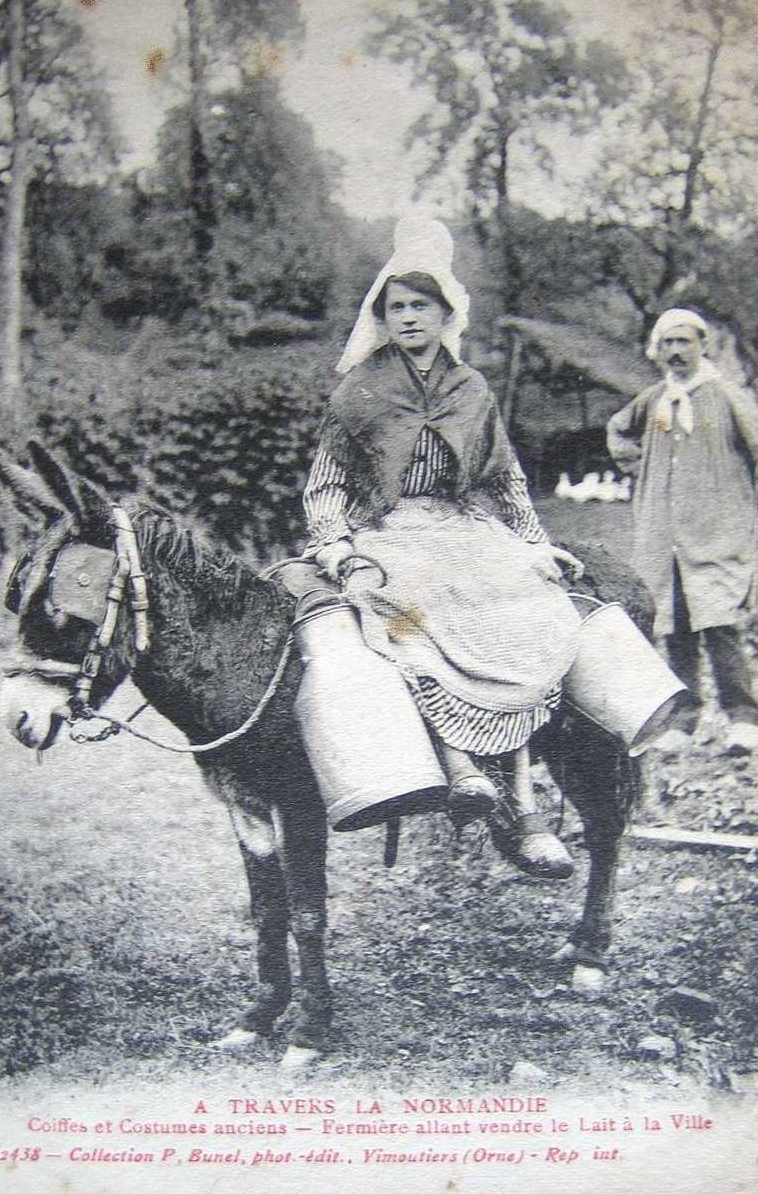

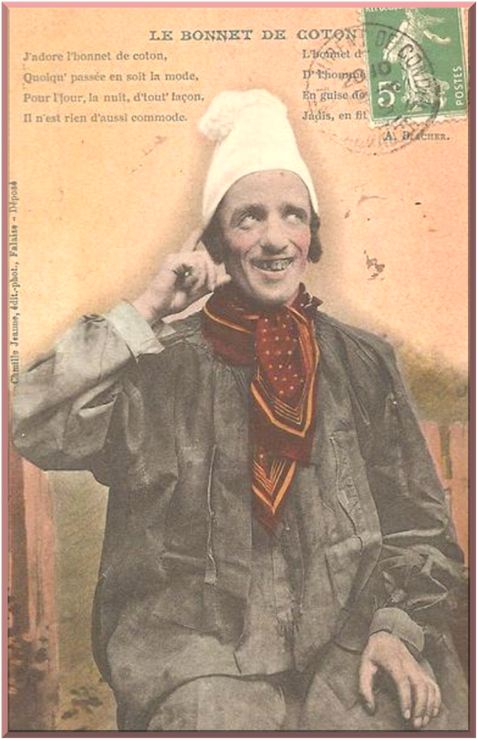

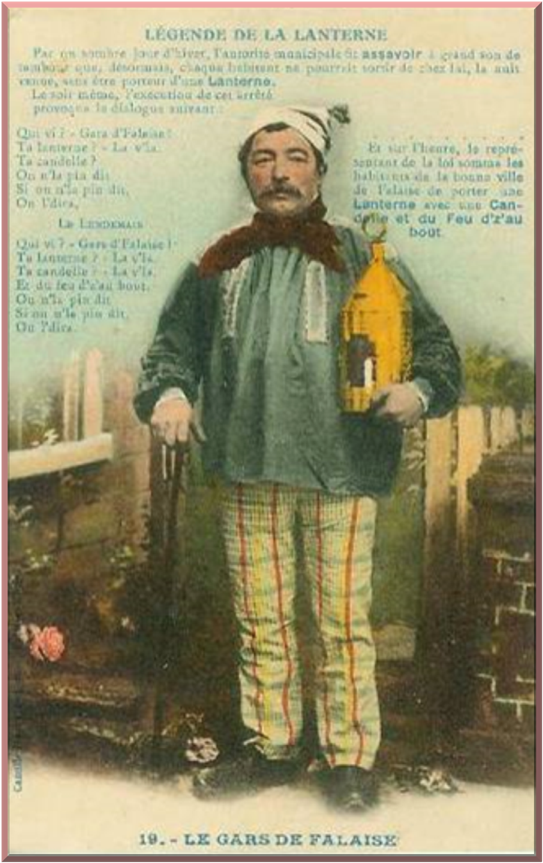

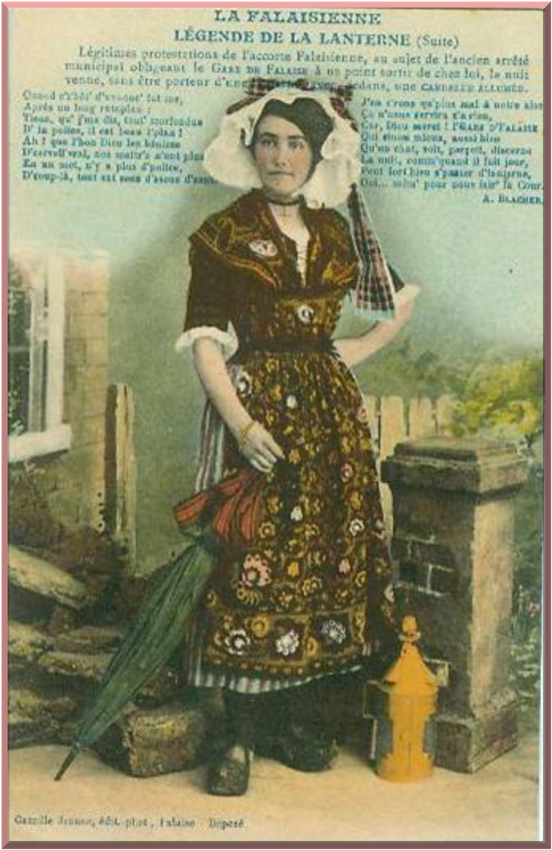

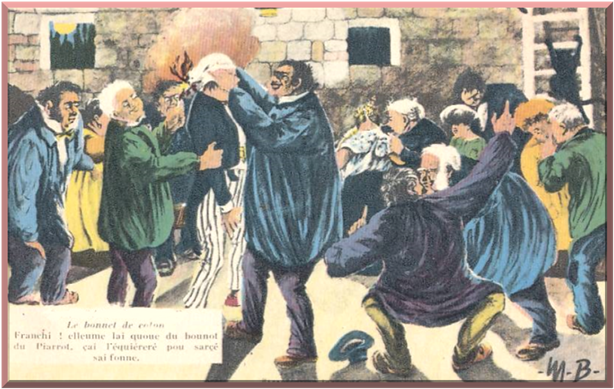

Le bonnet de coton en Normandie Par Georges Dubosc 1851

Pendant longtemps, le « bonnet de coton » fut la coiffure nationale des Normands, hommes et femmes.

Il est disparu peu à peu, remplacer par la haute casquette de soie que portaient les maquignons, les marchands de bestiaux bas-normands, puis de nos jours par les casquettes de drap plates, de genre anglais. Mais il est encore des coins de campagne du Bocage, où les femmes surtout portent encore le « casque à mèche » qui couronnait jadis le Roy d’Yvetot et aussi souvent Jeanneton elle-même.

A vraiment dire, si on recherche les origines du « bonnet de coton » on s’aperçoit qu’il en a toujours existé, mais un peu à l’état d’exception, car le coton était rare et peu connu. |

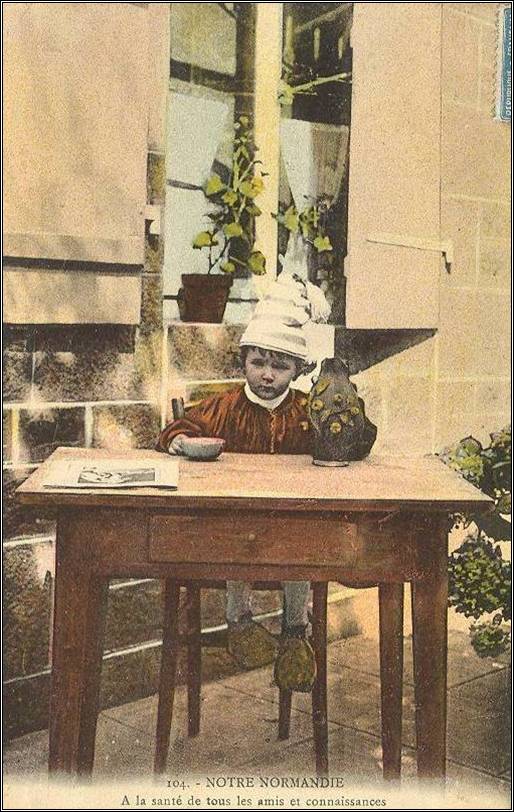

CPA Collection LPM 1900 |

|||

|

Joinville dit cependant dans sa chronique que saint Louis « avait vestu un chapel de coton sur sa tête ». Mais ces chapels ou bonnets de coton, au lieu de dresser leur pointe en l’air, étaient taillés en forme de béguins tricotés et noués sous le cou, que recouvrait ensuite un chaperon de feutre

On trouve mille exemple de ce mode de coiffure dans les gravures de la Monarchie française de Monfaucon, car ce « bonnet de coton » primitif dura pendant deux siècles environ, sous le roi Jean-le-Bon et sous son fils Charles V. Un moment il fut remplacé par un bonnet de laine, la bizette, que fabriquaient les Bonnetiers-Aumussiers, qui avait la forme pointue des « bonnets de coton », son extrémité ordinairement terminée en fond de sac, retombait sur un des côtés ou sur le devant de la tête. C’était la coiffure préférée de Jean-sans-Peur et c’est elle qu’il porte dans toutes les miniatures où il est représenté. Au XIIIe siècle, le « bonnet de coton » existe encore et l’excellent Glossaire archéologique de Gay en représente un qui est tout semblable aux modèles classiques d’aujourd’hui.

Ce ne sont là, à tout prendre, que des exceptions, variant un peu d’un siècle à l’autre. Mais ce qui est curieux et bizarre, c’est l’adoption pendant longtemps d’une coiffure par toute une région, sa diffusion générale en un seul pays où toutes les têtes ont coiffé le même bonnet. Quelques érudits ont même posé la question de savoir quelle fut l’ère géographique du « bonnet de coton », qui se répandit un moment sur les confins de la Picardie, notamment dans le Sancerre.

A quelle époque commença donc la grande vogue du bonnet de coton ? A la fin du XVIIe siècle, mais c’est alors une coiffure bourgeoise, une coiffure de nuit, une coiffure souvent individuelle. |

||||

|

Les bons bourgeois qui en usent la recouvrent souvent d’une enveloppe de toile qu’ils nouent et parent d’un noeud de ruban de couleurs comme Argan, dans le Malade Imaginaire. Que de peintres, que d’artistes sont ainsi représentés dans leurs intérieurs, auprès de leur chevalet, dans leur intimité, tandis que la perruque poudrée de cérémonie attend sur un « pied » où elle est posée ! Il est un délicieux tableau de Lancret, qu’on appelle Les Bonnets de coton, où s’ébat toute une compagnie de joyeux viveurs, coiffés tous du « casque à mèche », réunis sous les grands arbres d’un parc ou étendus sur l’herbe autour d’une table somptueusement servie. Le « bonnet de coton » est évidemment dans cette toile, qui a appartenu jadis au duc d’Aumale, un symbole de vie joyeuse et aimable, le caprice et la fantaisie de quelques aimables compères. Cependant le «bonnet de coton» ou le « bonnet de laine » se répandit bientôt parmi les artisans et devint une coiffure commode et facile, tenant bien à la tête pour les nombreux artisans des corps de métier. |

CPA Collection LPM 1900 |

|||

|

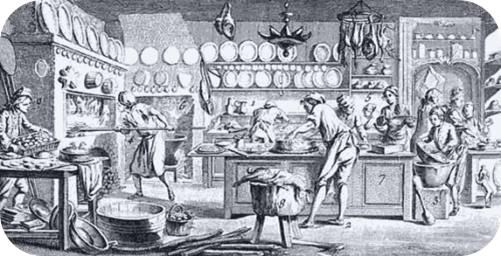

Il n’y a qu’à regarder les planches fines et bien gravées de l’Encyclopédie de d’Alembert et Diderot, pour voir que tout un peuple d’artisans, occupé à mille métiers divers et variés, attentifs à leur besogne, portent le « bonnet de coton », qu’ils placent sur leur tête de façons très différentes. C’est par eux qu’il s’était perpétué dans quelques corporations, qui en usèrent longtemps : les marmitons, les aides de cuisine, qui portent le bonnet de coton, renversé en arrière ; les geindres ou aides des boulangers ; les peintres en bâtiment, qui sur leurs échafaudages volants, lorsqu’ils badigeonnaient en plein air, aimaient cette coiffure solide ; les déménageurs qui arborent encore un court bonnet de couleur, rayé de bleu ou de rouge, qui les préserve de la poussière.

Les paysans normands devaient à leur tour, vers le milieu du XVIIIe siècle, adopter le «bonnet de coton», imitant ainsi les matelots et les marins, qui avant de se coiffer du « béret » basque, usaient du bonnet de laine. Pour l’homme travaillant aux champs, bravant les intempéries, les vents, les ouragans, c’est une coiffure adhérente qu’on peut doubler, serrant bien la tête, couvrant les oreilles et les préservant contre la froidure. |

CPA Collection LPM 1900 |

|||

|

Un seul défaut : elle ne préservait pas de la pluie, mais les paysans en usaient comme les artisans du moyen-âge et leur bonnet de coton était recouvert par un chapeau de feutre. Jugez-en, par exemple, par les jeunes charretiers qui figurent dans la louée aux domestiques du premier acte des Cloches de Corneville, qui font très bien revivre ces modes d’autrefois.

Jugez-en par les dessins, les croquis, les aquarelles de Bonington ou des peintres de 1820 à 1840, ayant représenté en cet équipage,les rouliers, les charretiers, les anciens porteux du pays de Caux, qui amenaient aux Halles de Rouen, les tissus, les cotonnades, les rouenneries, les siamoises des tisserands à la main. Tous ces artisans portent, sous leur feutre, le « bonnet de coton » normand.

A un moment donné sous le premier Empire, par exemple, le «bonnet de coton» fut en une telle faveur que les Normandes l’accueillirent aussi avec plaisir, bien qu’à première vue, cette coiffure blanche ne parût pas très seyante.

C’était pour elles toutefois une coiffure simple, peu coûteuse, d’un ajustement sans apprêt, fort rapide.

Et puis le « bonnet de coton » était une coiffure de travail.

Cela n’interdisait pas le port des belles coiffes aux ailes de dentelles, les bonnets cauchois, les gracieux bavolets, les calipettes, et les jolies bonnettes bayeusaines du dimanche.

A un moment donné, le «bonnet de coton» que la coquetterie féminine trouvait moyen d’enjoliver, fut tellement à la mode, que les femmes, le portèrent… même à l’église. Le clergé s’éleva contre cette négligence dans la tenue et fulmina contre le « bonnet de coton », qualifié de « coiffure abominable. »

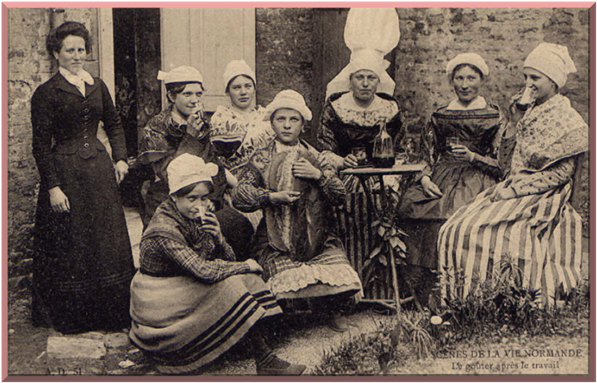

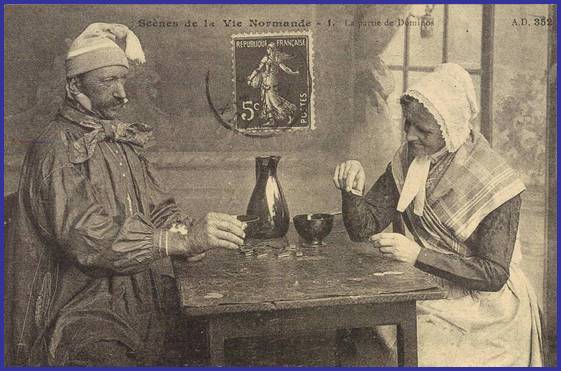

Scénes de la vie normande, CPA collection LPM 1900

Aussi bien en ce temps, il y eut en Normandie deux partis :

l’un « antibonnet de coton » et l’autre « probonnet de coton » ! Galleron, qui a écrit plusieurs volumes sur Falaise et son arrondissement, n’a pas craint d’écrire :

« La coiffure des femmes du peuple est ce qui frappe le plus l’étranger qui s’arrête dans cette ville. Il voit le bonnet de coton sur presque toutes les têtes ; tantôt sale et retenant des cheveux mal peignés qui s’échappent de différents côtés, tantôt recouvert d’une coiffe à barbes plates assez mal plissées, qui s’étendent des deux côtés de la figure. Il faut que les femmes aient bien peu d’amour-propre pour conserver cette mode qui leur ôte toute grâce. Une Vénus en « bonnet de coton » aurait de la peine à se faire regarder. Cette coiffure donne d’ailleurs à un visage féminin quelque chose d’effronté, qui en dégoûte involontairement. Il y a des femmes qui vont jusqu’à en porter de bruns ou d’écrus. Il est impossible de rendre l’impression désagréable que l’on éprouve à cette vue. » |

||||

|

|

|||

|

Tout le monde n’a pas partagé cet avis. La Normande, au temps de la grande vogue du « bonnet de coton », avait su varier les manières de le porter, incliné à droite, ou à gauche, dressant sa mèche en avant, ou la laissant flotter en arrière enfoncé comme un polo de tennis ou découvrant des bandeaux noirs et des accroches-coeur séduisants. Mlle Amélie Bosquet qui était femme et avait bien voix au chapitre n’était pas du tout de la même opinion que le sévère Galleron :

|

||||

|

Le reste était fourni par Rouen et Condé-sur-Noireau. Vers 1820, écrivait Galleron, il y avait 3000 métiers à faire des « bonnets de coton » sans compter quelques métiers particuliers appartenant à de petits façonniers jaloux de conserver leur indépendance. On fabriquait alors 2.380.000 bonnets par an, sans compter les « bonnets de coton » bleus et les bonnets écrus. Alors plus de 1.700 personnes, femmes et enfants, étaient employées au dévidage des fils, au raccommodage et au cousage.

Les « bonnets de coton » étaient fabriqués à deux, trois, quatre ou cinq fils, les prix variant selon la qualité du coton ou le nombre des fils employés. Il est curieux de voir quel était le bas prix de la main-d’oeuvre employée : les journées d’ouvrier bonnetier les plus fortes étaient de 2 fr. et en moyenne de 1 fr. Les petits enfants, employés eux aussi à cette fabrication, recevaient un salaire quotidien de 30 à 40 centimes. Ils en fabriquaient 10 à 15 par jour, tandis que les bonnetiers ordinaires en faisaient une trentaine. |

CPA collection LPM 1900 |

|||

|

Toutes ces fabriques étaient réparties à Falaise même et surtout dans le faubourg célèbre de Guibray, où se trouvaient alors surtout les ateliers familiers indépendants. En dehors des filatures du pays, trois blanchisseries bertholiennes, comme on disait alors, au lendemain de l’invention de Bertholet, se trouvaient non loin du ruisseau de Traine-feuille ou au Val d’Ante où la blanchisserie Lefez blanchissait 20.000 douzaines de bonnets par an, qui coûtaient 80 centimes à blanchir. Tous les « bonnets de coton » fabriqués alors à Falaise étaient employés par la consommation normande, puis par la Bretagne et dans le midi de la France ; il s’en débitait alors beaucoup aux foires de Guibray et de Caen.

Le grand constructeur de métiers était M. Jérôme Toutain. Mais bientôt, au coton nécessaire à la fabrication, filé à la main sur place, allait se substituer la filature purement mécanique. Lorsqu’arrivèrent d’Angleterre les précieuses machines à filer, les bonnetiers de Guibray se refusèrent à en faire usage. Il en résulta une crise causée par la concurrence et qui dura plus de vingt années. |

CPA collection LPM 1900 |

|||

|

Instruits par l’expérience, les industriels falaisiens se résignèrent enfin à adopter les machines à filer, mues par les manèges et par des chutes hydrauliques.

La première application de la vapeur au filage fut faite seulement en 1835, par M. Lebaillif, aux filatures de Saint-Laurent et du Moulin-Elie. MM. Lagniel-Carrel ne tardèrent pas à suivre cet exemple et dès lors la bonneterie de Falaise fut approvisionnée en tout temps, comme nous l’avons dit, de coton filé sur place. En 1865, il y avait déjà cinq filatures de coton Jusqu’en 1831, le métier falaisien en usage était le métier carré français, fonctionnant très régulièrement, mais lent et ne permettant la fabrication du « bonnet de coton » qu’à raison d’une pièce par chaîne. A cette époque, un certain Jouve avait imaginé de fabriquer pour certains bonnetiers, un métier plus large sur lequel on pouvait confectionner des « bonnets de coton » n’ayant de couture que d’un seul côté. Ce fut le signal d’une véritable petite émeute qui éclata en mai 1831 dans tous les ateliers de Guibray où retentissait le bruit des métiers. Si la police et la garde nationale n’étaient pas intervenues, le métier trop actif aurait été mis en pièces. Grâce à cette prompte intervention, on n’eut point d’excès à réprimer et les bonnetiers ne tardèrent pas à reconnaître les avantages de la nouvelle machine et l’adoptèrent. Bientôt aussi, on arriva à transformer le mouvement rectiligne et alternatif du métier carré en mouvement circulaire

Mais le grand inventeur des métiers nouveaux, le grand créateur et propagateur du « bonnet de coton » fut Louis Cahaigne, physionomie rude et méditative d’inventeur, au visage rasé et osseux, aux regards profonds. Ce fut, en réalité, le père du « bonnet de coton ». Après un voyage de propagande en Picardie, où on usait aussi du «bonnet de coton», il modifia, toujours heureusement, le métier rond : il fut même un temps, en 1860, où 70 à 80 bonnetiers employaient jusqu’à 2.500.000 kilos de coton par année pour des bonnets de toutes sortes : bonnet blanc, bonnet écru, bonnet jaspé, bonnet de roulier ou de marin. Louis Cahaigne remporta alors à l’Exposition de Rouen de 1859, pour son métier à deux chutes, une grande médaille de vermeil. Son fils, Léon Cahaigne et son gendre Baloud, dont la maison existe toujours, perfectionna et améliora sans cesse toute cette technique de la bonneterie, qui ne se contenta pas de fabriquer le bonnet normand, mais tous les genres de tricots, de chandails, de jerseys, de sweaters, tout ce qu’on appelle aujourd’hui le sous-vêtement. |

||||

Noce en pays Maraichin, CPA collection LPM 1900 |

||||

|

|

||||

|

A Falaise existent encore les ateliers de MM. Ameline, Baloud frères, dont nous avons déjà parlé, Vve Barthélemy, Crespin, Dubois, Louis Duclos, Maurice Renaux. Nous en passons et des meilleurs ! Du reste, dans la même région, d’autres bonnetiers bas-normands, M. David, au Foulcq, près de Pont-l’Evêque, et les fabricants de Lisieux, de Pont-d’Ouilly, luttent avec la fabrique de Montrejeau, qui règne sur tout le Midi. Il y eut toute une époque où le « bonnet de coton » régna sur la France entière. Quand Béranger le chanta, il était devenu le symbole et l’attribut de toute une bourgeoisie endormie et pacifique. On le voit alors par le crayon d’Henri Monnier, coiffer Joseph Prudhomme, et Jérôme Paturot, qui las d’avoir parcouru vingt carrières sous le règne de Louis-Philippe, s’établit lui-même fabricant de « bonnets de coton ».

Voici ces strophes très peu connues : |

||||

|

Il est un choix de bonnets sur la terre Bonnets carrés sont au Temple des lois. |

CPA Collection LPM 1900 |

|||

|

Depuis ces temps de triomphe, « le bonnet de coton » a bien décliné et Falaise a dû remplacer par d’autres tissus, sa vieille spécialité de jadis qui, pourtant, n’a point encore disparu complètement…

Il fut un temps où les usines falaisiennes étaient au nombre de 80. M. Auguste Nicolas dans son livre sur le Calvados agricole et industriel, publié en 1918, constate que l’industrie de Falaise était réduite à neuf usines qui répondaient cependant à toutes les commandes faites. A cette époque, Falaise fabriquait surtout les « chemises de coton tricot », rayées de bleu de la marine française, qui avaient remplacé le pacifique « bonnet de coton » de nos pères, dont nous venons de conter l’histoire. |

||||

|

||||

|

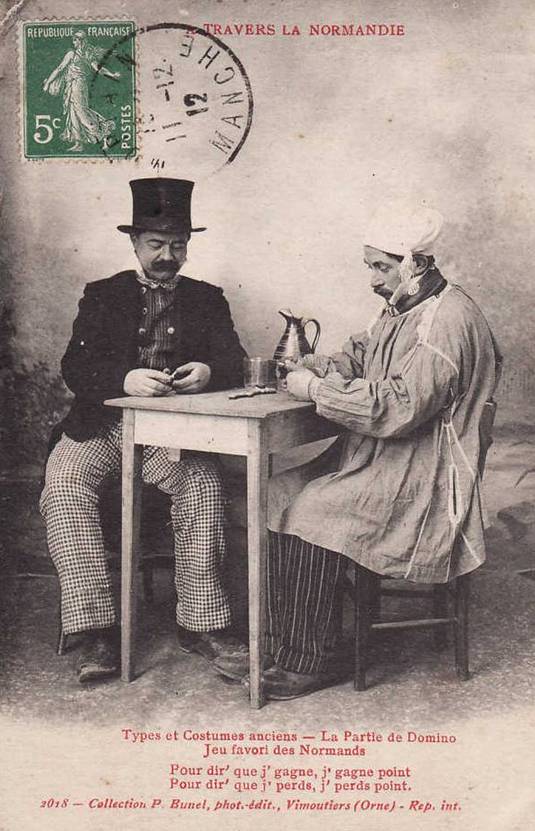

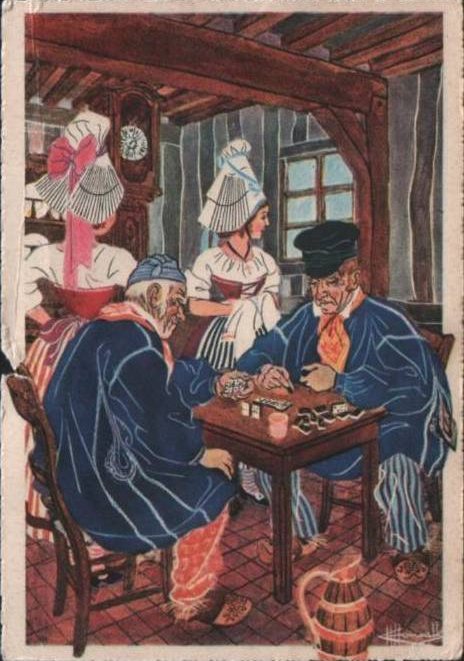

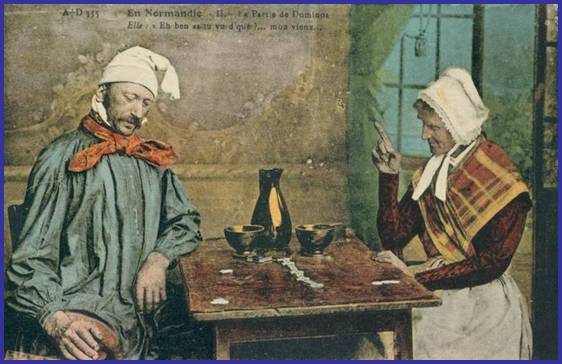

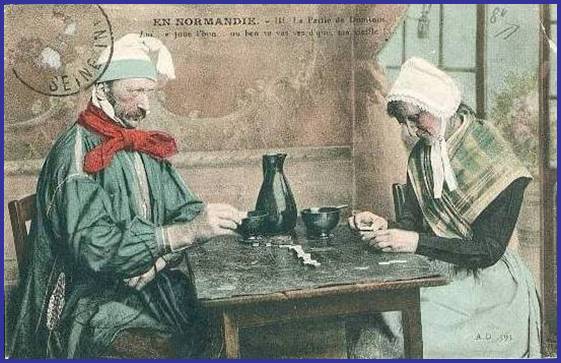

Le jeu de domino en Normandie

par Georges Dubosc 1924

Illustrations par les CPA du petit manchot

Il a été proclamé dernièrement rois du Domino et princes du Double-Six, deux braves normands du Calvados, qui se sont mesurés les dés en main. Déjà, l’an dernier, à Deauville, un maçon très expert, M. Gauthier, avait battu tous les concurrents et même son dernier adversaire, M. Mator, maire de Pennedepie, bien digne, lui aussi, d’un tel honneur. D’autres concours sont encore en vue.

|

|

|||

|

C’est que le jeu de dominos est le véritable jeu des Normands, celui qui convient le mieux à leur caractère, à leurs habitudes et à leur sapience proverbiale. Ne met-il pas en avant toutes leurs qualités et toutes leurs vertus natives ? La mémoire pour se rappeler tous les dés abattus pour les évoquer immédiatement, et pour se rendre compte du fort et du faible de l’adversaire ; l’attention soutenue, la méditation réfléchie, la perspicacité avisée ; la psychologie du partenaire, la décision prompte et sûre.

N’y a-t-il pas même un peu d’imprévu et de magie, dans le mouvement de ces dés souvent remués et dans leurs cliquetis joyeux et bruyants sur les tables de marbre du cabaret et de l’auberge où se réunissaient jadis les habitués du domino ? A combien d’ingénieuses combinaisons ne peuvent pas se prêter ces simples dés rangés et alignés suivant les règles de l’art ? Des calculateurs les ont estimées à près de 400,000 figures…

Et, malgré le sérieux attentionné avec lequel on joue le jeu traditionnel en Normandie, combien de plaisanteries et de drôleries ne provoque pas l’innocent jeu de dominos ! Ne sait-on pas par exemple, que la mare d’Yvetot, au pays « des joueux de domino », ne tient bien l’eau que parce qu’elle est pavée de double-six qu’y ont jetés les joueurs, heureux de se dépouiller de quelques dés embarrassants ? Et puis combien pittoresques suivant les terroirs, sont les appellations des dés : le gros papa, le gros père, le double-six ; la patrouille, le cinq qui date des beaux temps de la Garde nationale et des interminables parties qui se jouaient pendant les heures inoccupées, la patrouille qui représentait quatre hommes et un caporal ; la blanchisseuse, la blanchinette pour le double blanc ; le quatuor le catouilleux qui figure le quatre ; le six au fin ou le cizeau fin et bien d’autres. Et les réponses énigmatiques en fin de partie, quand le jeu est bouché et qu’on va compter les points, alors que le combat s’arrête, faute de combattants ! - « Combien de dés ? – Autant que de pattes et d’oreilles !... » Manière ingénieuse, détournée, bien normande, qui peut laisser planer encore un doute, d’annoncer qu’on tient encore six dés en main. Et les rites traditionnels et amusants de la partie de dominos ! Quand, par exemple, un voisin de campagne, un fermier, avait perdu la partie, pendant la soirée, la malice paysanne voulait que les enfants le reconduisent avec une lanterne d’écurie… pour qu’il ne soit pas dévalisé de son gain, en route ! On n’était pas plus ironiquement cruel ! |

||||

|

||||

|

Dans le pays de Caux, dans le pays de Bray, dans tous les coins de Basse-Normandie, on joue la partie de dominos, on taquine l’os, avec autant d’entrain qu’on joue la manille dans le Midi. Les parties passionnées se succèdent sans fin pendant les après-midi dominicales. Pendant la guerre, les bonnes parties de dominos à trois s’étaient un peu apaisées, mais il y a encore quelques vieux dominotiers, qui n’ont pas abandonné leurs parties. A Rouen même, où tous les « porteux » du pays de Caux avaient introduit la partie de dominos parmi tous les négociants de la Côte-d’Or, et il y avait tels cafés de l’ancien cours Boieldieu, comme les cafés Bricque et Mennechet où, le vendredi, on remuait les dés en dégustant une bouteille poussiéreuse de fin bourgogne. On jouait alors la partie à deux, ou à trois, la partie carrée, sans pêche, pioche, talon ou cuisine, qui sont les surnoms des dés inoccupés. La partie à deux a, vraiment seule, du charme. Il n’est pas toujours facile de se rencontrer à quatre qui veulent se battre. Quand on est trois, c’est bien ennuyeux, dit la chanson. Dans ce cas, on a la ressource de jouer avec un « mort », comme au whist, mais un mort au milieu de trois bons vivants, jette toujours un froid… Tout cela revient à dire au surplus, qu’il y a différents moyens de jouer aux dominos : partie de tête-à-tête, chaque joueur prenant six dés ; partie de tête-à-tête à quelque nombre de dés que ce soit ; partie à quatre, chacun pour soi, sans être aux points ; partie à deux contre deux ayant chacun six dés et jouant pour gagner le plus tôt cent points |

||||

|

||||

|

Le nombre des dés s’étend, aujourd’hui, ordinairement jusqu’à vingt-huit, divisés en sept espèces, commençant par le « double-blanc » et finissant par le «double-six », formant 168 points. Mais ne croyez pas qu’il en a toujours été ainsi. L’Académie universelle des jeux ou Dictionnaire méthodique et raisonné de tous les jeux, publiée en 1825, indique que le nombre des dés était parfois porté à 36, divisés en huit espèces, et allant du « double-blanc » au « double-sept », formant 252 points. Ce nombre des dés a même été porté jusqu’à 45, allant toujours du « double-blanc » jusqu’au « double huit », formant ensemble 360 points. Et nous n’assurerions pas qu’il n’y ait pas eu des « double-dix » ! Pour se renseigner sur ces combinaisons assez restreintes du jeu, il faudrait consulter quelques recueils spéciaux ayant trait au noble jeu des dominos, mais cette bibliographie n’est pas très complète. On a chanté cependant les beautés du « double-six » et les ruses compliquées pour parvenir à boucher le jeu de l’adversaire et le contraindre à s’avouer vaincu. |

||||

|

|

||||

|

||||

|

|

||||

|

Un certain L. Jousserandot qui a écrit dans le fameux recueil Les Français peints par eux-mêmes et signé quelques romans Le capitaine Lacuzon et Le Diamant de la Vouivre, vers 1844 a dédié au sculpteur Dantan jeune, l’auteur de notre statue de Boieldieu, fameux dominotier en son temps, une épître intitulée Le Domino qui décrit avec verve ces belles et longues parties, quasi interminables, jouées au pays normand.

Je chante dans mes vers ces joueurs valeureux Qui, par leurs longs efforts, leurs calculs glorieux Emules des savants dont s’honore la France, Du jeu de dominos, firent une science. Une table que couvre une toile cirée Est debout au milieu de la chambre sacrée Et quatre heures sonnants, les adeptes assis Commencent le combat du Blanc contre le Six On a posé. Bravo ! Ce n’est qu’un dé timide Double-deux. Qu’ai-je vu ? Mon jeu, de six est vide Ciel ! On l’ouvre. Malheur ! Je dois boucher le deux. L’adversaire a bouché le six. Oh c’est heureux ! Et mon partner a dit : « Deux partout ! Quelle chance ! C’est de notre côté que penche la balance. On boude, on boude, on boude ! Il m’a rendu le trois. Rien, mais le six paraît pour la seconde fois !! Alors l’émotion est sur chaque visage…

L’épître de Jousserandot n’est pas la seule fantaisie poétique consacrée à la gloire du « Double Six ». Il nous faut citer encore un traité didactique Le jeu de dominos, poème en vers français par G. Bénédit, un petit in-12, paru en 1856, puis Le Traité sur le jeu de dominos par A. Laurent paru en 1858 ; le Salon des jeux, qui donne une description du jeu de dominos ; l’Almanach des dominos par Bonneveine en 1883 ; le Domino et ses patiences par A. Laun, car le Domino, comme les cartes, a ses patiences, c’est-à-dire des… parties fictives qui occupent le temps du joueur solitaire, qui s’exerce et s’entraîne. Faut-il encore citer une combinaison du jeu de dominos, avec le jeu de cartes parue en 1909 le Domino-bridge qui, suivant son auteur Jean Bernac, est une « nouvelle application du jeu de bridge au jeu de dominos » ?

Les lettres n’ont point seules vanté et chanté les douceurs du domino familial. La peinture et le dessin n’ont eu garde d’oublier Les Dominotiers. Aussi bien, les figures attentives, défiantes, perplexes des joueurs n’offrent-elles pas des thèmes tout trouvés à l’observation des peintres ? Les attitudes elles-mêmes, les gestes, la façon de tenir les dominos, de les abriter contre tout regard indiscret, la curiosité des assistants, tout cela on le retrouve dans le Domino à quatre, une charmante lithographie de Boilly, qui excellait dans ces études de physionomie. La scène semble se passer dans le Café de Foy, au Palais-Royal, qui, sous la Restauration, fut le café favori des joueurs de l’Académie du Domino, ou encore dans le Café de Valois, fréquenté par une clientèle de gens tranquilles pratiquant alors le domino. Daumier, lui aussi, a crayonné de nombreuses lithographies parues sous le titre des Dominotiers, où on lit sur les physionomies des joueurs toutes les passions de l’âme humaine. Il nous semble bien aussi que Léandre s’est plu à dessiner et à croquer quelques herbagers ou maquignons bas-normands, en plaude bleue et en casquette, figures rasées et rusées, taquinant les dés dans la pénombre d‘un cabaret villageois.

Reste encore une question assez sérieuse et qui divise encore très fortement tous ceux qui se sont occupés, peu ou prou, des dominos. Qui est-ce qui a bien pu inventer le jeu de dominos, et à quelle date remonte-t-il ? Voilà longtemps qu’on s’est posé le problème, sans pouvoir apporter une solution définitive. Bien entendu, on a voulu voir dans leurs combinaisons ingénieuses, un jeu antique, par exemple un jeu grec, mais on a eu beau lire toutes les descriptions données par Becq de Fouquières dans son Histoire des jeux antiques, on n’a rien trouvé de définitif. le jeu de pétie qui est une combinaison de dés où le hasard a sa part, ne rappelle en rien le noble jeu de dominos. D’autres ont attribué l’invention aux Chinois, aux Hébreux et, avec peut-être plus de vraisemblance, aux Coréens. On a signalé, en effet, jadis, dans le bric-à- brac d’un antiquaire parisien, dont l’étalage se composait surtout d’objets de provenance exotique, un certain nombre de dominos, d’un caractère grossier et étrange. C’étaient des plaques d’os assez petites, 15 millimètres de long sur 9 de large seulement, dont les cavités qui marquaient les points étaient peintes en rouge et en noir et diminuaient au fur et à mesure que le nombre des points augmentait. L’antiquaire qui présentait ce jeu assez singulier, prétendait qu’il provenait de Corée, mais à bien mentir qui vient de loin !... |

||||

|

||||

|

D’autre enfin veulent que les Italiens aient été les inventeurs du jeu et des boîtes de dominos. Toujours est-il que la collection du savant historien des jeux, Henry d’Allemagne, possède de très curieuses boîtes de dominos, ouvragées, ciselées, découpées, qui sont certainement un travail italien de la fin du XVIe siècle. La plupart de ces anciennes boîtes sont en forme de berceaux, tantôt plates et ornées aux angles de quatre petites colonnettes, tantôt d’une forme bombée, mais munie d’un dossier comme un petit lit. Le tout est en os travaillé à jour et orné de petits cercles rouges ou verts et de rosaces quadrilobées. Ainsi que nous l’avons indiqué, ces dominos sont plus nombreux que ceux d’aujourd’hui, et vont jusqu’au double-neuf. Ces boîtes italiennes sont composées de deux casiers longitudinaux et symétriques, qui reçoivent deux jeux différents, un jeu rouge et un jeu noir. A chacun de ces jeux correspondent deux dés de même couleur. Il est donc probable que chacun jouait avec son jeu, un peu à la manière dont se pratiquait le tric-trac.

Ceux qui font remonter le jeu de dominos aux Italiens ont inventé plusieurs anecdotes assez adroitement combinées pour expliquer l’origine du jeu et, en même temps, l’origine du nom. La légende veut, par exemple, rapportait jadis l’almanach de l’Eure, cité dans le supplément du Dictionnaire de Littré, que le mot provienne d’une petite histoire trop amusante pour être vraie.

Des moines appartenant à un des monastères avoisinant le Mont Cassin, en Italie, pour quelques fautes vénielles, ayant été mis dans la cellule de pénitence, taillèrent des carrés de bois, y marquèrent et y gravèrent des points et en firent un jeu en les assemblant.

Sortis de cellule, ils communiquèrent cette distraction, qui leur avait paru si agréable, à tous ceux qui les approchaient et mirent bientôt tous les frères du couvent dans le secret de leur invention. Depuis le prieur jusqu’au portier, tout le monde se passionna pour le jeu. Celui des joueurs qui avait trouvé le moyen de placer tous ses dés témoignait sa satisfaction, comme il est d’usage chez les religieux après une tâche ou un travail quelconque : « Benedicamus Domino ». De sorte que le mot : domino revenant toujours à la fin de chaque partie, finit par désigner un jeu auquel on ne savait quel nom donner. L’Annuaire de l’Eure s’appuyait sur une vieille chronique pour donner cette explication, mais quelle chronique ? demande Littré. Tant qu’on ne l’aura pas citée – car on retrouve la même anecdote rapportée par un chercheur rémois, M. Matot-Braine – l’étymologie amusante restera toujours un peu suspecte, comme toute étymologie anecdotique. Cependant, elle a pour elle, ajoutait le savant linguiste, d’expliquer l’expression : faire domino, terminer la partie.

Il y a encore quelques traditions, non moins ingénieuses, sur l’origine des dominos ; celle qui les fait venir d’une sorte d’aumusse ou de vêtement ecclésiastique, noir et blanc, suivant la saison, dit domino dans plusieurs textes, et enfin celle qui assimile les dés blancs et noirs aux papiers de tentures, nommés dominos.

Mais les dominos à jouer remontent-ils à une époque aussi ancienne ? Tout au plus les trouve-t-on à la fin du XVIIIe siècle et on ne connaît guère de document graphique, antérieur à cette gravure allemande tirée à Augsbourg en manière noire, qui représente un petit maître en perruque poudrée, jouant aux dominos avec une jeune femme assise à une petite table en face de lui. L’idée vint aussi de décorer de motifs semblables, le revers des dominos et on voit à l’Hôtel Carnavalet plusieurs jeux ainsi décorés. Cela rentre un peu dans toutes ces sortes de jeux de dominos décorés : dominos avec « grotesques », comme Géricault aimait à en dessiner suivant la méthode des « cinq points » ; dominos-cartes, avec sujets qui se poursuivent ; dominos ornés de lettres et de syllabes, dits alphabétiques ou calculateurs. Notre distingué concitoyen, M. Chanoine-Davranches, a raconté dans ses intéressantes Notes sur l’origine et l’histoire des Jeux, que vers 1798, les joueurs de dominos se rencontraient dans les salles basses du café Foy et jetaient avec ostentation sur la table, les pièces de leur jeu favori revêtues de lettres dont le rapprochement formait : Vive le roi, la reine et le dauphin. C’était la distraction habituelle de la Jeunesse dorée de Fréron qui deviendront bientôt les Incroyables ! Cela prouve bien que la grande vogue des dominos date de la fin du XVIIIe siècle. L’Improvisateur français, parlant de ce jeu en 1804, disait, en effet :

« Il y a quarante ans seulement que la manie du domino s’est introduite dans les cafés de Paris. C’est une des plus misérables ressources que l’oisiveté ait imaginée, ce qui n’empêche pas d’y jouer des sommes considérables pour aller se pendre après les avoir perdues. »

Ce qui paraît bien invraisemblable.

Où fabrique-t-on les dominos ? Tout d’abord à Paris où les tabletiers de la rue des Gravilliers, en fabriquent de toutes sortes, en os, en verre, en galalithe, avec revêtements de toutes couleurs. Et puis à Méru, dans l’Oise, dans tout ce pays de la petite industrie de la nacre, de l’os, et l’ébène. Ardouin-Dumazet qui a écrit des notes bien curieuses sur Méru, décrit ainsi la fabrication du domino :

Le domino se fait à domicile, presque tout le travail étant exécuté à la main. J’ai assisté à l’achèvement de ces jeux pour lesquels j’avais vu débiter l’os à la machine. Sauf le creusement des trous à teindre en noir, l’opération est très simple : la plaque d’os est collée sur une plaque de bois préalablement plongée dans un bain de teinture noire. On place les rivets qui sont fixés à coup de marteau. On trace au noir les séparations et le domino est achevé. Méru en fait de très grands pour l’Allemagne, de très petits pour la Normandie, où ce jeu est fort répandu. La plus grande partie de la production va en Angleterre.

Les principaux fabricants sont les maisons Angot-Lamy, qui font les jeux et leurs boîtes ; Caplain fils, Deboffe, Pinguet et Ventin, qui font aussi les touches de piano ; Saguez et Deschamps. Enfin plus près de nous, il existe aussi une fabrique à Etrépagny dans l’Eure. N’est-ce pas une preuve suffisante pour gagner définitivement la partie en faveur de la Normandie et pour s’écrier : Domino !

GEORGES DUBOSC |

||||

|

||||

|

LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN NORMANDIE

Par Georges Dubosc Journal de Rouen du 21 décembre 1909

Certes, notre région normande a toujours été à l’abri des grandes perturbations sismiques, si nombreuses sur certains points du globe, souvent éprouvés par de lamentables catastrophes. Au cours des siècles, toutefois, on peut noter différents tremblements de terre qui ont été relevés dans nos vieilles chroniques, toujours prêtes à recueillir les faits qui leur paraissaient mystérieux et dont Farin, notamment, dans son Histoire de Rouen, a dressé une nomenclature que nous complèterons.

Le nombre de ces tremblements de terre - est-il besoin de le dire ? - est en somme fort peu considérable, quand on compare la statistique générale des secousses de tremblements de terre dans le monde entier. |

|

|||

|

Qu’est-ce que nos petites secousses normandes, à côté des mille cent quatre-vingt-quatre tremblements de terre qui ont eu lieu de 1865 à 1873 ; à côté des seize secousses ressenties en Suisse dans la seule année 1881, ou des cinq cents secousses annuelles du Japon, le pays classique des catastrophes sismiques ?

GEORGES DUBOSC |

||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

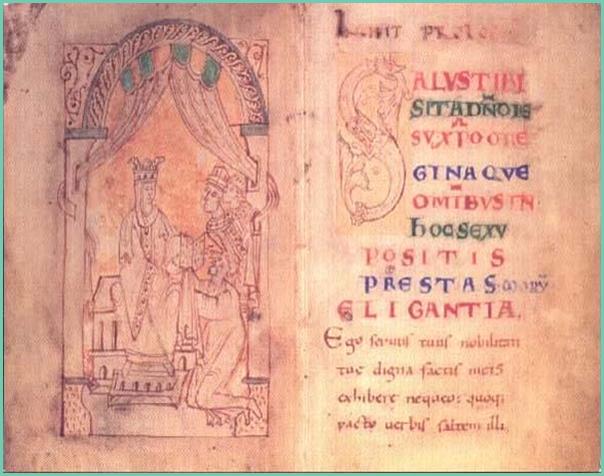

Deux lépreux demandant l'aumône, d'après un manuscrit de Vincent de Beauvais (XIIIe siècle). |

||||||||||

|

Recherches sur les léproseries et maladeries qui existaient en Normandie par Léchaudé d'Anisy, 1772-1857. Publié en 1847

De tous les fléaux qui ont affligé l’humanité, la lèpre est sans contredit la plus ancienne maladie dont l’histoire fasse mention! Elle était connue des Egyptiens, qui la transmirent aux Juifs, comme nous l’apprend l’Écriture-Sainte; et l’ordre que Moïse fit exécuter contre sa sœur, prouve que ceux qui étaient atteints de ce genre de maladie étaient exclus de la société des autres hommes jusqu’à leur entière guérison.

Nos chroniques les plus anciennes font mention de cette maladie, qui a porté indistinctement les noms latins de Lepra , Misellaria ou d 'Elephantia; et en vieux français ceux de Me sel ou Mesiax pour exprimer un lépreux. « Quant Mesiax apele home sain , ou quant li home sain apele a un Mesel ; li Mesiax pot mettre en défense , qu’il est hors de la loi mondaine »

Tous les auteurs qui out parlé de cette maladie eu ont fait des descriptions plus ou moins horribles, et presque tous nous ont peint le lépreux sans espoir, appelant vainement la mort pour mettre un terme à sa triste existence, qui se prolongeait souvent jusques dans un âge très-avancé.

Les lois Lombardes firent, pour ainsi dire, un mort vivant du lépreux, en lui appliquant les effets de la mort civile. Après avoir recouvert ce malheureux d’un linceul et lui avoir fait entendre une messe des morts, suivie du Libéra, on le conduisait dans le cimetière, où le prêtre prenait une pelletée de terre qu’il lui posait par trois fois sur la tête, en lui disant: a Souviens-toi que tu es mort au monde et, pour ce, aye patience en toi. » Il lui était alors défendu d’approcher de personne ; de ne rien toucher de ce qu’il marchandait pour acheter; de se tenir toujours au-dessous du vent, lorsqu’il parlait à quelqu’un ; de sonner sa tartavelle ou cliquette, quand il demandait l’aumône ; de ne pas sortir de sa borde ou tanuière sans être vêtu de la housse ; de ne boire en aucune fontaine ou ruisseau , qu’en celui qui était devant sa borde ; de ne point passer ponts ni planche sans gants ; enfin , de ne pas sortir sans un congé du curé ou de l’official du lieu ). Aussi, voyons-nous un malheureux lépreux, même dans l’aisance , obligé de s’exiler du sein de sa famille, à laquelle il était en horreur , ne pouvoir trouver une retraite qu’en abandonnant la moitié de son bien aux moines. « Cum se Ragierus Fortinus lepra sensisset , « rogavit nos ut eum in nostra suscipientes apud Bellum locum , Cenomanensis, sicut de uno monachorum curam de eo geremus. Quo impetrato donavit ecclesiæ nostræ medietatem quam possidebat , etc.

La politique et la religion s’unirent bientôt pour trouver des remèdes à cette maladie, ou , du moins, pour en arrêter les progrès. Aussi des ordonnances furent-elles rendues, dès les premiers tempsde la monarchie, pour séparer le lépreux de la société. On s’occupa en même temps de pourvoir à leur subsistance, et la piété de nos pères ne tarda pas à élever et à doter cette multitude de léproseries ou maladreries, dont nous voyons encore quelques vestiges auprès des villes ou des principaux bourgs de cette province.

Plusieurs historiens ont avancé que la maladie de la lèpre avait régné, beaucoup plus anciennement en Angleterre qu’en France. Ilss’appuyent sur ce que St.-Finian , de la famille des rois de Munster, en était attaqué lorsqu’il fonda le monastère d’Inis-Fallen , d’où lui vint le surnom de Lobhar ou le Lépreux. 11 est cependant bien évident que nos premiers conciles s’occupèrent particulièrement des lépreux dès le commencement du VI eme siècle, ainsi qu’on le voit dans l’un des canons du cinquième concile d’Orléans, par lequel les pères recommandent aux évêques de prendre un soin particulier de ceux qui seraient atteints de cette maladie. Il en est de même du concile tenu à Lyon en 583, qui recommande également aux évêques le soin des lépreux de leurs diocèses , « afin que « l’église leur fournissant le nécessaire , ils ne puissent avoir aucun « prétexte pour se mêler avec les autres hommes. »

Il est probable que cette maladie se ralentit pendant le VII eme siècle, et même durant toute la première moitié du VIII eme ; car le plus ancien document que nous trouvons en France, après les conciles, ne remonte pas au-delà d’une ordonnance de Pépin, donnée à Compiègne en 757. Elle permettait à la femme saine de se séparer de son mari lépreux.

Charlemagne, par une autre ordonnance de l’an 789, fit pour ainsi dire parquer les lépreux : il leur défendit de se mêler avec le reste du peuple.

Les capitulaires de nos rois nous fournissent aussi quelques ordonnances semblables, destinées autant que possible à arrêter ’extension de ce fléau. Elles s’arrêtent à l’année 929, avec les registres qui les renferment.

La coutume de Normandie et celle du Hainaut contiennent des dispositions qui donnent lieu de croire que cette horrible maladie, déjà très-répandue en France, vers le X eme et le XI eme siècle , ne fut cependant introduite en Normandie que vers le milieu de ce dernier.

Suivant une vieille coutume manuscrite de Normandie « Li mesel (ou lépreux) ne poeut estre heirs à nului, partant que la maladie soit apparoissante communément, mais ils tendront leur vie l’éritage que il avoient ains que il fussent mesel. »

Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie, en faisant établir plusieurs léproseries en Normandie, dans le XII e . siècle, et en stimulant la libéralité de ses sujets pour fonder de semblables établissements , paraît avoir fait quelques règlements pour les lépreux et avoir prescrit des mesures pour les éloigner des villes et des villages ; mais ces divers actes ne nous sont point parvenus.

Dès le commencement du XIII e . siècle, ce fléau avait été tellement multiplié par les croisades qu’il n’y avait pas de villes , de bourgs et même de grandes communes , qui n’eussent leurs léproseries particulières ; et nous voyons Louis VIII léguer par son testament , fait en 1225, cent sous (ou 84 liv. d’aujourd’hui) à chacune des deux mille léproseries de son royaume.

Les coutumes générales, connues sous le nom d’établissement de St.-Louis , contiennent aussi quelques règlements concernant les léproseries et spécialement contre les abus commis par les prévôts fermiers, chargés de l’administration des biens de ces hôpitaux.

Odon Rigaut, archevêque de Rouen , dans ses visites pastorales , et particulièrement Robert de Harcourt , évêque de Coutances , dans ses statuts synodaux de l’an 1294 (2) , nous ont également laissé de curieux documents sur les lépreux et les léproseries de la Normandie.

En 1315, Louis X (dit le Hutin) , crut détruire la mendicité , siège principal de la lèpre , eu permettant aux juifs d’acheter des rotures en se faisant chrétiens ; mais il ne fit qu’augmenter ces deux fléaux , parceque les seigneurs , auxquels ces nouveaux convertis appartenaient, s’emparèrent de leurs biens , sous le spécieux prétexte que la liberté qu’ils acquéraient par ce moyen privait lesdits seigneurs du droit de propriété qu’ils avaient sur la personne même du juif.

Charles VI, par une ordonnance de l’an 1381 , abolit cet usage barbare; mais dix ans après il en rendit une autre, plus cruelle encore , en expulsant ces mêmes Juifs du royaume et en s’emparant de leurs biens.

Néanmoins cette mesure, quelqu’injuste qu’el’e fût , eut cependant un résultat qui en tempéra l’atrocité, puisqu’on doit lui attribuer le peu de progrès que fit cette maladie pendant le XV e . siècle et au commencement du XVIe . Une ordonnance de François I er . , en date du 19 décembre 1563 , prouve, en effet, que cette maladie était alors beaucoup diminuée et qu’une grande partie des maladeries se trouvaient désertes et restaient sans emploi. C’est pourquoi ce prince enjoignit de faire faire un état des biens de tous les établissements de ce genre dont les administrateurs dissipaient le revenu , afin d’en prévenir la ruine ; mais , cette ordonnance ne reçut pas son exécution, et les biens de ces maisons continuèrent d’être dilapidés comme par le passé.

Bientôt après , cette dilapidation vint de la couronne elle-même; et Henry II , pour soutenir la guerre qu’il faisait à Charles-Quint, après avoir mis, en 1552 , un impôt de 25 liv. sur chaque clocher du royaume, ordonna ensuite de s’emparer de tous les biens disponibles des léproseries et maladeries.

Henri IV , par un édit du mois de juin 1606 , ordonna que son grand aumônier, ou ses vicaires-généraux, procédassent à la révision des comptes des fermiers des maladeries , afin d’employer les sommes dont ils étaient détenteurs , à l’entretien et au soulagement des pauvres gentilshommes ou autres officiers et soldats estropiés dans les dernières guerres.

Quelques symptômes de la lèpre s’étant manifestés vers le commencement du règne de Louis XIII, ce prince ordonna, par sa déclaration du 2 octobre 1612, de répartir ces nouveaux lépreux dans les maladeries qui subsistaient encore , et il fit pourvoir à leur subsistance au moyen de pensions que les fermiers de ces hôpitaux furent contraints de leur payer.

Mais bientôt la fainéantise chercha à exploiter, à son profit, ces secours donnés aux véritables lépreux : des vagabonds se firent admettre dans ces tristes maisons, après s’être frottés d’herbes corrosives, qui les faisaient paraître couverts de pustules et d’ulcères les plus dégoûtants.