| |||||||||||||

| Portrait ancien A la mémoire de Henri Dupré. Edité en 1935 UN GRAND CORPS bien charpenté, des yeux d’un bleu calme sous un large front nu, des favoris blancs encadrant des lèvres rases, pincées par un rire intérieur et une longue habitude du silence. C’était un bonhomme qui portait légèrement sur ses robustes épaules ses soixante-quatorze ans, tandis que vos petits vieux d’aujourd’hui sont quinteux et rabougris avant la soixantaine.

|  | ||||||||||||

| Un peu las, dans la canicule, il s’asseyait sur une souche, une pierre moussue, s’épongeait, tirait de ses basques un de ces bouquins jamais achevés : *Gil Blas de Santillane* ou les *Voyages de Gulliver ». Il lisait sous le balancement des cîmes, au sifflement aérien des oiseaux. Une fois, dans le silence des hautes futaies et des fougères, un sanglier débusqua en grognant, s’arrêta à dix pas de l’homme impassible, puis s’enfuit lourdement dans la profondeur des forêts.

Il rentrait le soir pour souper, sans explication, posait sur un bahut son filet de gros cèpes ou de chanterelles cueillis sous bois, et s’asseyait devant son bouillon gras brûlant qu’il refroidissait d’un grand verre de vin.

Il était de ces hommes qui, sans être de mauvais époux, vivent dans le mariage comme dans l’indépendance du célibat.

Sa dame, de dix ans plus jeune, mourut à son retour d’âge. Il l’avait estimée comme honnête femme et bonne commerçante, il la regretta sans la pleurer. Il lui restait de la parenté, une soeur cadette et trois neveux dont un seul avait des enfants ; il était reçu, recevait, considérant ces réceptions comme des obligations de famille.

Dans son magasin, sa réserve digne lui valait le respect de tous ; mais on savait qu’au fond de ses calmes prunelles, entre ses lèvres closes, vivait une ironie froide pour la bêtise et les misères des hommes. A un blanc-bec déconfit, on l’entendait demander, plein d’un sang-froid respectueux : « Avec ou sans sous-cuisses ? » Il apportait les clysopompes religieusement comme des vases sacrés, les remontait avec une précision appliquée d’horloger.

Il s’amusait, intimement, des prétentions aux grâces, aux élégances, de tous les sots orgueils, car à lui, étaient révélées les infirmités secrètes, le bandagiste étant une manière de médecin, qui, sous les mantes des bourgeoises hautaines et les carricks des fats qui posent aux milords, découvre des hernies, des échines disloquées, des nudités lamentables ; il est le confident muet des cocodès qui se soignent, des vieux fêtards qui se sondent….

A soixante-cinq ans environ, ses filles bien mariées, sa femme bien enterrée, son fonds bien vendu, il s’était retiré sur les hauteurs de Bihorel, parce que ce quartier est paisible au milieu de ses vergers et que ce taciturne aimait d’instinct les rues solitaires.

Devant l’âtre où rougeoyaient des braises, il s’abîmait dans un livre de voyages ; et le silence même des hivers coupé des plaintes du vent dans les arbres noirs ou le gargouillis des ruisseaux, sur les pentes toutes ravinées, après les trombes de pluie, lui remplissaient le coeur d’une sorte de mélancolie romantique et confuse…

Après le coucher du soleil, il observait l’occident : le ciel strié de bandes cerise, les grands halos autour de la lune sur laquelle fuyaient les nuées, étaient des présages d’averses ; un rouleau de vapeur légère le matin dans la vallée, c’était un jour limpide et chaud ; ces constatations simples satisfaisaient la simplicité de son âme.

Dans la saison d’abondance, il goûtait une joie délicate et presque artistique à la confection des confitures de « gardes ». Coiffé d’un grand chapeau de soleil, il allait au fond du verger cueillir les lourdes grappes aux groseilliers et la pourpre parfumée des framboises. Pour remplir les pots de cristal, il se souvenait de la recette qu’il avait, de sa main, copiée dans le « Cuisinier Royal » : égrenez, jetez les grains dans du sirop cuit au perlé, laissez frémir le tout sept minutes et passez au tamis ; ainsi votre gelée est d’un rubis diaphane, si odorante et fraîche, qu’on croirait dans la bouche écraser groseille et framboise.

Une fois par mois, il traitait sa famille avec quelques connaissances, et les apprêts du dîner ne lui déplaisaient point. Il achetait souvent une belle alose de Seine, qu’il faisait cuire dans un court-bouillon corsé de cidre doux ; aux environs du mardi-gras, il préparait la pâte aux beignets et aux carêmes-prenants ; il remontait lentement le tourne-broche, et assis sur une bancelle, entre les hauts landiers, sa main rêveuse arrosait la poularde d’un jus doré qui dégoulinait dans la lèche-frite.

Pour épargner du train à cet homme seul, les dames allaient tirer le cidre dans les carafes, rompaient les flûtes et les manchettes de pain, frottaient d’ail les croûtons pour la salade d’escarole ; mais elles chuchotaient derrière son dos qu’il était un peu pingre, parce qu’on ne trouvait pas chez lui, comme chez sa soeur, cette procession de victuailles qui prolonge la jouissance des goinfres et ces fameuses pièces de résistance, barbue à la sauce blanche ou dinde bourrée de farce dont on se pourlèche d’avance les babines et pour lesquelles les dames se réservent. Du poisson, un petit rôti, un légume, un brin de dessert : c’est plutôt juste.

Dans la vaste salle dont les papiers humides se décollaient et où brûlait l’hiver une simple grille de coke, on grelottait devant son potage, jusqu’à tant que la lampe à huile et la chaleur des corps eussent réchauffé la pièce : on buvait le cidre sucré des fermiers de Jumièges, encore qu’il mit un froid sur l’estomac ; les pommes de pigeon, au dessert, glaçaient les dents.

L’été, la famille se plaignait qu’il servît souvent de la viande légèrement avancée : il laissait un gigot trois jours dans son garde-manger pour qu’il fût plus tendre sous ses gencives. Seulement, vous comprenez, dans les chaleurs… la famille faisait la tête. Une vieille demoiselle conciliante murmurait : « Voyons, je vais goûter… c’est moi qui vais dire… eh bien, c’est mangeable ».

Il écoutait les gens bétonner, en affûtant sur le fusil son long couteau, mais de place en place, il fourrait une boutade, une anecdote, un mot pointu dont il dégonflait quelque vanité.

Les enfants avaient leur couvert à part, sur une table de nuit en acajou dont on avait relevé les volets et supprimé le vase. M. Bénetot aimait les questionner de sa place, les trouvant moins bêtes que les grandes personnes. Il arrêtait à temps leur bagout de fontaines, ou relevait des incorrections de langage qui le choquaient, comme un musicien des fausses notes.

Le grand oncle allait déjucher un vieux tome poudreux d’histoire naturelle, l’époussetait en route et l’ouvrait d’un air grave ; s’il avait tort, il le confessait magnanimement, si le livre lui donnait raison, il triomphait sans orgueil : sous le nez du collégien, il soulignait d’un coup d’ongle le texte irréfutable qui lui fermait le bec.

A la grosse mère Coulibeuf qui faisait encore des grâces de vieille chatte, il tendait un Gavarni dans lequel une matrone énorme s’apprêtait à changer de chemise : - « Si tu ne t’en vas pas, Monsieur Charmé, tu vas tout voir ». - Alors, je m’en vas ».

Gâcher la joie des imbéciles était pour M. Bénetot l’unique plaisir qui le retînt dans un monde où la sottise est inépuisable.

On se levait après dîner. Parfois, une invitée admirait en passant un trumeau dix-huitième siècle, un berger avec sa bergère dans un frais bocage bleuâtre ! - « Ah ! c’est charmant ! » L’oncle, ingénûment, de hausser les sourcils et de murmurer : « Je ne sais trop où le berger lui pique sa fleurette ? » Il faisait mine d’examiner avec sérieux la chose. « A un drôle d’endroit ! » Les dames se rapprochaient, écarquillaient les yeux et s’empourpraient en riant.

Aux très longs soirs de juin, on se répandait dans le jardin touffu ; les enfants allaient se bousculer du côté des framboisiers et les personnes d’âge, à petits pas, digéraient sous les derniers feux du couchant qui orangeaient la pelouse…

Les dames lui tapaient dans le dos : « Vieux filou », tandis qu’un sourire goguenard aux lèvres, balançant une lanterne sourde qui, dans les vertes ténèbres vacillantes, éclairait des roses, il reconduisait tout son monde…

Chez sa soeur, rue des Bonnetiers, les réceptions étaient plus à l’étiquette. L’oncle Casimir apportait des fraises ou des mirabelles odorantes et l’arôme des vergers de là-haut entrait avec lui.

Ses neveux l’interrogeaient sur ses voyages et ses souvenirs :

En 67, il avait poussé jusqu’au Mont Saint-Michel et il dépeignait, en termes précis, le rocher sculpté au milieu des flots, le Couesnon qui sépare la Normandie et la Bretagne, et, sur les sables mouvants, le retour de la marée plus rapide qu’un cheval au galop. Derrière ces souvenirs lointains, il en découvrait de plus lointains encore, et les enfants craintifs s’enfonçaient avec lui dans le monde solennel des choses de l’histoire. Il comptait sur ses doigts les régimes tombés : Charles X, Monsieur de Villèle, Louis-Philippe, Ledru-Rollin, ce jobard de Lamartine, Napoléon « petit, petit »… - « Et Victor Hugo, mon oncle, l’avez-vous vu ? » Oui, il l’avait vu, une fois, sur le quai de Caudebec-en-Caux, un jour de mascaret, et il n’y avait point de danger qu’il se trompât sur la date : le 4 septembre 1847. C’était de dos qu’il avait vu le grand homme, penché sur le parapet, les épaules basses et qui semblait pleurer.

Mais, avant tout, on reparlait de sa fameuse traversée qui lui valait auprès des personnes du sexe un renom d’explorateur froidement intrépide ; il avait, en 62, franchi la Manche de Dieppe à Newhaven sur le paquebot à roues, abordé sur la côte britannique et visité Londres (*London* en anglais) à l’occasion de la grande Exposition du Palais de Cristal. Ce nom seul émerveillait les enfants. Il avait séjourné une quinzaine en Angleterre et c’était probablement là qu’il avait pris - par contagion - la mode des « côtelettes » et ces manières flegmatiques. Auprès de la famille enorgueillie, il passait pour connaître à fond le langage et les moeurs légèrement comiques des indigènes d’Outre-Manche.

« Comment dit-on bouteille ? - Bottle, répondait l’oncle sans hésiter. - Et une cuillère ? - A spoon ». Il savait aussi steamer (de steam qui veut dire vapeur), tea, potatoes, goddam, pick-pocket et spleen. Les Anglais, n’est-ce pas, avec leurs rosbifs, mangeaient en guise de pain des pommes de terre bouillies. Les Anglais, par suite des brouillards de la Tamise, avaient naturellement le spleen, sorte d’humeur noire ; alors, quand ils s’ennuyaient de trop chez eux, ils venaient en France pour se distraire. Il savait même une chanson anglaise exprimant ce sentiment d’un fils d’Albion qui avait ainsi repris goût à la vie.

On le suppliait chaque fois de la chanter, mais il n’était pas toujours d’humeur, estimant les chansonnettes un peu ridicules pour un homme de son âge. Cependant, dans ses bons soirs, il se levait, nouait gravement sa serviette, lissait ses favoris, et alors, exagérant ses airs raides, entre des lèvres minces et rasées, aux coins retombants, il fredonnait :

Le lundi, route d’Ernemont, chez M. Lanquetuit, rentier ; le mercredi, rue Jouvenet, chez M. Flambard, confiseur retiré de la confiserie ; le samedi, rue du Champ-du-Pardon, chez M. Bellencontre, officier d’administration à la retraite.

M. Lanquetuit était un grand décharné, aux yeux vairons, au long nez cabossé, avec une bouche découragée dans une face osseuse et pâle : le Chevalier de la triste figure, l’avait baptisé M. Bénetot, qui, le sachant bonapartiste têtu, s’amusait à le faire endêver : « L’oncle et le neveu, le Grand et le Petit, deux belles canailles qui ont ruiné la France ». Il lui apportait des caricatures féroces : le Volant Corse entre deux raquettes, par Cruikshank, et le Sabot Corse fouetté par Wellington ; la Charge, ou le Pétard d’Alfred Le Petit : le Badingoscope et la Ménagerie impériale ; alors, il jouissait froidement de l’effet : le Don Quichotte vous prenait des yeux effarés de grand oiseau bête qui bat des moignons d’ailes, se dressait sur ses ergots et répondait par des coups de bec.

M. Flambard, l’ancien confiseur, montrait une face ronde et glabre de magistrat à pattes de lapin et ses yeux en grosses groseilles brillaient sous le renflement d’un grand front creux. Un rire gras plissait le coin des paupières et fendait la bouche molle. C’était un bonhomme important qui aurait aimé la gloriole, le cérémonial, les décorations. C’est lui qui, à l’inhumation d’un gros industriel en rouennerie, suivant avec ces Messieurs le corbillard à panaches, couvert de tourtes de fleurs, grognait, jaloux : « Ce Duponchel, il en a un char, comme je n’en aurai pas, moi ». M. Bénetot qui marchait devant se retourna : « Si le coeur vous en dit, vous pourriez monter à sa place ».

Le crâne de Bellencontre était poli comme l’ivoire des boules ; une bonne joie coulait de ses yeux pleins d’eau et des trous de ses narines sensuelles où sanguinolaient des filandres. C’était un patriote, un républicain de la première heure. C’était un vert-galant aussi et l’on soupçonnait ce vieux barbon d’enfouir des amours sous le lierre de son logis et de coucher avec sa bonne, une gaillarde qui, sous son caraco d’indienne, cachait des restes avantageux. M. Bénetot lui fredonnait narquoisement en la reconduisant à la brune :

Et couronné par Jeanneton

Sous les abat-jour verts on disputait des parties à la poule ou à la bande. M. Bellencontre, malgré sa graisse, tenait par amour-propre à faire encore le coup de l’officier ; M. Lanquetuit était célèbre pour ses massés et ses rétros, il avait même, une fois, crevé le tapis vert de M. Flambard qui était devenu de la même couleur.

Depuis quelque temps, M. Flambard, entre deux parties, confiait à ses hôtes ses insomnies d’homme en mal de livre. Voilà : il désirait narrer - oh ! sans prétention aucune - ses explorations à travers la Normandie, auxquelles il joindrait de petites poésies fugitives et des mélanges. Il en avait des sueurs la nuit, il sautait du lit pour noter un trait, une rime. M. Bénetot, tout en mettant du blanc, faisait signe au père Bazire, un de ses vieux amis, à face plissée de malin singe, et tous deux s’apprêtaient au rire intérieur. M. Bénetot avait sérieusement engagé l’auteur à donner à ces messieurs la primeur de ses élucubrations.

Ces messieurs furent tout oreilles, rangés sur les banquettes comme un aréopage, le père Bazire esquissait leurs binettes sur son calepin de « Crocis », M. Bénetot opinant gravement du chef en incorrigible pince-sans-rire.

Et du haut de la Hève, où M. l’abbé Coullebois l’accompagnait, il adressait une invocation « à l’auteur de ses jours, j’ai nommé Dieu, qui a créé le monde si grand et devant lequel l’âme s’abîme au fond des eaux salées et de la voûte sans fond du ciel bleu… ». Au milieu d’une page blanche le seul mot Immensité, recopié en belle ronde, évoquait symboliquement la petitesse de la créature en face du Créateur.

Des notations intimes : « 19 Août : Ce matin, devant le chalet de la reine Marie-Christine, Hortense prend son bain de pied ; 22 Août : Nous accompagnâmes ce soir, au bateau de Honfleur, M. l’abbé Coullebois assez enclin au mal de mer. - A Sainte-Adresse, les enfants avaient pêché des moules : « Ces chers petits m’apportèrent ce butin humide des flots ; ce n’est pas la chose, bien sûr, puisqu’il n’y en avait pas en tout pour dix centimes, mais pensant dans leur candeur naïve, ces bons petits coeurs, que les moules ont toujours souri à leur papa. Nous nous en régalâmes… »

- « C’est rudement bien écrit », faisait M. Bénetot, péremptoire.

Pour un homme seul, ces réunions sont distrayantes ; pour un observateur amusé, elles sont instructives. La société ne ressemble-t-elle pas à ces albums farce d’Henri Monnier, d’Honoré Daumier, de Traviès où triomphent les Perrichon et les Joseph Prud’homme prétentieux, à côté de Mayeux, le bossu cynique, de Robert Macaire et de son ami Bertrand ?

M. Casimir Bénetot réprouvait ces facéties et demeurait taciturne. Il n’avait de goût que pour un genre de conversation plus recherché.

Dans sa maison humide, l’oncle commençait à souffrir de rhumatismes. L’ami Bazire, en venant faire sa partie de piquet, lui répétait : « Je ne resterais point ici l’hiver ; il y a de quoi attraper la mort ».

Le bonhomme y était tranquille pour se livrer à ses manies et entasser ses trésors. Ancien intendant du marquis de Belbeuf (intendant… peut-être, soupçonnait M. Bénetot, tout bonnement portier) ; il était veuf aussi depuis de longues années. Sa défunte, un gendarme aux bajoues empourprées, l’avait fait marcher au doigt et à l’oeil ; pas méchante au fond, mais si gueularde que Bazire n’avait soufflé qu’au jour où la mort lui avait clos le bec.

Il n’avait plus de famille, sauf un cousin éloigné, boisselier aux Andelys, mais il s’était fait des connaissances variées qu’il égayait de ses drôleries de vieux loustic. M. Bénetot entre autres, qui le fréquentait depuis trente ans, venait fureter avec lui dans son bric-à-brac et faisait avec lui des échanges avantageux.

Une odeur de « mucre » et de poussières anciennes, dès l’entrée, vous prenait à la gorge. Quand une lame de soleil transperçait l’ombre d’une pièce, on voyait le poudroiement innombrable des atomes flottants.

Quelques brocanteurs du quartier, qui le connaissaient de longue date, lui rachetaient un peu de son fatras, mais plus il vieillissait, plus il s’entourait de ces choses avec un soin jaloux, une passion d’avare. Son rêve, qu’il ne confiait qu’à l’ami Bénetot, était de léguer sa bibliothèque à Gisors, sa ville natale ; il jouissait déjà, dans son orgueil humble et secret, de l’inscription qui perpétuerait sa mémoire d’obscur bonhomme : Legs d’Auguste Bazire. Cette espérance le soutenait dans sa vie cachée de petit rentier qui se prive, qui s’est toujours privé de tout pour ça.

Les deux amis vivaient dans la grande paix de la religieuse demeure, au couvent presque, heureux, voisinant, se montrant leurs trouvailles, leurs trésors secrets, partageant de temps à autre leurs simples repas, méditant le soir sous la lampe des coups savants aux dames ou aux échecs.

Mais les soeurs, dans leur bure, passaient avec calme devant les espaliers, entre le buis des allées en pente, arrachant des liserons, arrosant les marguerites, et une telle paix flottait sur les vergers du cloître que, l’esprit vite ramené à des pensées plus douces, M. Bénetot se prenait à songer une heure durant sur son échelle, écoutant tinter la clochette des offices ou l’angelus du soir, goûtant la sérénité de ces jardins pieux et comme habitués à la prière…

Ses neveux le venaient voir, mais plus rarement, à présent que l’oncle Casimir se sentait trop âgé pour héberger la famille. Sa soeur était décédée, la goutte lui ayant remonté au coeur. Ses filles, désormais grandes madames, lui faisaient visite deux fois l’an par devoir ; elles le trouvaient ridicule de se cloîtrer ainsi, de vivre en ours, sans bonne ni demoiselle de compagnie.

Il n’espérait pas grand’chose de l’affection des enfants ou des neveux, connaissant par coeur la comédie humaine, et que les sollicitudes dont les jeunes entourent les vieux sont des rondes d’animaux félins qui viennent flairer de loin en loin si la proie est mûre pour la mort. Son sourire ironique et froid leur certifiait que non et il jouissait de leur gêne…

Dans une soupente obscure, Bazire faisait de la photographie au collodion et parfois M. Bénetot attendait, immobile au fond des ténèbres rougeâtres, tandis que les plaques baignaient dans le révélateur. Car Bazire, curieux de vues pittoresques, grimpait comme un chat maigre par des escaliers en vis à se rompre le cou, jusqu’aux galeries supérieures de Saint-Ouen, pour croquer des prophètes ou des gargouilles. Dès quatre heures du matin l’été, il se levait et, traînant son appareil monumental, allait poser à loisir et sans gêneurs, encapuchonné d’un voile noir, devant la fontaine de Lisieux, la fontaine d’Aréthuse. Il était fier de son talent, et chez le marchand de couleurs, rue d’Amiens, on voyait en vitrine ses oeuvres : la chapelle Saint-Adrien incrustée dans son roc, ou un cirque en planches abattu par une rafale de mars, avec cette note au crayon : « Panorama égroulé sur le Boulingrin, par un amateur de 72 ans ».

Le matin, le père Bazire descendait avec sa timbale rue Orbe prendre chez la fruitière deux mesures de lait et une régence bien cuite chez le boulanger, un hercule enfariné, qui le saluait d’un bon grognement. Il enjambait le ruisseau qu’alimentent les ruisselets irisés et puants des ruelles à pic. Puis il remontait, frappait à la porte de son ami, toujours sur pied dès patron-minette, partageait le lait et la régence ; M. Bénetot, debout sur le seuil, accueillait d’un sourire mince la plaisanterie prévue : « Ça va-t-il, l’amour et l’appétit ? » - L’appétit allait bien et chez ce grand vieillard sec, la gourmandise survivait parce qu’elle est de tous les bonheurs possibles le seul qui ne trompe point. Quant à l’amour, il avait eu la sagesse de ne jamais lui demander plus que l’amour ne peut donner. A l’ami Bazire, appuyé sur la rampe de bois, M. Bénetot lâchait chaque matin quelque facétie féroce derrière laquelle se cachait peut-être le regret lointain d’une désillusion.

- « Vous vous rappelez l’histoire : une fois vinrent heurter à la porte du Paradis deux individus, deux âmes plutôt : « Ouvrez-nous pour l’amour de Dieu ». - « A quel titre ? fit à l’un d’eux Saint Pierre ». - « C’est que j’ai été marié et que la bourgeoise m’a déjà fait faire mon Purgatoire ». - « Oh ! alors, entre tout de go, mon pauvre vieux », - et le portail du Paradis de s’ouvrir à deux battants. La seconde âme jubilait : - « Et moi, grand Saint Pierre, moi qui ait été marié deux fois ? » - « Toi, fous-moi le camp ! fit le saint en claquant la porte. Le Paradis est fait pour les malheureux, pas pour les imbéciles ».

Faut bien rire un brin. | |||||||||||||

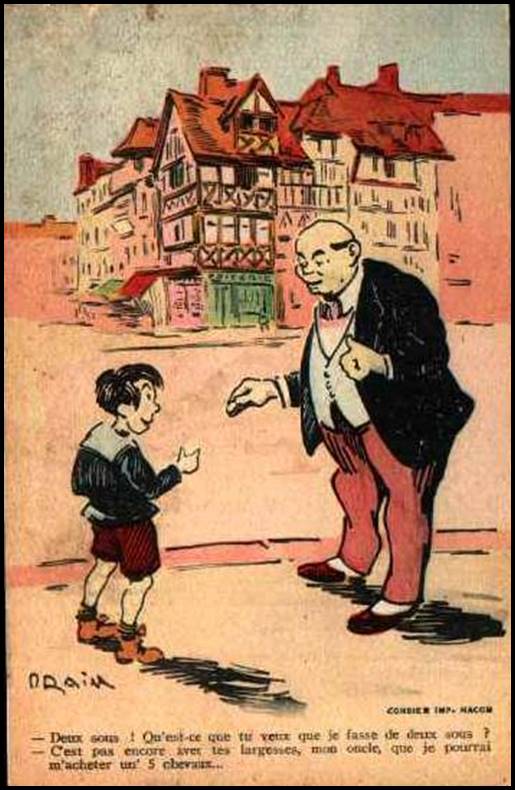

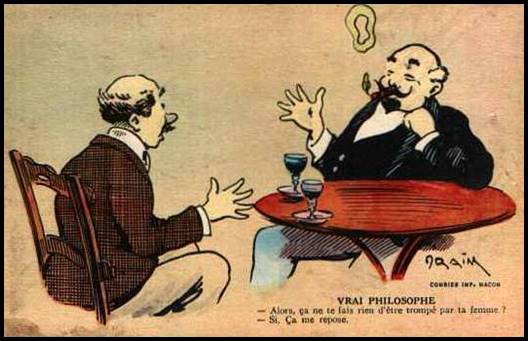

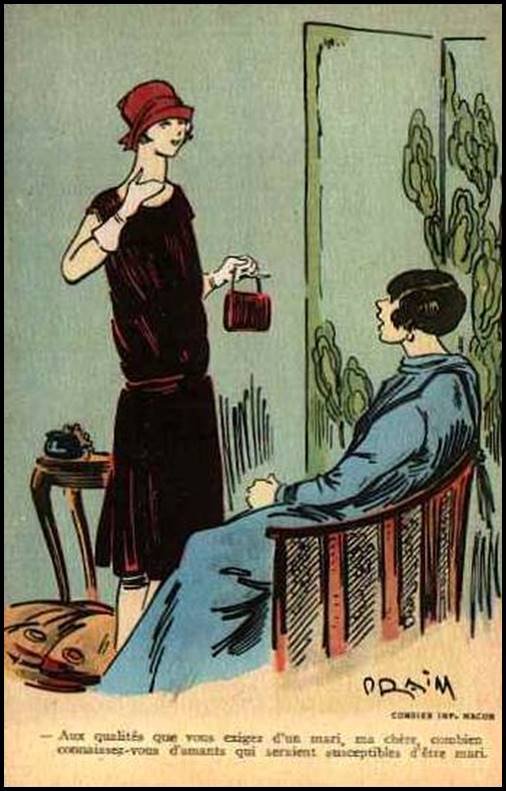

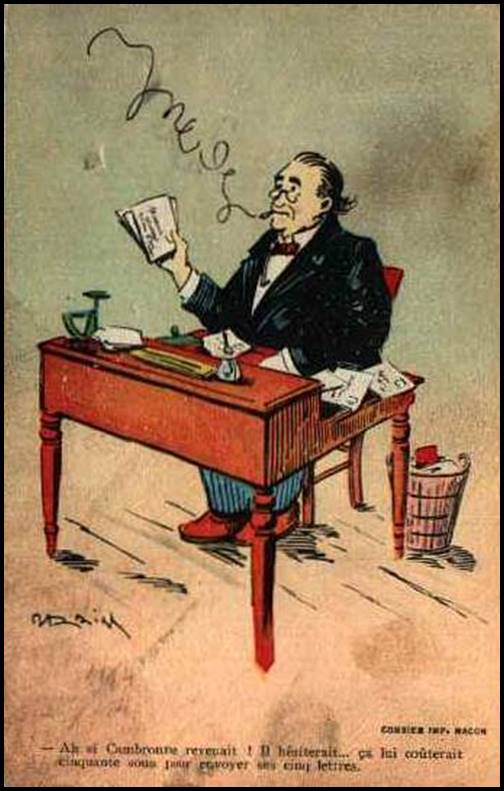

Illustrateur DRAIM, collection CPA LPM 1900 | |||||||||||||

| ||||||||

| Souvent M. Bénetot pénétrait dans le capharnaüm de Bazire qui lui-même ne savait au juste ce qu’il possédait ; son ignorance naïve ne voulait pas savoir pour garder intacte la joie des illusions. M. Bénetot plongeait dans cet océan trouble à la recherche des perles.

Au milieu d’un fatras de gros in-folios en veau à tranches rouges, ou en peau de truie fauve, livres de lois, de comptes royaux, livres en caractères indéchiffrables, peut-être gothiques, peut-être grecs, au milieu de prix fanés provenant de pensionnats pour jeunes personnes, de manuels d’écoliers, de lexiques et de grammaires (il y en avait même une de tamoul et une autre d’hébreu), d’atlas démodés ou dépenaillés, rongés des rats, M. Bénetot avait déniché des ouvrages de médecine ou d’histoire naturelle du XVIe siècle : l’un d’eux de l’Académie de Montpellier, orné de bonnes planches, le ravissait : il décrivait les poissons qui vivent dans les fontaines, les palus, la mer Méditerranée et la mer Océane ; formes étranges ou reconnues : l’arondele de mer, le quarrelet, la dorée ou poisson St-Pierre, les cancres, la raine qui pleut du ciel, les néréides, le monstre léonin et le monstre en habit d’Evesque. |  Illustrateur DRAIM, collection CPA LPM 1900 | |||||||

| A côté des rayons de bouquins, treize parmi quatorze, des plats bleus rustiques en caillou, des ammonites, un gong persan ou arabe, deux globes terrestres, des Boudhas accroupis, un casse-tête néo-zélandais, des sagaies et des masques de guerre et une arme fantastique qui s’ouvrait comme des baleines de parapluie avec des lames aigües et féroces.

Appendu tout au fond, un grand tableau instructif encadré de bois jaune, fort utile à consulter quand on se sentait patraque : « Avec ça, on se passe de charlatans et d’apothicaires », faisait Bazire en levant les épaules. Il contenait des conseils pratiques sous des chromos pittoresques, en cas d’indigestion, de catarrhe, de coliques, d’étourdissements et de torticolis ; on y recommandait, pour les plaies et coupures, du vin sucré et, pour les saignements de nez, du persil haché dans les narines ou une grosse clef dans le dos.

M. Bénetot gardait une affection secrète pour un petit neveu, brave gamin qui venait, après la paralysie subite de son père, de décrocher une bourse au collège.

La mère, Madame Pelletier, se trouvait dans de beaux draps, avec ses deux enfants, garçon et fille, sur les reins. Ses beaux-frères, Léopold et Oscar, faisaient des simagrées : pauvre dame par ci, comme je vous plains par-là ; mais de ces jean-foutre qu’elle avait régalés au temps de l’aisance, il n’y avait à tirer que monnaie de singe.

L’oncle Casimir les connaissait bien ses beaux neveux qui, sans enfants eux-mêmes, n’avaient jamais chéri que leur ventre. Lui, laissait à d’autres les grimaces, mais quand le vendredi, le fils de son métayer s’en venait de Jumièges au marché de la Haute-Vieille-Tour, il lui passait un mot pour qu’il portât à sa nièce deux douzaines treizées d’oeufs frais, ou un pain de beurre avec un quarteron de noix, ou encore, en été, un plein panier de vertes-bonnes. Quand Mme Pelletier l’en remerciait, il écartait froidement les remerciements de la main.

Au Jour de l’An, les deux enfants venaient présenter leurs voeux. Le grand’oncle les recevait, impassible ou narquois. La fillette balbutiait : « Je te souhaite, mon bon oncle, une bonne année… ». - « Couleur de rose, fouille à ta poche si t’as quéque chose », achevait l’oncle impitoyablement. Les enfants en demeuraient interloqués, mais lui, atteignait avec calme deux belles pièces de cent sous qui feraient plaisir à la mère, et deux beaux livres à images qui réjouissaient davantage les gamins : « C’est pour vous instruire », insistait l’oncle. Parfois, le jeudi, il les invitait, mais leur bruit était pour lui une fatigue, et de tempérament il aimait peu les filles ; il n’invitait plus guère que Georges, le jeune collégien.

Ces jeudis-là, le père Bazire descendait, goguenard, tirant de sa profonde des marrons qu’il avait comiquement tailladés, un ivoire ancien représentant un gueux cynique à la Callot, une boîte chinoise compliquée qui en contenait d’autres et d’autres sans fin.

Entre ces deux vieillards pacifiques, l’enfant éprouvait une douceur intime et mangeait avec recueillement.

Mon oncle Casimir l’interrogeait sur ses leçons d’histoire et de géographie. Si Georges parlait de la Gaule romaine, l’oncle rappelait la grande mosaïque découverte à Lillebonne qui était au musée d’antiquités, ou des sarcophages trouvés sous le manoir de Robert-le-Diable, dont il est parlé dans l’Abbé Cochet. Et le père Bazire, tout en buvant à petits coups son eau claire, car il était un peu congestionné, disait qu’à la campagne, en bêchant, il avait cru un jour déterrer une sépulture de Romain, mais qu’à y regarder de plus près, il avait reconnu une auge à cochons.

Si la conquête normande était sur le tapis, l’oncle faisait montre de savoir : les Vikings, sur leurs barques de cuir à proue en dragon, abordaient à l’île d’Oissel ; Rollon faisait suspendre des bracelets d’argent aux branches du chêne à Leu, et nul n’osait les en décrocher ; le duc Robert, du haut de son castel de Falaise, avait surpris au fond du val la belle Arlette lavant son linge à la fontaine. Sur Jumièges, il savait un tas de belles histoires : les fils de Clovis II et de la reine Bathilde, les jarrets brûlés, étendus dans une nef, avaient descendu le grand fleuve au fil de l’eau jusqu’à l’emplacement de la future abbaye ; un bon abbé avait recueilli les énervés royaux : récit très véridique puisque lui-même avait vu, dans l’herbe des ruines, leur image couchée sur leur tombeau : et l’enfant de s’émerveiller.

Quand les propos du collégien surpassaient ses connaissances, l’oncle Casimir faisait avec mélancolie : « Toi, tu es bien montré ; moi, de mon temps, si j’avais été montré comme cela… » et il achevait par un lent soupir.

Le déjeuner était simple, mais appétissant : du saucisson à l’ail que l’oncle allait quérir « à la Crosse » où on le faisait bon, un fricot bien mitonné, des poireaux de Rouen à la crème, une salade de cresson qui purifie le sang ; un double bondon de Neufchâtel dont les deux vieillards raffolaient, et l’on achevait le repas en partageant fraternellement une pomme d’orange.

La table desservie, l’oncle installait l’enfant à son secrétaire dont trois tiroirs restaient mystérieusement fermés ; il y rédigeait ses devoirs, et dans cette atmosphère de paix, les minutes tombaient clairement, comme des gouttes d’eau, d’une vieille horloge armoriée, à gaîne étroite de chêne où courait du feuillage. Entre deux phrases de sa narration, les regards de Georges se posaient sur une estampe où un grand brick enflait toute sa voilure lumineuse à la belle brise des mers anciennes ; une lithogravure piquée de jaune représentait les arceaux de Saint-Wandrille lourds de lierre et le choeur envahi d’arbustes ; deux juments piaffaient, les naseaux en feu (un dessin de Géricault, disait l’oncle) ; un vieux briscart de Charlet contait l’histoire de ses blessures à une marmaille ébaubie. Alignées sur une étagère, se ratatinaient, doucement odorantes, des poires de beurré d’Amalis.

Quand les devoirs étaient finis, on étalait des journaux sur la table et il pouvait ouvrir avec précaution l’énorme album de la *Normandie monumentale* dont il voyait défiler les cathédrales fuselées et les gracieux hôtels Renaissance.

Il parcourut tour à tour les aventures de chasse du baron Munchaüsen (ici, il est emporté par un chapelet de canards sauvages ; là, au fond des mers, un choeur de poissons l’encercle et chante), Robert-Robert et le cousin Lavenette, Jean-Paul Chopart où s’ébouriffent les tignasses de Cham, l’histoire d’un Casse-Noisette de Nuremberg, et ces chers contes de Perrault, où Doré accable la forêt du Petit poucet de ténèbres lourdes d’horreur que troue seule, tout au fond, la petite lumière clignotante…

Dans le Magasin Pittoresque, les pavillons chinois à clochettes sont retroussés aux angles ; on voyage en Valachie, au pays des Moldaves et des Palikars armés de yatagans, des Circassiennes aux longs cils, des bayadères qui dansent en secouant des crotales, sous des mousselines de neige ou des écharpes pailletées d’or.

D’anciens livres sur les océans et les grèves, semblaient s’envoler des nuées de goëlands…

Devant un album de Grévin dont il saisissait mal les légendes, le petit questionnait : « Qu’est-ce que c’est qu’une Lorette ? »

« - Une toile d’araignée pour prendre les mouches et ceux qui les gobent ».

Avec l’oncle Casimir, on ne savait jamais s’il parlait pour rire ou pour de bon.

A côté de ces rêveries d’enfant, le vieillard poursuivait les siennes ; et dans le calme des après-midis, errant dans des voyages intérieurs, muettement il se délectait. Avec un soin infini, il feuilletait les beaux ouvrages et soulevait d’un souffle léger le papier de soie des planches.

Un enchantement silencieux remplissait l’homme en apparence impassible.

Les Fleurs animées de Granville se métamorphosaient en vérité pour lui, la capucine en nonne, le lin en belle fileuse, la tulipe en sultane à robe diaprée. Des violettes, des narcisses coiffent des jeunes filles printanières agenouillées sous les touffes ou penchées sur l’eau ; le chèvrefeuille et le myosotis enlaçaient des jupes à volants crémeux.

Ossian, Walter Scott l’emportaient hors des étroitesses du présent, vers des bruyères sauvages, dans le clair de lune des légendes qui baigne le rêve d’abbayes en ruines et de castels taciturnes où des reines furent prisonnières… Il arpentait dans le vent romantique de la verte Erin les éboulis de la Chaussée des Géants ; la grotte de Fingal s’enfonçait troublante et profonde, telle qu’il l’avait contemplée sur une belle gravure Empire ; il pénétrait en barque, avec un frisson étrange, dans l’austérité des colonnes de basalte, sous les voûtes de cette cathédrale de la mer au grondement prophétique des vagues lourdes de brume…

Les grands voyages de Cook, de La Pérousse et de Dumont d’Urville ouvraient en lui des espaces d’océans inconnus, le Pacifique immense semé d’îles fortunées, de cercles de coraux et de madrépores roses, de sagasses aux flottantes chevelures. Au-dessus des Himalayas dentelés de pics bleuâtres, au-dessus des nuages et du monde, le Gaurisankar vertigineux se dressait à huit mille cent quarante mètres, le géant de la Terre. Le fleuve Amazone à travers des pampas et des forêts vierges bruissantes d’oiseaux-mouches et de mouches de feu, roulait ses nappes d’eau illimitées, pareilles à celles de la mer.

Toussenel, dans son Ornithologie Passionnelle, prêtait aux oiseaux un coeur humain ; Pouchet de Rouen, Emmanuel Liais de Cherbourg dévoilaient les miracles de la nature, les noces mystérieuses des plantes, les amours de deux hauts palmiers que sépare un désert, révélaient les infiniment grands et les infiniment petits, la griffe de la tarentule plus formidable au microscope que celle du lion, l’éclosion de la vie surgissant des eaux du Déluge, les ichthyosaures aux yeux de lune errant sous les mers glauques du monde tertiaire, et dans le vertige des espaces, les étoiles qui peut-être recèlent des vies humaines, les cratères béants des astres morts dans l’éternel nuit glacée…

M. Casimir Bénetot a mis sa dame de compagnie à la porte.

Il en avait accepté une, cédant aux harcèlements de ses filles, de ses neveux, de ses nièces qui lui chantaient : « Ça n’est pas prudent de rester seul pour un homme de votre âge. » On lui avait indiqué une femme très convenable, aux gestes calmes comme une religieuse. | ||||||||

|

| ||||||||

| Sans bruit, elle tournait dans les pièces, passait le plumeau, mettait le couvert, puisque Monsieur tenait à faire sa cuisine, lavait les quelques assiettes ; puis, tout remis en ordre, elle s’asseyait dans la salle près d’une fenêtre à son bloquet, et le jour pâle de la cour tombait sur la longue dentelle blanche. Comme elle était dame de compagnie, elle s’imaginait qu’elle devait lui tenir société et le sauver de l’ennui. A mi-voix, elle l’entretenait de la foule dans les rues ce beau dimanche de Pentecôte, des processions interdites en ville (miséricorde de Dieu !) de son gendre qui avait eu au pouce un mal d’aventure, d’un beau mariage à Saint-Nicaise, et de la chétive figure du brument…

M. Bénetot, dans son vieux fauteuil Louis XIII, une grosse Bible à gravures sur les genoux, répondait par des hochements de nez, des « C’est étonnant » ou « C’est plus que probable ». Mais, comme, tous sujets épuisés, elle parlait des chaleurs étouffantes qu’il faisait après la froidure de la semaine passée, il avait relevé la tête, les yeux fixes et de sa bouche pincée de dédain, il avait laissé tomber ces paroles glaciales : « A quoi riment ces propos oiseux ? on ne se nourrit pas de vent ». |  Illustrateur DRAIM, collection CPA LPM 1900 | |||||||

| M. Casimir Bénetot a mis à la porte la dame de compagnie pour s’être permise de troubler son silence et ses rêves…

Dans la grande maison muette, règne plus de paix que dans le couvent voisin. Le père Bazire s’en est allé chez son cousin des Andelys, après avoir fait un domino final avec son vieil ami. Trois jours, c’était un voyage pour lui qui ne s’absentait guère.

Le grand silence dort comme l’eau d’un étang. Personne ne s’inquiète de ce grand silence. Le boulanger n’a pas vu M. Bénetot ; mais M. Bénetot est connu pour ses habitudes casanières : il fait partie du couvent cloîtré.

Et le père Bazire est rentré par un soir de crassin. A la porte de la rue, il a décrotté soigneusement ses souliers qu’alourdit la boue de novembre, et de son vieux paletot mouillé sort une odeur d’automne, de feuille morte et de pluie fine sur les champs. Dans son « sac à malices » il rapporte des reinettes de Caux, un écritoire en Vieux-Rouen, et un vieux Christ des campagnes en os de mouton. Sur le palier carrelé, il jouit à l’avance du plaisir d’épater un peu l’ami Bénetot qu’il admire et redoute.

Toc, toc, toc, les trois petits coups convenus à la porte, sur laquelle - mais pourquoi ? - la clef est restée dans la serrure. D’ordinaire, M. Bénetot s’enferme et, méfiant, ne vient ouvrir qu’après avoir reconnu son monde. Mais cette fois, une voix lointaine, mince et sèche comme un craquement d’étoffe, donne l’ordre d’entrer…

Au milieu de la chambre sans feu, M. Bénetot est assis dans son fauteuil et, devant lui, sur une sorte de lutrin, sa grosse Bible est ouverte au livre de Job !

Les mots passent en sifflant entre ses dents serrées :

- Si vous étiez arrivé une heure plus tard, j’avais fini. - Fini de quoi faire ? - De mourir.

Bazire s’affole et bredouille : consulter son tableau des maladies, appeler le médecin, faire chauffer quelque tisane. Mais M. Bénetot coupe court d’un petit geste qui veut peut-être dire que pour un homme de son âge, il n’est pas besoin de tant de cérémonies et que c’est le moment de filer à l’anglaise. Pendant qu’il peut encore parler, il explique seulement qu’il veut qu’on l’aide à gagner son lit.

Mais à peine si Bazire l’a soulevé qu’il s’écroule sur le carrelage. La mort qu’il souhaitait belle s’acharne à l’accabler d’inutiles laideurs. Il se ressaisit pourtant une seconde, comme si, dans la machine usée, la raison claire n’abdiquait pas encore. Les paupières se sont relevées sur les yeux d’un bleu froid. Trois mots sont tombés de la bouche torse : « Personne… Georges… Vous… » La main s’est allongée jusqu’à rencontrer la main du pauvre vieux Bazire qui sanglote…

Ainsi délogea sans bruit, pour continuer ses songeries dans plus de silence encore, un observateur silencieux du grand Guignol universel. Il laissa un peu de lui-même au fond du coeur d’un vieillard et dans le coeur pensif d’un enfant. C’est tout. | ||||||||