| SAINT DENIS LE VETU CC 49.9 du canton de Cerisy La Salle |

| NOTICE HISTORIQUE SUR SAINT DENIS LE VETU 36/40 |

|

| Une paroisse Normande Par l' Abbé E. Quinette Paru en 1889

- 5° L'époque contemporaine 3/7 depuis 1803 jusqu'à nos jours. (1889 lpm) |

| II - Réformes plus importantes depuis 1837 à 1879 -1/4 | |||

|

Le 7 mai 1837, M. Jean-Baptiste Hébert prenait possession de la cure de Saint-Denis-le-Vêtu. Il était originaire de Tourneville (Montmartin-sur-Mer). Il fut d'abord professeur au Petit-Séminaire de Mortain, puis vicaire à Saint-Pierre-de-Coutances ; c'est de là qu'il fut appelé à la cure de Saint-Denis-le-Vêtu. C'était un prêtre capable, zélé et instruit. Arrivé à Saint-Denis, il y trouva malheureusement quelques abus, et il voulut les attaquer de front : c'est ce qui mécontenta l'administration de Saint-Denis.

La fabrique était illégale ; il voulut, en 1838, la faire légaliser par les autorités compétentes, c'est-à-dire par l'autorité épiscopale et l'autorité préfectorale. Le choix de M. le Préfet se porta sur M. Guillaume Pennier, capitaine en retraite, chevalier de la Légion-d'Honneur, et sur Jacques Osmond-Lesprès ; celui de Mgr l'Evêque, sur MM. André Leroux-Lelongpré, Hippolyte-Michel Boudier et Aimable-François Leroux-Beaupré. M. le capitaine Pennier fut nommé trésorier. Quelques jours après, M. le curé de St-Denis-le-Vêtu, muni d'une ordonnance de Mgr Robiou, évêque de Coutances, rassemblait au presbytère ses fabriciens et leur lisait une lettre de l'Evêché concernant la reddition des titres et papiers de la fabrique demeurés aux mains de l'ancien trésorier. Celui-ci rendit ses comptes un mois après. M. le curé révisa les billets illégaux qui avaient été faits par les trésoriers durant la constitution illégale de la fabrique.

Outre cette réforme, la paroisse lui doit une instruction solide, persévérante et persuasive. Ce fut lui qui érigea, à St-Denis-le-Vêtu, les statues actuelles de la sainte Vierge et de saint Joseph. Il fit un bien réel, au point de vue spirituel, durant sa cure, qui, malheureusement, fut de courte durée.

Il eut pour vicaire M. l'abbé Parrain, qui resta à St-Denis pendant douze ans. M. l'abbé Hébert eut à lutter contre les paroissiens pour la sonnerie des cloches : Mgr Robiou, évêque de Coutances, ayant obtenu du gouvernement un tarif légal, voulut faire appliquer ce tarif dans les paroisses de son diocèse. Beaucoup de ces paroisses résistèrent ; St-Denis-le-Vêtu s'entêta dans cette résistance. M. Jean- Baptiste Hébert, ne pouvant arrêter le flot du mécontentement, aima mieux demander son changement que de faire face à la tempête, et il fut nommé curé-doyen de Montmartin-sur-Mer. Peu de temps après son installation, il mourut en disant la messe, frappé d'une apoplexie foudroyante. On peut dire de lui qu'il fit le bien partout où il passa. Il prépara la voie des grandes réformes à M. l'abbé Gougeon, qui lui succéda en 1839.

M. Charles Gougeon, né à Céaux en 1803, appartenait à une de ces familles patriarcales de petits cultivateurs, où les vocations ecclésiastiques éclosent le plus souvent comme une bénédiction réservée à la pureté des moeurs et à la mâle simplicité de la foi.

Il perdit, tout jeune, son père, dont il vénérait la mémoire. Sa mère lui restait, et elle réalisait le type de la femme forte, douce, patiente autant qu'énergique. Il la perdit bientôt, ainsi que plusieurs de ses frères. Après avoir fait ses études au collége d'Avranches et son cours de Grand-Séminaire à Coutances, il fut ordonné prêtre en1821, nommé vicaire à Milly, puis à St-Hilaire-du-Harcouët et à Barenton, où il a laissé un précieux souvenir de son passage. A Barenton, en particulier, il accomplit une mission difficile

Quand il y arriva, M. l'abbé Abraham, curé-doyen de cette paroisse, prêtre d'un immense talent, confesseur de la foi, vénéré et admiré de tous ceux qui le connaissaient, n'avait plus assez de force à dépenser dans une paroisse pleine de foi qui demandait beaucoup de zèle et d'activité. M. Gougeon, prié avec larmes de se charger de la conscience de ce prêtre éminent et d'ailleurs exemplaire, crut de son devoir de lui imposer préalablement l'obligation de se démettre de ses fonctions, et il fut obligé de se faire une violence dont il disait qu'elle avait été le plus pénible sacrifice de sa vie entière [87].

Ce fut ce prêtre énergique que l'autorité épiscopale envoya à Saint-Denis-le-Vêtu. Il arrivait à une époque difficile. Mais il n'était pas homme à se laisser arrêter par les obstacles, il n'avait pas peur : « Je ne crains que Dieu, » répétait-il souvent. Mais aussi son âme était-elle craintive, presque jusqu'à l'excès, devant ce Dieu de majesté dont les jugements le saisissaient jusqu'au tremblement physique.

A son arrivée à Saint-Denis, la fabrique se reconstitua : M. Auguste Deslandes, percepteur, en fut élu trésorier ; il garda cette fonction jusqu'en 1844. A cette époque, M. Hippolyte Boudier le remplaça et fut trésorier jusqu'en 1873.

|

| SAINT DENIS LE VETU CC 49.9 du canton de Cerisy La Salle |

| NOTICE HISTORIQUE SUR SAINT DENIS LE VETU 37/40 |

|

| Une paroisse Normande Par l' Abbé E. Quinette Paru en 1889

- 5° L'époque contemporaine 4/7 depuis 1803 jusqu'à nos jours. (1889 lpm) |

| II - Réformes plus importantes depuis 1837 à 1879 -2/4 |

|

M. Gougeon ne fit pas tout d'abord exécuter de grands travaux ; il attendit que les esprits se fussent calmés : car, malgré la vivacité et l'énergie de son caractère, il savait se contenir, quant il s'agissait de la gloire de Dieu.

Tout, dans sa conduite, tendait à ce but, et même l'exubérance de franchise et de jovialité que certains pourraient lui reprocher, n'était chez lui, vu l'ensemble de sa vie, qu'un moyen d'attirer les âmes à Dieu. Il agissait envers son peuple comme un bon père qui aime en même temps qu'il châtie ses enfants ; il avait étudié la manière de ramener ses brebis au bercail : il s'est servi de la verve gauloise, de « la nature vive et primesautière, » que Dieu lui avait donnée. Sans doute il n'a pas suivi en cela les chemins battus, et il est plus admirable qu'imitable. Il a réussi, au moins dans l'ensemble, à faire de la population de Saint-Denis une population foncièrement chrétienne ; un autre, il est vrai, aurait bien pu échouer en employant les mêmes moyens. Cependant il établit des oeuvres durables, que tout autre prêtre zélé peut fonder : je veux parler des confréries du Sacré-Coeur de Jésus, du Saint-Coeur-de-Marie, de saint Joseph et du Scapulaire. Mais surtout il fonda la congrégation des Enfants de Marie et celle des Mères chrétiennes ; il rendit toutes ces oeuvres florissantes et fructueuses, grâce aux soins assidus qu'il leur donnait et au zèle avec lequel il les encourageait. Il fit prêcher souvent, à la congrégation des Enfants de Marie, des retraites qui ranimèrent la piété et formèrent une génération de femmes vraiment chrétiennes. En outre, il donnait à sa paroisse plusieurs missions. Deux furent particulièrement remarquables : l'une fut prêchée par M. l'abbé Gilles, son vieil ami d'enfance, alors missionnaire diocésain et ensuite curé-doyen de Barenton ; il avait pour collaborateur M. l'abbé Gosse, actuellement curé de Saint-Cyr-du-Bailleul. L'autre fut prêchée à la fin de sa cure par M. l'abbé Leroux, actuellement curé-doyen de Beaumont, et par M.l'abbé du Mesniladelée, alors curé de Montchaton, actuellement curé de Muneville-sur-Mer. Ces deux missions ont laissé un souvenir précieux et durable dans la paroisse. M. l'abbé Gougeon avait une tendre dévotion pour la Très-Sainte-Vierge, et il cherchait à l'inculquer dans les âmes de ses paroissiens. Il dirigeait ces âmes d'une manière admirable ; aussi avait-il un nombre considérable de pénitents de sa paroisse et des paroisses voisines.

Sa foi était vive et communicative ; on la voyait éclater surtout au saint autel ; la sainte Eucharistie l'attirait tout entier, et c'était la forme vivifiante de sa piété, qui fut toujours très tendre. Sa charité était grande pour Dieu et le prochain : les pauvres étaient sa famille de prédilection ; « il ne put jamais être sévère envers eux et il se dépouilla constamment en leur faveur [88]. » Il rétablit en 1840, à Saint-Denis-le-Vêtu, le bureau de bienfaisance aboli à l'époque de la Révolution.

Beaucoup de jeunes gens lui doivent leur instruction ou leur apprentissage. Il favorisa aussi les vocations ecclésiastiques. Durant sa cure, on remarque, parmi les prêtres originaires de St-Denis, M. l'abbé Frédéric Delarue, curé d'Esglandes, l'une des trois paroisses de Pont-Hébert ; M. l'abbé Girot, prêtre d'une science profonde ; il fut d'abord professeur de mathématiques au Collége et Petit-Séminaire de Saint-Lo, puis curé de Pirou, et enfin aumônier de l'hospice de Villedieu, où il est décédé en 1885. M. l'abbé Girot a fait, en 1884, une fondation dans l'église de St-Denis-le-Vêtu, sa paroisse natale ; cette fondation consiste en une rente donnée pour faire une mission à St-Denis, au moins tous les dix ans ; ce prêtre zélé continuera ainsi de sauver des âmes après sa mort, en même temps qu'il contribuera à procurer à la sienne le repos éternel, si elle ne l'a déjà en partage.

Ce fut surtout à la fin de sa cure que M. Gougeon put réunir autour de lui un grand nombre d'ecclésiastiques de sa paroisse ; ce fut, pour ainsi dire, sa couronne de gloire sur la terre, avant d'aller recevoir celle du Paradis.

M. l'abbé Lepoultel, curé de Notre-Dame-du-Roule (Cherbourg), ancien aumônier de la marine ; le Révérend Père Achard de Leluardière, professeur au Petit-Séminaire de St-Lo, prêtre de l'Oratoire ; M. l'abbé Hardy, curé actuel de Rouffigny (Villedieu) ; M. l'abbé Loisel, curé de Bréville (Bréhal) ; M. l'abbé André, vicaire à Courcy (Coutances), tels sont les ecclésiastiques dont M. l'abbé Gougeon guida les premiers pas dans la vie sacerdotale.

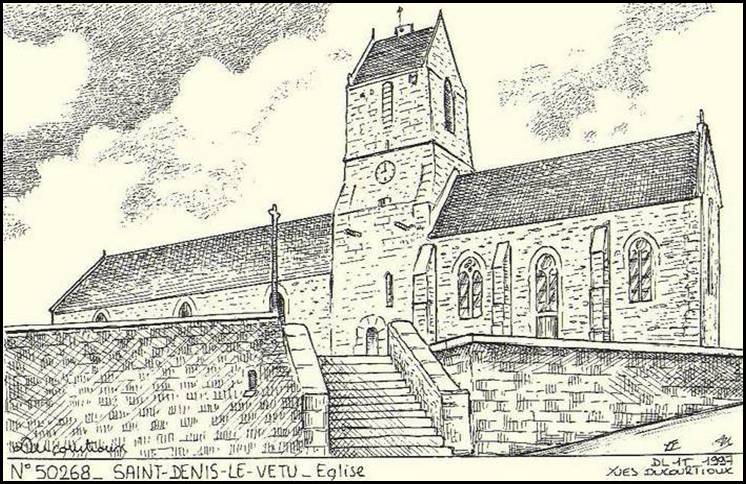

Eglise et presbytere de Saint Denis le Vêtu, CPA collection LPM 1900 |

| SAINT DENIS LE VETU CC 49.9 du canton de Cerisy La Salle |

| NOTICE HISTORIQUE SUR SAINT DENIS LE VETU 38/40 |

|

| Une paroisse Normande Par l' Abbé E. Quinette Paru en 1889

- 5° L'époque contemporaine 5/7 depuis 1803 jusqu'à nos jours. (1889 lpm) |

| II - Réformes plus importantes depuis 1837 à 1879 -3/4 |

Dans ses dernières années, l'on voyait éclore d'autres vocations sacerdotales qui se sont réalisées sous la cure de son successeur, M. l'abbé Huvé : nous voulons parler de M. l'abbé Périer, professeur de mathématiques au Petit-Séminaire de Saint-Lo, et de M. l'abbé Besneville, professeur au Petit-Séminaire de Mortain.

M. Gougeon favorisa aussi les vocations religieuses, et plusieurs jeunes filles ont embrassé, durant sa cure, la vie du cloître.

Tout en s'occupant du spirituel, il ne négligea point le temporel. En 1853, il agrandit l'église : ce travail, qui aurait peut-être pu être exécuté dans de meilleures conditions, a du moins permis à ses paroissiens d'assister en plus grand nombre aux cérémonies du culte.

Il renouvela tout le mobilier de l'église, construisit la sacristie, établit le maître-autel et exécuta divers autres travaux à l'église.

Auparavant, en 1846, il avait fait acheter deux cloches et fait refondre l'ancienne.

Pour raviver la foi dans la paroisse, il fit ériger de nouveau la plupart des anciennes croix abattues pendant la Révolution et y en ajouta même d'autres. En 1860, il fit réparer une petite croix, près le village des Iles.

En 1865, il fit relever, près de Roncey, la croix Fériale, dont il ne restait que le palier : Mme veuve Aimable Néel donna cinquante francs et M. le curé donna cent francs. En 1867, il a établi une croix en granit près du manoir appelé le Châtel : M. Delarue-Duclos a donné l'emplacement, et Mme veuve Lehodey, du manoir de Laulne, en a payé quarante-trois francs ; M. le curé a donné cent cinquante francs. En 1859, un Calvaire avait déjà été établi par ses soins sur le terrain donné à la cure par M. l'abbé Fauchon : ce Calvaire a coûté huit cents francs ; une souscription des paroissiens a rapporté quatre cents francs, et M. Gougeon a payé le reste. Dans ses dernières années, ce curé si plein de foi et de zèle a fait élever, sur la route d'Ouville, une nouvelle croix dite de la Mauvillière ; M. Hercent-Lelongpré a donné l'emplacement.

Avant de terminer le récit abrégé de cette vie de M. Gougeon, disons un mot de ses bienfaits envers sa famille, cruellement éprouvée : M. Gougeon fut la providence de ses parents comme il l'était des pauvres de sa paroisse ; quelques-uns des membres de sa famille lui durent leur éducation complète. Un de ses petits-neveux, très bon chrétien, est actuellement banquier à Honfleur ; il possède, à St-Denis-le-Vêtu, une propriété où il vient passer chaque année une partie de l'été.

M. l'abbé Gougeon a certainement passé à St-Denis en faisant le bien : aussi sa mémoire est-elle toujours en bénédiction et le sera-t-elle longtemps dans la paroisse : Memoria justorum in benedictione erit.

Il eut d'abord pour vicaire M. l'abbé Parrain, pendant huit ans et demi. Ce digne prêtre est mort curé de St-Maur-des-Bois (St-Pois). M. l'abbé Vichard lui succéda et demeura environ quinze ans à St-Denis-le-Vêtu, où sa mémoire est demeurée pleine de sympathie et de respect ; il fut d'abord nommé curé de Nouainville (Octeville), puis de Nay (Périers), où il est mort, après avoir joui de l'estime de tous les honnêtes gens. Il eut pour successeur M. l'abbé Ludovic Mustel, né à Muneville-sur-Mer, actuellement rédacteur de la Revue Catholique, de Coutances : cet ardent défenseur des droits de Dieu et de la religion catholique fut, pour ainsi dire, l'alter ego de M. l'abbé Gougeon, dont il a conservé un souvenir de vénération. M. Mustel fut deux fois nommé vicaire à St-Denis, en 1862 et à la fin de 1869 ; dans l'intervalle, au commencement de 1869, M. l'abbé Lepesteur fut vicaire à St-Denis-le-Vêtu ; il est actuellement curé de Fontenay (Mortain).

Au mois de juillet 1870, M. l'abbé Adam, né à Coutances, remplaça M. l'abbé Mustel ; il fut nommé, à la fin de1873, vicaire à Bricquebec ; de là il fut appelé à la cure de Maupertuis, et récemment il est revenu près de St- Denis, à Trelly, dont il est curé à l'heure actuelle.

Il eut pour successeur M. l'abbé Gillette, qui fut, en 1876, nommé vicaire à St-Sauveur-le-Vicomte, puis curé à Les-tre (Montebourg), et enfin à Plomb (Avranches), où il est actuellement.

M. l'abbé Boizard le remplaça. Il fut, en 1879, nommé vicaire à Ponts-sous-Avranches, et il est actuelle-ment curé de Bouillon (Granville).

|

| SAINT DENIS LE VETU CC 49.9 du canton de Cerisy La Salle |

| NOTICE HISTORIQUE SUR SAINT DENIS LE VETU 39/40 |

|

| Une paroisse Normande Par l' Abbé E. Quinette Paru en 1889

- 5° L'époque contemporaine 6/7 depuis 1803 jusqu'à nos jours. (1889 lpm) |

| II - Réformes plus importantes depuis 1837 à 1879 -4/4 |

|

Sous la cure de M. Gougeon, le 19 juillet 1842, eut lieu à St-Denis le mariage entre messire Pierre-André- Marie-Godefroy Achard de Leluardière, et noble demoiselle Caroline-Suzanne-Thérèse Le Conte de Montmartin.

M. Achard s'établit à St-Denis, au manoir de Bosville. La famille Achard est une très ancienne famille de Normandie, originaire du pays de Domfront.

Parmi les compagnons de Hugues de Vermandois à la première croisade, en 1096, on cite le nom d'Achard de Montmerle, vieillard aux cheveux blancs, que les Trouvères appellent le Nestor de la Croisade [89].

Un membre de cette famille, le bienheureux Achard, d'abord abbé de St-Victor, à Paris, fut nommé, en 1161, évêque d'Avranches. On lui attribue plusieurs traités restés manuscrits, entre autres : De tentatione Christi et de divisione animoe et spiritus. Henri II, roi d'Angleterre, avait pour lui une estime particulière, quoiqu'il fut l'intime ami de saint Thomas de Cantorbéry. Il tint sur les fonts baptismaux Aliénor, sa fille, depuis épouse d'Alphonse IX, roi de Castille. Il mourut en odeur de sainteté en 1171, quelques mois après le martyre de son ami saint Thomas Becket, archevêque de Gantorbéry et primat d'Angleterre. On fait mémoire de lui le 10 octobre [90].

M. Pierre Achard, qui vint s'établir à St-Denis-le-Vêtu, était un homme d'une foi robuste et d'un courage chevaleresque : on voyait vraiment revivre en lui un des anciens chevaliers de la croisade ; c'était un de ces hommes de caractère qui deviennent rares à notre époque. M. Achard était un homme de principes et il a toujours été ferme dans la ligne de conduite qu'il s'était tracée. Il est décédé pieusement dans son manoir de Bosville, le24 octobre 1887, âgé de 82 ans.

Madame Achard, décédée avant lui au mois de janvier 1883, était une femme d'une aménité et d'une piété remarquables.

M. Henri Achard de Leluardière, récemment décédé, était docteur-médecin ; il avait épousé une demoiselle de la Perrelle, de Saint-Amand, près Thorigny. C'était, à l'exemple de son père, un homme ferme dans ses convictions ; il a supporté avec une rare énergie le cruel mal qui l'a emporté dans la tombe.

Le R. P. Achard, prêtre de l'Oratoire, est professeur de seconde au Petit-Séminaire de Saint-Lo.

M. Louis Achard et Mlle Ernestine Achard de Leluardière sont demeurés au manoir paternel, à St-Denis-le- Vêtu : M. Louis Achard est président de la fabrique et conseiller municipal. Mlle Achard est présidente des Enfants de Marie et édifie par ses vertus la population de Saint-Denis.

La mère de Madame Pierre Achard, Mme Le Conte de Montmartin, a fait, le 31 décembre 1841, une fondation à la cure de St-Denis-le-Vêtu ; elle consistait en une rente de 115 francs, à charge de célébrer cinquante-sept messes basses aux intentions de la donatrice et de toute sa famille.

Le 14 avril 1846, Mlle Sophie de Boisroger faisait également une fondation à la cure ; cette fondation consistait en une rente de cent cinquante francs au capital de trois mille francs, à charge de faire célébrer à perpétuité, chaque semaine, une messe basse pour elle et toute sa famille.

M. Sinésius Prée, ancien notaire et maire de Thorigny, parent du côté de sa femme des demoiselles du Perron de Boisroger, hérita du château et du domaine où elles résidaient ; il vint s'y établir avec trois de ses filles. M. Prée était un homme foncièrement chrétien, et les habitants de St-Denis, mais surtout de Thorigny, ont pu apprécier son bon sens exquis et son rare talent pour les affaires. Il sut se faire craindre même de ses adversaires, et M. Léonor Havin, ancien député de la Manche et conseiller municipal de Thorigny, se laissa quelquefois dominer par l'ascendant de M. Prée, premier magistrat de sa commune. Cet homme de bien est décédé à St-Denis-le-Vêtu, au mois de février 1879. Une de ses filles est actuellement religieuse au couvent des Augustines, à Coutances, et porte le nom de Soeur Saint-Antoine.

Ses autres filles, mesdemoiselles Berthe, Alice et Antoinette, sont encore actuellement à St-Denis et se font remarquer par leur zèle pour les bonnes oeuvres.

Parmi les bienfaiteurs de la paroisse de Saint-Denis durant la cure de M. Gougeon, l'on ne pourrait passer sous silence le nom des demoiselles de Gouberville ; bien qu'elles habitassent ordinairement le château de Quesney, elles avaient néanmoins un pied-à-terre au bourg de Saint-Denis ; elles ont été, pendant plusieurs années, la providence des pauvres de cette paroisse, et elles ont fait des dons considérables à l'église de Saint-Denis.

Sous la cure de M. l'abbé Gougeon, outre les fondations que nous avons citées, il y en eut encore un grand nombre d'autres qui furent constituées. Il excitait beaucoup au culte pour les morts, et actuellement ce culte est un des traits distinctifs de la paroisse.

M. l'abbé Gougeon mourut au mois de juin 1879 et alla recevoir la récompense de ses travaux. Une grande foule, attristée jusqu'aux larmes, assista à ses obsèques, et les soixante enfants de Marie suivaient son cercueil, précédées de leur bannière en deuil.

Le 1er novembre 1886, M. l'abbé Mustel, un de ses anciens vicaires, a béni son magnifique tombeau en granit, donné par les paroissiens. Sur ce tombeau, on lit entre autres les paroles suivantes : « Pater eram pauperum, j'étais le père des pauvres. » Sa cure peut se résumer en deux mots : foi et charité. |

| NOTES | [89] Histoire de l'Eglise, par Darras, t. XXIII, page 375. [90] Grande Vie des Saints, par M. J. Collin de Plancy, avec le concours de M. l'abbé Darras.Il a, dans cette Vie des Saints, le titre de vénérable ; d'autres lui donnent celui de bienheureux. | |