| |

LES PORTS DE LA MANCHE |

| |

|

| |

LES PETITS PORTS |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Les petits ports de la Manche répondent à un besoin de proximité des usagers et la plupart ont des richesses patrimoniales très intéressantes.

|

|

| |

|

|

| |

ROUBARI

Commune de Gatteville Phare

Le petit port de Roubary est très calme aujourdhui, n'abritant que quelques barques, mais au 20ème siècle, il était très animé par les venues de deux bateaux à vapeurs qui venaient chercher le granit de la carrière de Gatteville pour la construction des bassins et des quais du port du Havre

Le nom Roubary proviendrait de «roule baril» rappelant les tonneaux dans lesquels étaient transportées les marchandises, dont certaines frauduleuses comme le tabac.

Dailleurs, ce port était réputé pour ces dernières.

Deux naufrages eurent lieu en ce lieu dont celui de la «Blanche nef» en 1120. Ce navire appartenait à Guillaume Andelin, fils dHenri Ier Beauclerc et futur héritier du royaume anglo-normand. Il se fracassa sur la roche de Quilleboeuf et près de 300 passagers et marins périrent noyés, dont tous les enfants du roi et la fine fleur de la noblesse anglo-normande.

La chronique rapporte : «Après ce désastre, plus jamais ne sourit le roi Henri».

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

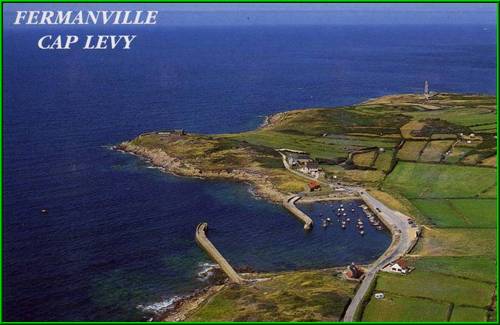

PIGNOT

Commune de Fermanville

Port Pignot est l'un des plus petits ports de France. Imaginé par le carrier lillois Charles Pignot en 1889, de nombreux chalands y embarquaient la pierre de la carrière toute proche.

Le granit rose de Fermanville, connu pour la beauté de ses gros cristaux de feldspath et sa qualité, est utilisé localement depuis le 15ème siècle. Le granit du Cap Lévi permit l'élévation du viaduc de Fermanville, mais il s'exporta aussi en dehors du cadre local pour permettre diverses réalisations d'importances - cale de la compagnie générale transatlantique au Havre en 1914, façade du Printemps parisien, obélisque commémoratif d'Utah-Beach, monuments aux morts de différentes communes de France... La carrière du Cap Lévi n'est aujourd'hui plus exploitée. Un tailleur de pierre travaille néanmoins toujours sur le site et un magasin propose la vente de cheminées et de dallages en pierres naturelles.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

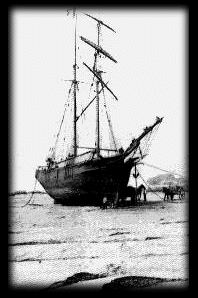

LEVI

Commune de Fermanville

Le site du port Lévi a toujours attiré l'homme. D'abord au paléolithique, puis à l'époque romaine, où l'anse sert de point de départ vers l'Angleterre. Ensuite, ce sont les vikings qui s'installent et lui donnent son nom (Lévi vient du scandinave "pvik" = anse).

Durant les siècles qui suivent, l'endroit sert d'abri et de lieu de commerce, le seigneur de Fermanville touche des taxes sur le transport des marchandises.

En 1543, le fief de Fermanville "un havre, le havre de cap Lévy et plusieurs pêcheries à poissons audit Pirou appartenant, auquel havre de cap Lévy il a le droit de coutume, des denrées et marchandises chargeant et déchargeant audit havre, c'est à savoir pour chacune beste 4 deniers, pour chacune somme de poisson 4 deniers, et des autres denrées et marchandises ainsi qu'il est accoustumé et en iceluy gravage y a salines et grèves pour faire sel" - Aveu du 25 mai 1543 ( notes Hulmel, AD 50 (123J)

Au XVIème siècle, des corsaires opèrent à partir du cap Lévi, comme GIlles de Raffoville, ou François Leclerc. Le 24 octobre 1654, une requête présentée au roi par Pierre Davy, seigneur de Fermanville, lui demandant de construire à ses frais un havre au cap Lévy et demandant pour l'indemniser de ses frais de l'autoriser à percevoir des droits sur les vaisseaux qui y aborderont.

En décembre 1654, Pierre Davy obtient cette autorisation du roi, mais cette première digue de pierres n'est achevée qu'à la fin du siècle, et elle est rapidement détruite par la mer. Ainsi, en 1743, dans un mémoire, l'ingénieur de Caux indique "on trouve un petit port ou entroient autrefois de fortes barques qui étoient à l'abry d'une digue de pierres sèches faite par les seigneurs du lieu, ne subsistant plus aujourd'hui, de moyens bateaux ont peine à s'y mettre à couvert."

En 1786, une nouvelle jetée est construite pour remplacer la précédente. La digue sert à l'embarquement des blocs de granit servant à la construction du port de Cherbourg. Ce nouvel ouvrage sera détruit par un tempête en 1806.

Ce n'est qu'en 1861 que celle-ci est reconstruite. De 1877 à 1880, une autre jetée est bâtie, donnant au port son aspect actuel. En mars 1887, un canot de sauvetage, l'Eline et Sophie, est installé à la suite de catastrophe maritimes. Il sauva de nombreuses vies. Sa dernière sortie s'effectua en janvier 1943 et l'abri fut détruit en 1952.

Les derniers travaux effectués dans le port datent de 1991 avec la construction d'une cale facilitant la mise à l'eau des bateaux.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

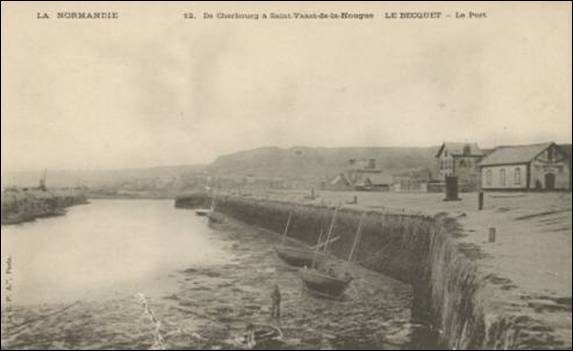

LE BECQUET

Commune de Tourlaville et Digosville

Construit en 1783 pour le transport des blocs de pierre pour le projet de la grande digue de Louis-Alexandre de Cessart, il tire son nom des deux pointes rocheuses qui l'encadrent, les becquets. Son originalité tient à sa jetée de pierres sèches et de pierres plates verticales.

Le port du becquet se situe à 6 km de Cherbourg. Il se trouve entre Cherbourg et la pointe de Barfleur, dans le Val de Saire. Le port se situe sur la mer de la Manche entre deux rochers qui s'appellent les Becquets. La superficie est de 1,25 hectare, soit 10 250 m2. La digue abrite des vents du Sud, de l'Ouest et de l'Est. Les fantômes du Becquet sont deux potences avec des lanternes. Une lanterne (la plus grande ) est blanche et l'autre( la plus petite) est rouge. Afin que les bateaux rentrent dans le port sans encombre la nuit, il faut qu'ils s'alignent devant les deux potences pour ne pas manquer l'entrée et ne pas foncer dans les murs et les rochers

Au Becquet, en 1783-1786, il y avait une carrière qui servait à construire le port du Becquet. Pour le construire, on a simplement empilé des pierres sèches et on les a protégées avec du bois. Ce port faisait 54 m de long et 40 m de largeur de quai.

En 1785, on a construit une caserne pour abriter 600 hommes ( officiers et communs ). Elle était située au cœur de la carrière. On a dû construire des écuries, des forges, des bureaux, des logements et des pavillons d'ingénieurs. Les ouvriers construisant la grande rade de Cherbourg travaillent jour et nuit à marée haute. Pendant les marées basses, ils se reposent dans la caserne. Les marins du port du Becquet se ravitaillent en eau douce dans des « aiguades » (ce sont des fontaines, débitant 180 000 à 270 000 l par jour) Il y a trois aiguades : l'une à l'ouest s'appelant aiguade des Près , l'autre à l'est aiguade du Tôt et la dernière aiguade du Becquet qui se trouve sur la voie publique.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Le port du Becquet vers 1900 Collection CPA LPM

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Le port du Becquet, la galerie photos de Hubert FOLLIOT photo 2009

|

|

| |

|

|

| |

PORT DU HABLE

Commune d'Omonville la Rogue

Charles de Gerville fait de la fosse d'Omonville, un site utilisé depuis l'époque gallo-romaine et relié à la ville principale du Cotentin Alauna et à un autre port important de la presqu'île, Portbail. Le port aurait abrité ensuite les vikings puis les corsaires. Pour autant, aucune preuve ne permet de justifier les conjectures de l'antiquaire valognais.

En 1664, une commission d'études des côtes de la Manche, après avoir renoncer créer un port de guerre à Cherbourg, vante les mérites de la fosse d'Omonville permettant de créer un bassin de 48 hectares, plus facilement que les 21 hectares du port militaire cherbourgeois qui voit le jour près d'un siècle et demi plus tard. En 1686 et 1694, Vauban loue à son tour les mérites de cette position pour la création d'une rade offrant refuge aux vaisseaux et frégates, mais privilégie le port de Cherbourg.

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

PORT RACINE

Commune de Saint Germain des Vaux

Il a été construit par un capitaine corsaire, François-Médard Racine, en 1813, qui voulait un endroit pour mettre à l'abri son navire "L'Embuscade" entre deux attaques Anglais. D'une superficie de 8 ares, il accueille aujourd"hui une vingtaine d'embarcations beaucoup plus pacifiques.

Découvrir Port-Racine, après avoir longé le sentier des douaniers à Saint-Germain-des-Vaux, plonge dans un décor de cinéma. Ce lieu, propice à l’imagination et à la rêverie, était une des promenades préférées de Jacques Prévert. Il n’est pas rare d’y trouver un peintre ou un photographe cherchant à capter son charme et son originalité.

Port-Racine s’ancre dans une histoire ancienne car il est niché au nord-ouest de l’anse Saint-Martin, la plus grande de la pointe de la Hague, connue de nombreux navigateurs. La première mention écrite de son utilisation comme mouillage est due à Gilles de Gouberville, gentilhomme du Val-de-Saire, qui indique dans son journal, à la date du 2 juillet 1558, avoir attendu une marée favorable pour se rendre à Aurigny à la « pierre de Saint-Germain », sans doute La-Roche-du-Var qui culmine à 49 m d’altitude entre le port et le fort.

L’origine du port actuel remonte au XIXe siècle. Le corsaire François-Médard Racine ( ainsi nommé car il est né le jour de la Saint-Médard 1774 aux Moitiers d’Allonne ) embarque comme mousse à 15 ans. Dur à la tâche, il grimpe dans la hiérarchie et enchaîne de nombreux embarquements sur des navires marchands, bretons le plus souvent, qui l’amènent à plusieurs reprises aux Antilles. Devenu capitaine au long cours, il est fait prisonnier en 1810 par les Anglais, en guerre permanente contre Napoléon. Racine s’évade, est repris et se fait la belle de nouveau sur un simple canot. En 1812, il est capitaine du corsaire « l’Anarcharsis » et fait la « course » aux navires anglais. Il commande ensuite le lougre* « L’Embuscade » (d’environ 11 mètres), armé à Cherbourg, et basé au nord-ouest de l’anse Saint-Martin, à l’abri des vents dominants, près de la route maritime entre les îles anglo-normandes et l’Angleterre : une base idéale pour attaquer les navires anglais. Il construit une jetée en pierres sèches parallèle à la « vieille jetée » qui constitue un abri presque deux fois plus petit que le port actuel, mais qui permet, sous la protection du fort Saint-Germain et de la batterie de Jardeheu, d’attendre la renverse de marée et le début du jusant pour passer le redouté Raz-Blanchard. Il loge les 16 hommes d’équipage dans une cabane, sans doute située sur le petit replat qui domine le port à l’ouest.

Après la mort de Racine en 1817, la jetée se dégrade régulièrement ; elle est réparée de manière sommaire par les pêcheurs. Durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, pétitions et réclamations alternent. La « vieille jetée » au nord, adossée aux rochers de Verte- Roque, est construite au début des années 1870, la « nouvelle jetée »,destinée à éviter le ressac, en 1886 ; entre les deux, une passe de 11 mètres permet d’accéder au port qui est à sec à marée basse.

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

GOURY

Commune d'Auderville

Extrême pointe de la Hague, face à l'île anglo-normande d'Aurigny, que l'on ne voit jamais si proche (16 km) de la côte, mais qui en est séparée par le terrible raz blanchard, l'un des principaux et plus dangereux raz de France. On remarque le courant aux stries sombres qui sillonent la mer. Il s'agit d'un courant alternatif de 22 km/h environ ; tous les six heures et quart, avec la marée, le courant change de direction. L'effet est saisissant ; des dizanies de rocs percent l'eau tourmentée de leurs pointes aigües.

Que de naufrages, sur cette côte, de navires trompés par les courants ou l'obscurité ! Ce raz, semé de rochers aux entassements chaotiques, est en effet un monstrueux cimetière marin où ne dorment pas moins de quarantes navires : sous le sémaphore, le " Karn Math " et l' " Océan Prince ", l'un sur l'autre ; le patrouilleur " La Gazelle ", dans la Pêcherie ; le " Fricka ", près du Porchet ; près de la Roque Auray, un galion espagnol chargé de trésors...

La jetée fut construite en 1843, et le premièr bateau de sauvetage date de 1870. On lui bâtit un abri en 1878, là où se trouve aujourd'hui l'office de tourisme. Quand le canot de sauvetage est motorisé en 1928, un nouvel abri est construit. De forme octogonale, il a deux cales d'accès qui permettent de mettre le canot à la mer quelle que soit la marée.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

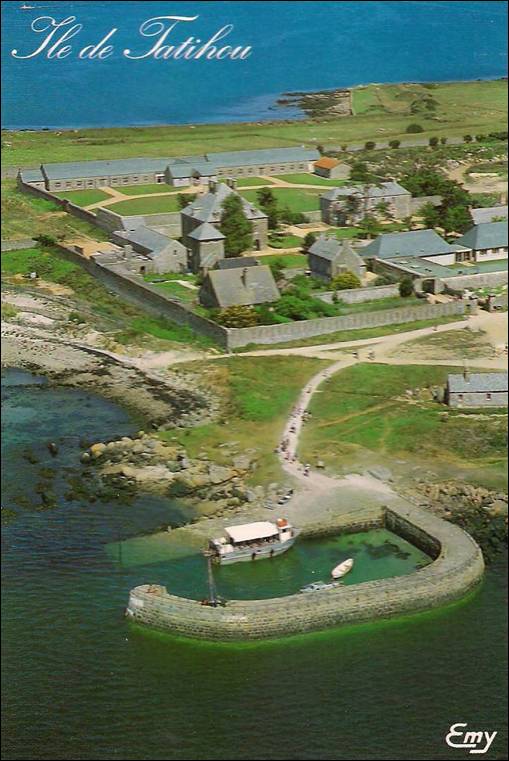

TATIHOU

Commune de Saint-Vaast-la-Hougue

En 1828, apparaît un projet de jetée pour faciliter le transport des marchandises destinées au lazaret. Dans les années 1850, on construit d’abord la cale-débarca-dère en granit puis la jetée de 62 m de long au total sur 4,30 m de large. Détruite par la mer, elle sera reconstruite en 1866 sur les bases de l'ancienne.

Aujourd’hui, le port est géré par le conseil portuaire de Saint-Vaast-la-Hougue qui en règlemente l’accès.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

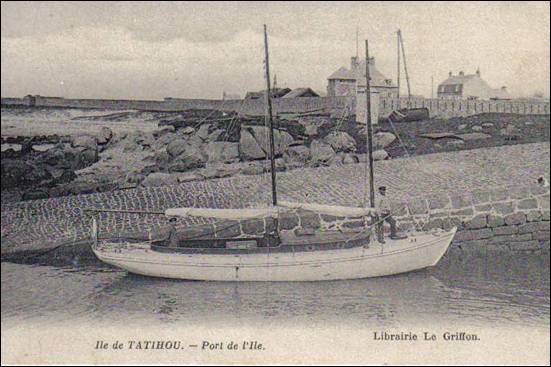

Port de Tatihou vesr 1900, CPA collection LPM 1900

|

|

| |

|

|

| |

PORT DES FLAMANDS

Tourlaville

Le port des Flamands situé sur la commune de Tourlaville, dans la rade de Cherbourg et l'emprise du port d'intérêt national de Cherbourg.

Les « Flamands » pourraient renvoyer à l'implantation de colons originaires de Flandre, au XIe siècle ou plus tard, mais faute de traces historiques, aucune certitude toponymique n'est possible.

Le port est construit dans les années 1850 pour servir à la construction des fortifications de la rade et conserver les bois mâtures préalablement immergés dans la mare de Tourlaville. Pour ce faire, le port et la mare sont reliés par un canal.

Le bassin est en pierres de taille de granite de Fermanville maçonnées, parant un corps d’ouvrage de moellons bruts maçonnés au mortier de chaux.

Il est fermé par deux digues formant une passe de 50 mètres de large. La digue occidentale de fermeture de 320 mètres qui se termine par un musoir de 10 mètres de diamètre, prolonge l'enrochement du terre-plein des Mielles. La digue orientale de 200 mètres et son musoir de 10 mètres de diamètre s'appuient sur un môle de 140 mètres sur 20.

Le massif de fondation, constitué de blocs et d’un mortier de ciment sur une épaisseur d'environ 2 mètres, prend assise sur un sol sablonneux à l'est et rocher à l'ouest.

Ce port d'échouage dispose de 100 places.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

PORT DE QUERQUEVILLE

Il existait près de l’ancienne batterie de Querqueville (à l’Ouest du fort) un petit port de pêcheurs appelé « port Monsieur ». Il fut remplacé lors de la construction de la digue par le port actuel (1). Aucun acte ne précise à la demande de qui il fut construit. Est-ce la Marine, le Génie ou le constructeur de la digue (pour mettre à l’abri ses bateaux et chalands) ?

Des recherches plus poussées près des archives de la Marine ou du Génie de l’armée de terre pourraient peut-être le préciser. A Cherbourg, il n’existe aucun état de paiement, aucune note ordonnant cette réalisation. Le premier président de l’APUPQ (André JORET) s’est appuyé sur ce fait pour que les pêcheurs de Querqueville gardent la jouissance de ce port malgré la volonté de la Marine d'en revendiquer la propriété.

(1) port de Querqueville : coté à + 0.85 m. La construction des douves et du port ont produit 30 000 m3 de déblais de 1890 à 1897.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

LA SINOPE

Communes de Quineville et Lestre

Port de mouillage situé à l'embouchure de la rivière Sinope entre la plage de Quinéville et celle de Lestre. A proximité de Saint-Vaast-la-Hougue et des Iles Saint-Marcouf.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Eric Aleth |

|

| |

|

|

| |

REGNEVILLE SUR MER

Quand on regarde le port de Regnéville aujourd’hui, on a du mal à croire qu’il a connu une activité intense. Pensez ! Des Anglais, des Flamands, des Écossais, des Espagnols ... ont échoué ici !

“ Échoué ” car Regnéville est un port d’échouage. Les bateaux arrivent à marée haute, chargent ou déchargent à marée basse, puis quittent le port lorsque la mer est de retour. L’échouage est facile car il n’y a aucun rocher risquant d’abîmer les embarcations. Mai attention, hier comme aujourd’hui, la navigation n’a jamais été facile à l’arrivée du havre de Regnéville : le tirant d’eau est faible et les bancs de sable traîtres. Dès 1322 (et oui !), le Bailli du Cotentin écrivait “ les plus fortes nefs devaient pour s’y rendre s’alléger à la hauteur des îles Chausey ”.

Pêche à Terre-Neuve, importations et exportations diverses, ont animé le port de Regnéville ! Mais l’augmentation du tonnage des navires, la traction à vapeur, le développement de la chaux et des ciments industriels et le dépeuplement auront raison de la vocation commerciale du port.

Aujourd’hui, comme on peut le voir en flânant et en regardant l’estuaire, le port est purement plaisancier.

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

Regnéville sur Mer , Collection CPA LPM 1900

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|