|

||||||||||

|

||||||||||

|

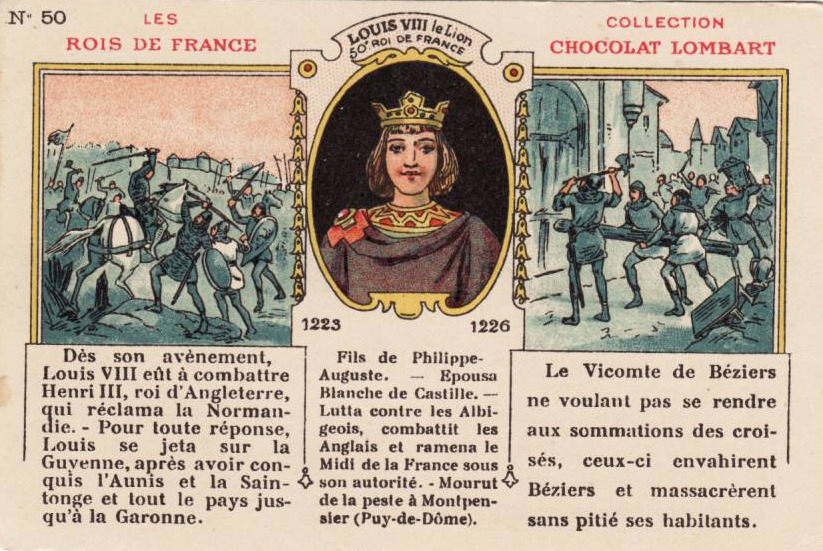

Louis VIII dit « le Lion », né le 5 septembre 1187 à Paris et mort le 8 novembre 1226 à Montpensier (Auvergne), est roi de France de 1223 à 1226, huitième de la dynastie dite des Capétiens directs.

Il était le fils du roi Philippe II (1165-1223), dit « Philippe Auguste » et d'Isabelle de Hainaut (1170-1190). Par sa mère, il est le premier roi de France qui descende à la fois d'Hugues Capet et de son compétiteur malheureux, Charles de Basse-Lotharingie. Le court règne de Louis VIII fut cependant marqué par deux brillantes campagnes : l’une contre les Anglais en Guyenne, l’autre contre Raymond VII de Toulouse.

Il est le premier roi capétien à ne pas avoir été sacré roi du vivant de son père. Il avait cependant été désigné par Philippe II dans son testament rédigé en 1190 comme devant lui succéder. Le testament n'ayant pas été contesté après cette date, la cérémonie de l'adoubement des barons — héritage rituel des Capétiens — devenait inutile. L'archevêque de Reims, Guillaume de Joinville, le sacre à Reims le 6 août 1223

Règne et croisade contre les cathares

À cette époque, le sud de la France était le théâtre des combats de la croisade des Albigeois.

En 1218, Amaury VI de Montfort, fils de Simon IV de Montfort, hérite du Languedoc en pleine révolte. Incapable de conserver son fief, il préfère quitter le Midi, acceptant de céder ses droits sur le Languedoc au roi de France (en échange de la dignité de connétable, première de la couronne).

Raymond VII, comte de Toulouse, était toujours soupçonné par l'Église d'abriter des cathares sur ses terres. Un concile fut donc tenu à Bourges, en 1225, où il fut déclaré que détruire l’hérésie était une nécessité et qu'une nouvelle croisade contre les cathares était indispensable. Louis VIII fut donc choisi pour diriger l'expédition.

Aux fêtes de Pâques de l’an 1226, des milliers de chevaliers (les chroniqueurs de l’époque donnent le chiffre de 50 000) se trouvèrent à Bourges aux côtés du roi. Cette armée se dirigea vers la vallée du Rhône, et à son approche, les seigneurs et les villes se hâtèrent de faire leur soumission au roi de France. La ville d'Avignon, qui appartenait à Raymond VII, refusa cependant d’ouvrir ses portes. L’on mit alors le siège devant la place forte qui était considérée alors comme la clef du Languedoc. Au bout de trois mois, la ville fut prise, et aussitôt Nîmes, Castres, Carcassonne, Albi se rendirent à Louis VIII.

Raymond VII, quant à lui, s’était enfermé dans Toulouse. Les croisés, frappés par les maladies hivernales et la défection de certains d'entre eux, décidèrent d'ajourner le siège de la ville. En 1226, Thibaud IV de Champagne se brouilla avec le roi de France Louis VIII dont l'objectif était d'annexer le Languedoc de son cousin Raymond VII à la Couronne de France. Le 30 juillet, l'armée champenoise abandonna l'ost royal devant Avignon, Thibaud IV arguant que son service de quarante jours était achevé. Quand Louis VIII, atteint par la dysenterie, mourut au château de Montpensier en novembre 1226, certaines rumeurs allèrent jusqu'à accuser Thibaud IV d'avoir empoisonné le roi. Toulouse ne tomba qu'en 1228.

Louis VIII n'aura régné que trois années sur le royaume de France alors que son père Philippe Auguste et son grand-père Louis VII régnèrent chacun 43 années, soit 86 années cumulées de 1137 à 1223. Son fils, Louis IX, règne, lui aussi, 43 ans et 9 mois (1226-1270). |

||||||||||